【PwC財団】人間拡張技術で農福連携 なぜ日本人は「バリア」を働かせてしまうのか?

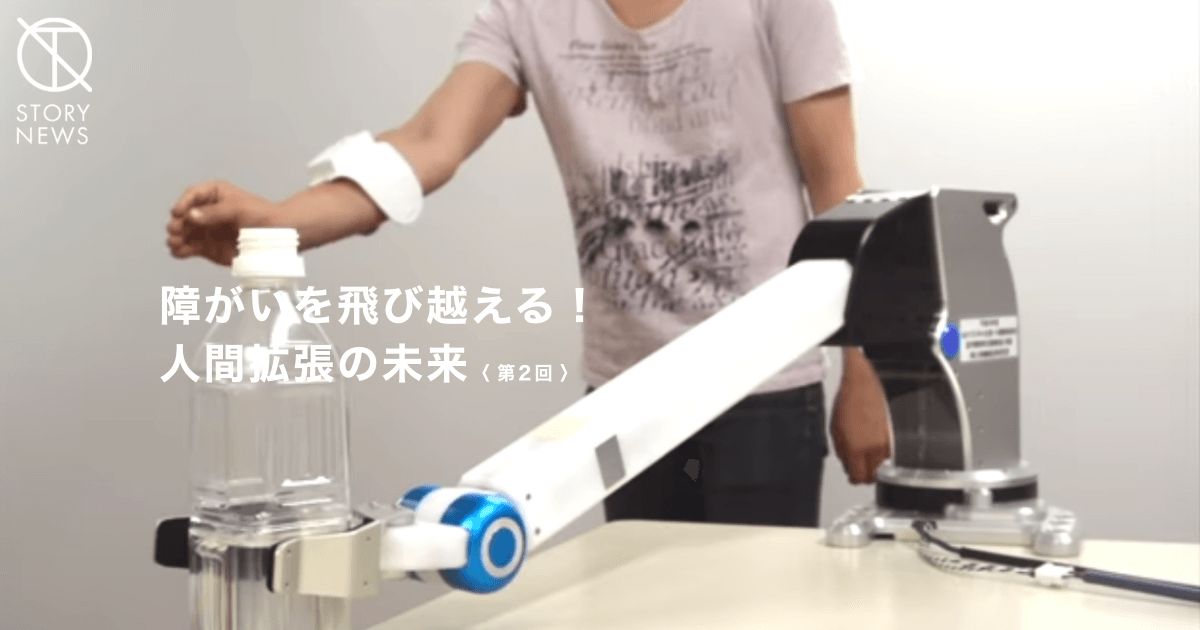

遠隔操作でロボットと体験を共有する

「あ~惜しい! 難しいな!」

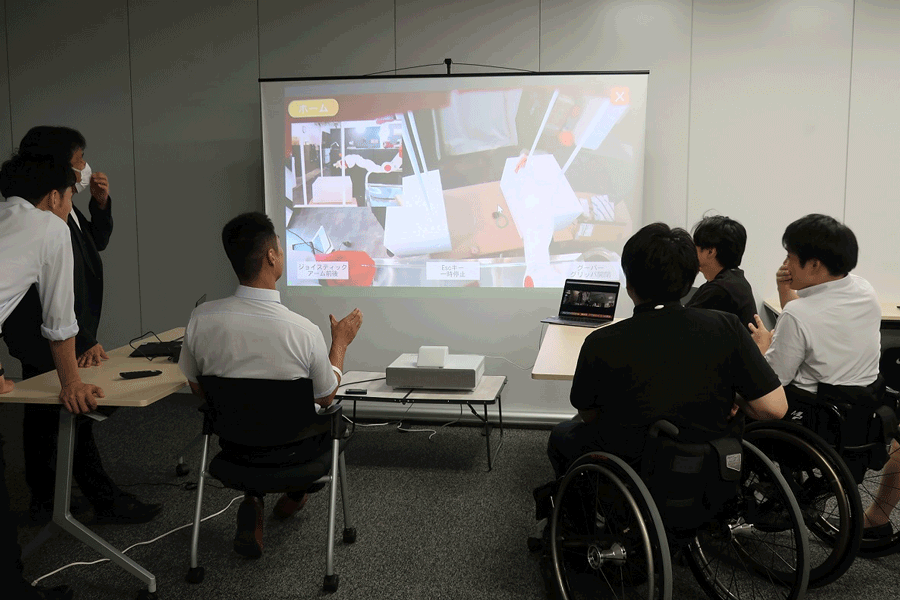

車いすの男性が悔しそうに声に出す。腕にアームバンド型コントローラを装着した彼は、遠地にいるロボットを操作するのに夢中だ。隣にいる別の車いすの男性が横やりを入れ、「もうちょっとさ、手の角度を変えてみたらいいんじゃない!?」とはやし立てる。

「そうしてるつもりなんだけど、なかなかコツがつかめなくて……あー! もうちょっとだったのに!」

8月某日に行われた遠隔農業体験会は、笑い声に包まれていた。

人間の手の動きと連動したロボットは、人間とは遠く離れた場所で、ぶらさがった小物を掴もうと四苦八苦している。正確に言えば、四苦八苦しているのは車いすの男性なのだが、離れた場所で連動しているロボットも必死に見えてしまうのだ。その様子に、参加者たちは一喜一憂する。

農業と福祉の連携を意味する「農福連携」という言葉がある。障がい者が農業分野で活躍できるよう、自信や生きがいを育てながら社会参画を実現していく取り組みだ。障がい者の就労支援につながるだけでなく、喫緊の課題となっている農業就業人口の減少、生産者の高齢化といった問題を抱える日本の農業分野に、新たな活力を生み出す取り組みとして期待されている。

公益財団法人PwC財団が初めて行った助成事業(2020年度)――。それが、「人間拡張技術活用による農福連携」という領域だ。公益法人は、寄付などで集まったお金をいかにして社会に役立てていくかが問われる。公益目的事業である助成事業で社会課題に取り組む団体に助成することで、インパクト(人々に良い影響が出る)を出さなければならない。助成先として選出されたのが、テクノロジースタートアップのH2L株式会社だった。同社は、価値ある体験をさまざまな制約から解放し共有可能にする「BodySharing®(以下、ボディシェアリング)」(体験共有)という技術を開発する、人間拡張技術に秀でた企業だ。

先の体験会は、「遠地にいるロボットを操作する」=人間拡張技術を用い、「障がい者が果物に見立てたぶらさがった小物を掴む」=農福連携に取り組む、H2Lが行ったデモンストレーション(実証実験)ということになる。ゆくゆくは、障がい者だけではなく、あらゆる外出困難者が遠隔地からでも農業に携わることができる世界を目指すという。蒔いた種が実になろうと成長していることが、興味津々の参加者たちの顔や声から伝わってくる。

ただし、水を与えなければ実は育たない。資金も必要だろう。だが、お金を投じるだけでは社会に実装されることはない。私たちの「理解」を注がなければ、どんなに素晴らしいものも育つことはない。障がい者、外出困難者の声や人間拡張技術の可能性を理解することで、社会はより豊かになっていく。

物理的なバリアと心理的なバリア

体験会にも参加した経験を持つPwC JapanグループのChallenged Athlete(障がい者アスリート)チーム所属メンバーであり、車いすバスケットボールクラブチーム「NO EXCUSE」所属の湯浅剛さんが、当事者として話をしてくれた。

「22歳のときスキーでけがを負い、入院先の病院で車いすバスケットボールと出会いました。病院は設備が充実してるので、自分が障がい者になったとは思わなかったんです。しかし、退院すると車いすで生活する不自由さを目の当たりにし、その時、自分が障がい者になったのだと痛感しました」(湯浅さん)

2013年、東京でオリンピック・パラリンピックの開催が決まると、東京を中心に都市部ではバリアフリーが進んだ。現在では、主要な駅の構内にはエレベーターが設置され、都営バスも車いす対応車両が珍しくなくなった。

「物理的なバリアは解消されてきている」と感じる反面、湯浅さんは「意識的なバリアに関しては、まだ十分とは言えないのではないか」と語る。

「物理的バリア、制度的バリア、文化・情報的バリア、意識的バリアというように、さまざまなバリアがあります。アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)という言葉があるのですが、障がい者に対する意識的な“壁”を感じるんですね」(湯浅さん)

エレベーターに乗ろうとした際のエピソードを例に、湯浅さんが説明する。

「子どもを連れたお母さんとともに、エレベーターを待っていたのですが、お子さんが「どうして車いすに乗っているの?」と尋ねてきたんですね。すると、お母さんがすかさず「やめなさい」と注意しました。僕は気にしていないので、ぜんぜん嫌ではないんです。子どもの疑問に答えたい。周囲がブレーキを踏むことで、「知る」機会が失われてしまう」(湯浅さん)

まったく同じシチュエーションが、車いすバスケットボールの試合で訪問していたヨーロッパでもあったそうだ。

「同じく、子どもが僕に疑問を投げかけてきました。すると、その親御さんは「子どもに質問する時間をいただけますか?」と僕に聞いてきました。そんなことを言われたのは初めてだったので、僕も驚きました。人と人のバリアと言いますか、意識のバリアの差異によって、障がい者との距離感は大きく変わってくると思います」(湯浅さん)

先進国では、障がいを含めた特別な配慮を要する子どもも同じ環境下で学ぶインクルーシブ教育が一般的だ。一方、日本は特別支援教育を充実させる分離教育が定着している。もちろん、特別支援教育にも優れた点はあるのだが、障がいのある子どもとない子どもが分かれた環境下で教育を受けることで、多様な人を「知る」機会は少なくなる。知る機会が極端に少ないまま大人になることで、私たちは障がい者に慣れず、ときに「やめなさい」と誰かの口をつぐんでしまう。

ただ、「昔に比べると「手伝いましょうか?」と声をかけてくれる日本人は増えていると思う」と変化を感じ取っているとも付言する。

「そういう方が増えているからこそ、僕らもきちんと考えるようにしています。「いえ、結構です」と無下に断ってしまうと、声をかけた方が次からは声をかけなくなってしまうかもしれない。そのため、「ありがとうございます。僕は大丈夫ですが、他の方はそうではないかもしれませんので、また声をかけてあげてください」などと伝えるようにしています。僕たちも日々勉強中です」(湯浅さん)

「障がい者は」と主語を大きくしがちな私たちに対して、湯浅さんの言葉は人それぞれ――、個人のアイデンティティを尊重しなければいけないことを教えてくれる。

なぜ障がい者の就労環境は不安定なのか

現在、日本にいる障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)の数は、約1000万人と言われている。その中で、民間企業に雇用されている人は、たったの60万人ほどしかいない。

それだけではない。障がい者法定雇用率達成企業の割合は48.6%、精神障がい者の定着率は1年で50%を切るという状況にある。お世辞にも、障がい者に対する労働環境は、十分な理解が浸透しているとは言い難い。

企業と障がい者をマッチングする方法は、ハローワークを通じて求人するというのが一般的だ。しかし、紹介する企業がどこまで障がい者支援に理解があるか、またハローワークも、そうした現状を把握できていないところがあるという。

そのため、お互いどういう状況かわからないまま仕事を始めることになり、齟齬が生じた結果、離職につながるケースも散見している。雇用すると調整金が企業に支払われるが、決して大きな額ではないがゆえに、雇用を望まない企業も少なくない。

人間一人一人に個性や得手不得手があるように、障がい者にも合う、合わない、得意、不得意がある。Aさんは一人で黙々と働きたいかもしれないし、Bさんは誰かがいる現場で和気あいあいと働きたいかもしれない。働き方の多様性は、障がい者のフィールドにも広がっていかなければいけない。しかし、身体、知的、精神という差異があれば、軽度、重度という具合に程度も違う。

電動車椅子サッカー選手として活躍するPwC JapanグループのChallenged Athleteチームの北沢洋平さんは、6歳のとき進行性筋ジストロフィー(筋肉の筋線維の壊死、再生を主な病変とする遺伝性筋疾患の総称。国が指定する難病の一つ)と診断された。

「私のような重度の障がい者は、介助者(ヘルパー)が必要になります」

そう北沢さんが話すように、仕事をする際にも介助者のサポートを要するシーンがあるという。バリアにはいくつか種類があると先述したが、重度の障がいを持つ場合、制度的バリアも横たわってくる。

「市区町村の障害福祉サービスで、介助者を利用できる支給時間数をいただいて、その中で介助者を使う形になります。ですが、仕事中に介助者を必要とする場合、現行の障害福祉サービスでは、有償となるため自分で負担しなければいけません。そうした事情もあって、なかなか就労に行きつかない人も多いと思います」(北沢さん)

新型コロナウィルスの世界的流行によって、ここ日本ではリモートワークが定着した。こうした社会の変化は、外出困難者である北沢さんにとって追い風になったと話す。

「オンラインが発達して、いろいろな人とコミュニケーションを取ることができるようになりました。半面、実際に人に会わないと、社会との接点が希薄になってしまうため、バランスを取ることも必要だと、私自身感じました。しかし、遠隔地から仕事をすることが珍しいことではなくなったことで、障がい者の就労という点に関しては、これまでとは違うアプローチが広がっていくのではないかという期待もあります」(北沢さん)

こうした社会的な変化が生まれたからこそ、遠隔からでも体験を共有できる「人間拡張技術」は、障がい者の就労環境の選択肢を増やす大きな可能性を秘めているのだ。

(第二回へ)