【加藤崇】「TEKKON」日本のインフラの課題をゲームで解決する発想が生まれたわけ

Fracta(フラクタ) 共同創業者・会長

Whole Earth Foundation(ホール・アース・ファウンデーション)創業者 加藤崇

1500万枚──これは日本全国にあるマンホールの蓋の数だ。私たちが日常生活で街中を歩く際によく目にするマンホールの蓋の耐用年数は15年と言われているが、1500万枚のうちの約300万枚が耐用年数の倍、30年以上使われた状態にある。

そうしたマンホールの蓋が放置された状態が続いてしまうと、突然マンホールの蓋に穴があき、大きな事故に繋がる可能性もある。この課題を日本の行政も認識してはいるものの、なかなか改修にまで手が回っていない状況。そこでマンホールをターゲットにゲーミフィケーションを取り入れることで、市民が楽しくインフラを点検するゲーム「TEKKON」(取材時の名称は「鉄とコンクリートの守り人」)を開発した連続起業家がいる。

日本人としては初めてGoogleに事業を売却した、ヒト型ロボットベンチャー・SCHAFT(シャフト)の共同創業者であり、現在はFractaの会長を務める加藤崇氏だ。FractaはAI(人工知能)・機械学習を用いて水道管の劣化予測を行うソフトウェアを販売しており、2018年5月に大手水処理メーカーの栗田工業に事業を売却している。

そんな加藤氏が、なぜ日本の社会インフラの課題を“ゲーム”という手段で解決することにしたのか。開発に至るまでのストーリーについて、話を聞いた。

Fractaで感じた、社会インフラの改革を起こすための“キモ”

──「鉄とコンクリートの守り人(現在はTEKKON)」という社会インフラを解決するゲームのアイデアが生まれたきっかけは何だったのでしょうか?

加藤:アイデア自体を思いついたのは、たしか2017年だったと思います。Fractaは水道管の劣化予測を行うソフトウェアの開発・販売を手がけているのですが、最初の頃はなかなか売れなかったんです。なぜなら、自分たちの営業先は地方自治体になるので、基本的には導入するサービスやソフトは既に決まっていて、なかなか話を聞いてもらえませんでした。

すごく良いソフトウェアをつくっても、既得権益が存在している業界ではなかなか売れない。BtoG(Business to Government)はそもそも競争が働いていないから、すごく難しいなと思っていたんです。製品でのイノベーションは起こせたかもしれないけれど、マーケティングのイノベーションも起こさないと、こうしたソフトウェアが世の中に広がっていくことはないんだな、と。そうしたときに「何か良い方法はないかな」と思っていたら、カリフォルニア州のとある水道公社の偉い人が面白いアイデアをくれたんです。

「民間の私企業がサービスやソフトウェアを売り込みに来たとしても、私たちには“導入するインセンティブ”がないから、イノベーションは起こしづらい。でも私たちが本当に恐れているのは『市民の声』。市民から『オークランド市の水道配管はどうなっているんですか?状況を教えてください』と質疑応答されることが一番嫌なんです。市民の人たちが声を挙げたら、それを聞かないわけにはいかないですから」と。

その話を聞いたときに、社会インフラの改革を起こすためには「市民を巻き込む」ことが“キモ”になっていくんだなと思いました。そして、時を同じくしてICO(Initial Coin Offering、新規暗号資産公開)などを筆頭にCrypto Currency(クリプトカレンシー)が盛り上がりを見せており、ブロックチェーンなどの仕組みを活用できないかなと考えたんです。

──具体的にどのようなことを考えたのでしょうか。

加藤:最初に考えたアイデアは、市民の人が漏水を発見し報告をしたら、何かしらのインセンティブがもらえるというものです。通報システムのようなものは昔からあると思いますが、“インセンティブ”が大事だと思いました。

ただ、当時のFractaはスタートアップですし、ベンチャーキャピタル(VC)からエクイティファイナンスをしている立場だったので、ZOZO創業者の前澤友作さんみたいに「お金を配る」わけにもいかない。そこで考えたのが、トークンの活用でした。

水道の漏水などを発見して報告してもらう対価として、トークンを発行し付与する。そして、そのトークンが上場して取引所で暗号通貨から法定通貨に交換することができれば、無から有を生み出して、なおかつ人々を動かすことができる。これはすごい仕組みだと思いました。

そして、そういった仕組みを作り上げることによって、市民の人たちに社会インフラの課題を報告するようなインセンティブが与えられると、毎日それをやるようになる。さらに言えば、それを毎日やるようになってくると、市民が自分が住んでいる街のインフラがどうなってるか、どうあるべきかということに民主的に気づいていく。そういう意味では、これはある種、エデュケーショナル(教育的)な取り組みだと思ったんです。

こうした教育的な基盤ができてくると、社会が動いてくる。報告すればするほどお金は儲かるかもしれないけれど、報告していくうちに少しずつインフラは結局のところ自分たちで守らなきゃいけないんだな、ということに気づいてるだろうな、と。そこにこそ本当の価値があると思いました。

少し視点を変えると、政治に参画するという話も結局は自己効力感が生まれてくるからだと思うんです。つまりは、自分が報告した情報によってインフラが直されたみたいな話があれば、自分が政治に参加すること、選挙に行くことによって社会が動くみたいな話にも繋がっていくのではないか、と当時の自分は考えました。

選挙に行くことも含めて民主主義を後押しするプラットフォームっていうのは、こういった発想から生まれてくるんじゃないか、と考えていたわけです。

──ヒト型ロボットを開発した次は、社会インフラの課題を解決する。

加藤:自分自身、もともと社会インフラの課題を解決することをテーマにしようと思っていたわけではないんです。それこそ、SCHAFTの次は日本のロボット技術を世界に展開できないかと考えていました。それで配管をチェックできる蛇型のロボットを開発し、海外に売り込みに行った結果、少しずつ石油やガスといった社会インフラと接する機会が増えていったんです。学生のときから社会インフラをやりたいわけではありませんでした。

そして、石油やガスといった社会インフラの配管をチェックする蛇型ロボットをやっていくにつれて、いろんな人の話を聞き、社会インフラが大変な状況にあると気づきました。それと同時に課題が多いということは、ビジネスの機会もたくさんあると思ったんです。

「TEKKON」のアイデアがコロナ禍で再び動き出した

──そこから「鉄とコンクリートの守り人(TEKKON)」が生まれるまで数年かかっています。

加藤:アイデアは思いついたものの、具体的にどういうシステムを作ったらいいんだろうというのが分からなかったんです。そもそも、ブロックチェーンがどういった仕組みであるかもきちんと理解できていなかったので、棚ざらしになっていました。

──何がきっかけで開発が進んでいったのでしょうか?

加藤:2020年はじめの新型コロナの感染拡大が大きなきっかけになりました。コロナ禍でアメリカの展示会イベントがすべて中止になり、営業活動ができなくなるなどFractaも大きな打撃を受けました。水道局もコロナを感染させられたら困るので、来るなと。

さてどうしようか……と思ってオフィスで仕事をしていたら、警察がやってきて「(ロックダウン中は)オフィスを開けてはならない」と言ってきて。1回目は「そんなの関係ないでしょ」と思って仕事を続けていたら、2回目に「これが最後通告だから、仕事を続けていたらオフィスを閉鎖するぞ」と言われ、自宅から仕事をするようになりました。

そのタイミングで何かできないか、と考えたんです。営業もいけないし、製品開発といってもエンジニアがバリバリ働いている中、同時並行で新しい製品を作るわけにもいかない。そんなときに、2017年当時に考えていたアイデアを思い出したんです。そこから、暗号資産などに詳しい人たちに会って話を聞く中で、立ち上げたら面白そうだと思いました。

──FractaはWhole Earth Foundationと事業提携しています。

加藤:「鉄とコンクリートの守り人(TEKKON)」の原型となるものを立ち上げようと思ったものの、これをFractaで受け切るのは厳しいなという感じがあったんです。

その理由のひとつには、親会社が栗田工業であるということです。水処理メーカーの大手企業だからこそ、Crypto Currency関連で何かハッキング事件などが起きてしまった際にとてもじゃないけど迷惑はかけられない。すごくお世話になっているからこそ、これはもうエンティティ(実体)を分けて、利益を追い求めない「NPO」という座組みで組織を立ち上げてやっていった方がいいんじゃないかとなったんです。

そうしているうちに、自分がシリコンバレーですごく仲良くさせていただいている、以前スタンフォード大学アジア太平洋研究センターで働いていた西村由美子さんからアドバイスをもらったんです。「面白いことを考えたんだけど、それをFractaで受け切ることは難しい。世の中を動かす良い話になりそうなんだけど、なかなかテイクオフしないんです」と相談に行ったら、西村さんは待ってましたと言わんばかりに、こうアドバイスをくれました。

「Crypto Currencyも面白そうだけど、加藤さんがやろうとしていることは基本的に公益に直結しているから別にトークンを付与しなくても人は動くと思う。私としては、もっと取り組み自体を面白くすべき」と言ってくれたんです。

もちろん面白ければそれに越したことないのですが、具体的にどうやって面白くすればいいのかを聞いたら、ゲーム業界ではすごく有名な中嶋さんを紹介してくれて。それで中嶋さんにお会いして、自分が考えていること、悩んでいることを伝えたんです。

「漏水の報告などをしてもらってトークンを付与し、交換できるようにするといったことを考えているのですが、どうやってシステム実装していいかわからない。どうすればうまくいくか?」と聞いたら、その1〜2週間後に中嶋さんからパワーポイントの資料が送られてきました。その資料をダウンロードして開いてみたら、最初のページに「鉄とコンクリートの守り人」と書いてあったんです。その段階ですでに現在の原型が全部綺麗に書いてあって、すごく衝撃を受けました。

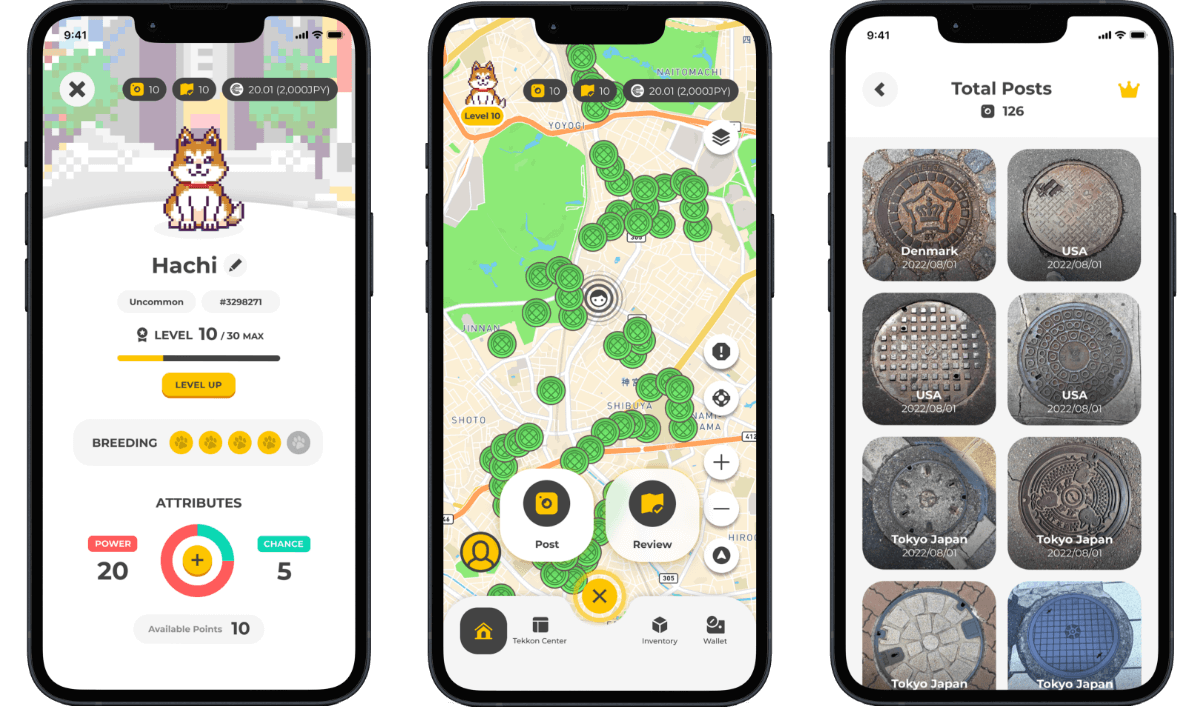

中嶋さんとしては、マンホールに絞るべきだと。最初はとにかくマンホールを撮影し、撮影したマンホールに対してレビューしたり、自分が撮影したマンホールを人に自慢したりするゲームにした方がいい、と。そう書いてあったんです。

中嶋さんはもともと電柱や神社などの写真を撮影するのが好きだったみたいで。それに加えて、Pokemon GoやIngressといったゲームにも造詣が深く、「こういったものは位置情報ゲームとして確固たる地位を築ける可能性がある」と。

その話を聞いたときに、やっぱり自分は物事を抽象的にとらえて、ビジョンなどをつくる「抽象思考」はうまいかもしれないですが、エンジニアでもないし、社会に実装するのはできないなと。これは実装する別の人が必要なんだなと改めて思いました。そういう意味では、「鉄とコンクリートの守り人」を抽象から具体に落とし込む部分は中嶋さんが一気にやり遂げてくれました。そこが彼の天才性でもあるのですが、2週間くらいでブラウザ版の「鉄とコンクリートの守り人」を開発し、2021年夏に「マンホール聖戦」と銘打って実証実験をしました。

──実証実験の手応えはいかがでしたか。

加藤:想像以上の結果があらわれて、すごく驚きました。渋谷には下水道のマンホールが1万500基あるのですが、それを市民の人たちに写真を撮ってもらったら3日間でコンプリートしてしまったんです。当初はマンホールの撮影自体を人がやるのかも懐疑的でしたし、もっと時間がかかるものだろうと思っていたのですが、3日間で終わってしまった。

そこである種の認知的不協和と言いますか、人間には欠落している情報があるとそれを埋めたくなるコンプリートの欲求があるんだなと感じました。1万500基あるマンホールの情報が6000〜7000基と増えていき、残り3000基、2000基となっていくと埋めたくなる。

そういう意味では、この「コンプリートしたい」「埋まっていないものを埋めたい」という欲求のようなものを中嶋さんは綺麗にとらえたんだと思うんです。自分たちが最初のきっかけをつくり、あとは市民たちが全部別々のマンホールの写真を撮影していく。そして、それに地理情報的に登録されるというのは、破壊的なインパクトですよね。

仮に行政の人たちが人力で渋谷にある1万500基のマンホールを撮影しようと思ったら、1人で1日に100基撮影したとしても105日かかる。一応できないことはないですが、相当の日数がかかるわけです。それが市民の力を活用することで3日で終わった。このインパクトは相当大きいと思いますよ。

大きな事を成し遂げるためには「人の意見を聞く」

──『ストリートファイターII』や『モンスターハンター』などの大ヒットゲームを制作してきた岡本吉起さんも参画されています。

加藤:岡本さんはFractaのUS本社でCEOを務める岡田英樹から紹介してもらったんです。ゲームとして面白くするために、その道のプロである岡本さんの意見を聞こうと思い、「鉄とコンクリートの守り人」を見せたら、「すごくチープだね」と言われました。

「社会変革を起こすというのは分かるし、君たちの考えていることも含めて発想自体は面白いけどゲームとしてはチープなつくりだね」というのが岡本さんの意見だったんです。僕らがつくった「鉄とコンクリートの守り人」はあくまでモック版という感じで、今とは全然ディテールが違います。今は没入感がすごくあります。

「鉄とコンクリートの守り人(TEKKON)」の原案は自分から出ましたが、ゲーミフィケーションの要素を取り入れたのは西村さんと中嶋さん、そしてゲーミフィケーションの要素をより面白いものに仕上げていったのは岡本さんだと思っています。

──天才的な能力を持った人たちを巻き込む力がありますね。

加藤:そういう天才的な人たちの話を聞く力があるっていうんですかね。自分は彼らのアイデアを黙って受け入れているだけなんです。例えば、自分が作ったものを「チープだ」って言われたら普通の人は嫌かもしれないですけど、「もっと良くしたい」「世の中にサービスが広がらない方が嫌」だと思うから、むしろありがたいと思える。

自分とは違うエリアにいる人たちのことをリスペクトしていて、彼らが面白いと思うものには一切口出しをしない。自分が得意ではないエリアに口出しができるとは思っていないからこそ、そういった人たちと一緒に働くのが上手いのかなと思います。

やっぱり、どこかのタイミングで「お金儲け」から逃れないと良いものができない、と思っているのが大きいのかもしれません。

例えば、利益の分配にこだわっていたら人の意見を聞いた途端に利益を分配しなければいけないため、なかなか意見を聞くことができない。でも、大きな事をやろうと思ったら、人の意見を聞くしかないんです。SCHAFTやFractaもそうでした。そういう意味では天才たちと働くのが上手いというのが僕の最大の才能なのかもしれないです。

天才と呼ばれる人たちはすごく繊細ですし、ややもすると少し方向を間違えたら噛みついてくるし、非常にやりにくい人たちではあります。ただ、彼らも年齢が20代後半から30代を迎える頃に、“世の中が自分を受け入れていない”ことに気づく。そういう変わっている人たちだから、爪を隠すように生きてるんです。

そうした中、自分なんかは彼らと会ったときに、明るくフラットに接するからこそ「この人だったら、少しは自分の本音を言ってもいいんじゃないか」と感じてくれているんだと思います。だからこそ、彼らの天才性を少し見せてくれるですよね。

「TEKKON」が秘める地域格差をなくす可能性

──加藤さんが考える「イノベーション」とは何ですか。

加藤:イノベーションはアイデアのつなぎ合わせだと思っています。やっぱり事業の切り口というのも、その人の人生が色濃く反映します。自分が40年ほど生きてきて、それまでの経験が全部頭の中に残ってるじゃないですか。その残ってるものが今、目の前にある技術と融合していく。例えば、2017年当時、自分が水道配管をチェックする事業をやっていなければ水道管の損傷ですとか、漏水のデータを市民の人たちに上げてもらってトークンを付与するという仕組みには気付かなかったと思います。やっぱり、現場に出て働いてるからこそ、こういった事業のアイデアが生まれてくる。

少し前に、毎日歩くことでトークンが付与される「STEPN」というサービスが話題を集めていましたが、「歩く」という行為にはきっと誰もが着目できる。でも、「鉄とコンクリートの守り人(TEKKON)」のようにマンホール、水道配管に着目するというのは、そのエリアを散々攻めて、悩んできた人たちにしかできないと思います。だからこそ、事業の切り口として非常に鮮やかなもの、独特なものが生まれてきたんだと思います。

──「鉄とコンクリートの守り人(TEKKON)」の今後についても教えてください。

加藤:現在、「鉄とコンクリートの守り人」を通して全国の市民の人たちが撮影してくれたマンホールの数は94万基を超えています。すごく手応えは感じています。この「鉄とコンクリートの守り人」のグローバル版「TEKKON」というサービスも開発しており、今年の9月にパブリックローンチできれば、と思っているところです。すでにクローズド版はリリースされていて、東南アジアなどでも少しずつ使われ始めています。

「TEKKON」の紹介動画:https://www.youtube.com/watch?v=fZIZ-ynNNNQ

最初はマンホールから始まりましたが、次は多分電柱になると思います。アメリカだけでも電柱の数は2億本と言われており、老朽化も進んでいるので、マンホールと同様に早急に解決しなければならない課題だと思っています。

──加藤さんの中で展開する順番は決まっているのですか?

加藤:やっぱり劣化が著しくて困ってるかどうかですね。他にはゲームにしたときに魅力があるかどうかも重視しています。例えば、マンホールは自分の足元を見る楽しさがあると思いますし、電柱は空を見上げるという楽しさがある。

ただ、最終的にはマンホールや電柱のあとには、踏切や道路、駐車場、歩道なども含めて、社会インフラの全般が対象になっていきます。

また、こうした取り組みの面白いポイントは「地域間での格差をなくす」ことにあると思っています。例えば、マンホールは東京だけでなく、地方にもたくさんありますから。

政府は地方創生担当大臣などを設置して地方創生を推進しているわけですが、そうした取り組みはいつも「What(何のために)」はあるのですが「How(どのように)」がない。その結果、課題がいつまで経っても解決していかないんです。貧富の格差は拡大している。

そうした中、「鉄とコンクリートの守り人(TEKKON)」の良いところは地に足がついており、額に汗を流してマンホールの写真をたくさん撮った人が、その分トークンを付与してもらえるところです。マンホールは日本全国にあるので、地域間での格差がない。

マンホールをたくさん撮影してくれた人に対して、その分トークンを付与していく。そして「鉄とコンクリートの守り人(TEKKON)」が広がれば広がっていくほど、トークンの価値も高まっていきます。そして、日本国内でもトークンに関する仕組みが整っていけば、将来的にはトークンを暗号資産の取引所で法定通貨に交換することができるわけです。

貧富の格差を縮めようとすると、お金配るという話になってしまいがちですが、そうではなく地方でもできる仕事をきちんとつくっていくことが大切です。そういう意味では、「鉄とコンクリートの守り人(TEKKON)」は社会インフラの課題を解決することもそうですが、日本の地域間に発生している格差を埋める役割も担っていくことになると思っています。

【加藤崇 プロフィール】

Fracta(フラクタ) 共同創業者・会長

Whole Earth Foundation(ホール・アース・ファウンデーション)創業者

東京三菱銀行等を経て、ヒト型ロボットベンチャーSCHAFTを共同創業。2013年11月には、同社を米国Google本社に売却し、世界の注目を集めた。2015年6月、人工知能により水道配管の更新投資を最適化するソフトウェア開発会社Fractaを米国シリコンバレーで創業。2018年5月、株式の過半数を栗田工業株式会社に売却。2021年12月まで同社CEOを務め、現在は会長。2020年、シンガポールにNPO法人であるWhole Earth Foundationを創業。

海外では「The Economist」「The Financial Times」「Bloomberg」「Fast Company」「CNBC」などにも取材され、2019年には、日経ビジネス「世界を動かす日本人50」に、また同年には、米Newsweek誌による「世界から尊敬される日本人100」にも選出された。

著書に『未来を切り拓くための5ステップ』(新潮社:2014年)、『無敵の仕事術』(文春新書:2016年)、『クレイジーで行こう!』(日経BP:2019年)がある。早稲田大学理工学部(応用物理学科)卒業。 元スタンフォード大学客員研究員。東北大学特任教授(客員)。

関連記事