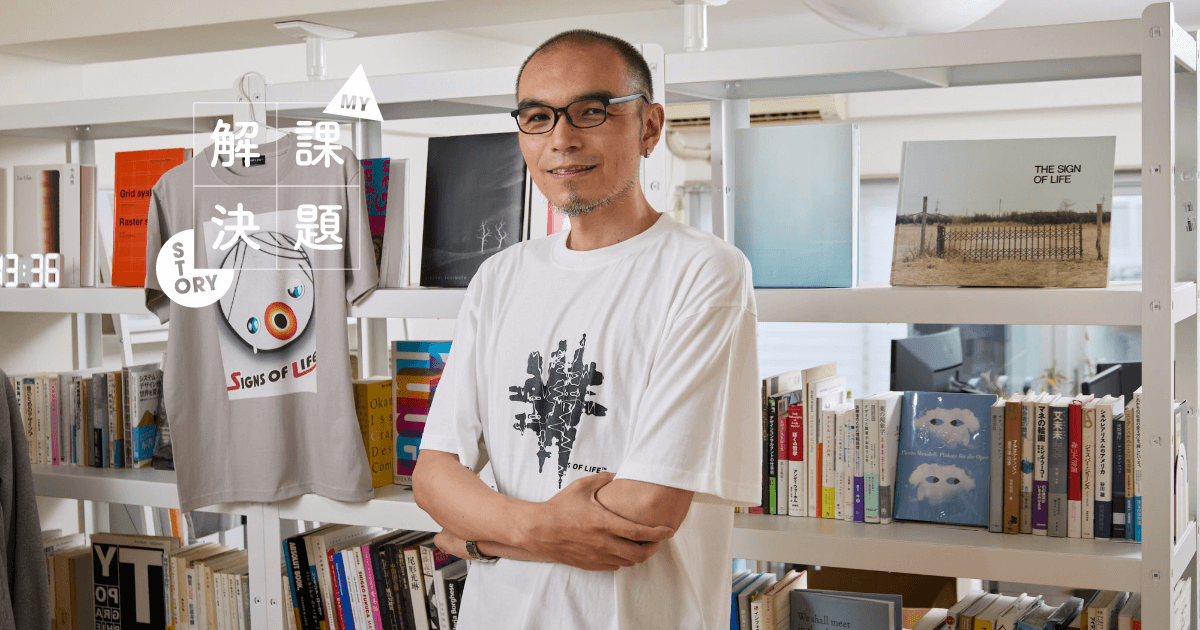

【串田十二夜】夢から覚めて突然、俳優になった。

串田十二夜(俳優)

撮影:立木義浩

聞き手・文:串田明緒(写真家・文筆家・企画コーディネート)

衣装協力:パパス

串田家のタテとヨコ <第2回>

「父と息子」の間には何かがある。

もちろん人それぞれの関係があるが、「母と娘」「父と娘」とは決定的に違う。

日常ではなく旅の途中にあるかのような風情。

串田家の場合、それぞれが『本物の自由』を追求する旅を続けている。

それは目には見えないが、最も大切で、絶対に手放せないものなのだろう。

1999年2月19日、串田十二夜(くしだ じゅうにや)は生まれた。

1915年生まれの串田孫一(くしだまごいち、哲学者・随想家・登山家)を祖父、

1942年生まれの串田和美(くしだかずよし、俳優・演出家・舞台美術家)を父として。

三世代とも江戸ッ子で東京育ちだ。

十二夜にとってこの世の旅の始まりは、20世紀の終わりで、新世紀の入り口だった。

「1999年7月に世界が滅亡する」とノストラダムスの大予言に書かれていて、それを信じている人は多かったけれど、劇的な瞬間は訪れなかった。

20世紀の100年間、世界史上、最多の出来事があったことに異論はないと思う。

驚異的な科学技術や医学、人々の暮らしの発展があって、初飛行、宇宙飛行、月面着陸にも成功。

かたや、環境汚染も引き起こし、アメリカ合衆国(資本主義)とソビエト連邦(共産主義)の東西冷戦は世界を二分化させた。ドイツ、朝鮮の分断、ベトナム戦争。

1989年のベルリンの壁崩壊まで、冷戦はほぼ半世紀続いた。

1991年にソビエトが消滅。

当たり前だったことが、次々と当たり前ではなくなった。

人類は来てはいけないところに来て、見てはいけないものを見てしまったような、

世界はもう滅亡しているような、いないような、

何だかざわざわとした、不思議な世紀末感があった。

1999年、世紀末に、父・串田和美が不条理劇を演出

十二夜の生まれた1999年、串田和美は「ゴドーを待ちながら」の演出を初めて手がけた。

第二次世界大戦で瓦礫となったノルマンディーの街を目の当たりにしたサミュエル・ベケットが1949年に書いた不条理演劇。浮浪者の男二人が何もない道端で取り止めもない会話を何度も繰り返しながら救世主 “ゴドー” をひたすら待っている。この戯曲には戦禍が大きく影響している。

串田和美が3歳の時に日本においても原爆が広島に投下され、戦後に疎開先の山形から戻った東京はまだまだ焼け野原だった。それは子どもにもわかるほど復興中と表するにふさわしく、電気がなくて夜は都心でも真っ暗。

ガード下には昼間でも浮浪児がいて、通りがかると終わりかけの火のついた短いタバコを投げつけてくるのでとても怖かったのだという。

その後高度成長期を迎えて1970年代、1980年代は好景気になり、戦争を忘れた平和ボケ国民と言われ、学生の頃は大会社へ就職すれば生涯安泰とされた。

まさかソ連がなくなるなんて誰も思ってもみなかったのに一夜にして崩壊。

バブル経済も崩壊。

明日家に帰ったら家はないかもしれない。今日の続きは明日じゃないのかもしれない。

そんな感覚が普通になり、起承転結のない不条理演劇がすっと腑に落ちる。

戦後50年経って、時代がまたもう一度ゴドーに追いついた気がしたのだという。

田舎道。一本の木。夕暮れ。

ヴラジミールとエストラゴンの二人が

ゴドーを待っている。

ゴドーが何者なのかはわからない…

待つ場所も時間も定かではない…昼なのに月がのぼっている。

やがてゴドーの使者らしき少年がやってきて、

「ゴドーは今日は来ないが明日は必ず来る」という。

いつまで待ってもゴドーは現れない…

この二人の男を演じていたのは緒形拳と串田和美。

2000年2月から2004年4月にかけて全国各地で旅公演をしてまわった。

十二夜はハイハイをしている頃からツアーに同行し、稽古場や楽屋で遊んだり昼寝をし、生まれて初めて観たのがこの芝居だった。

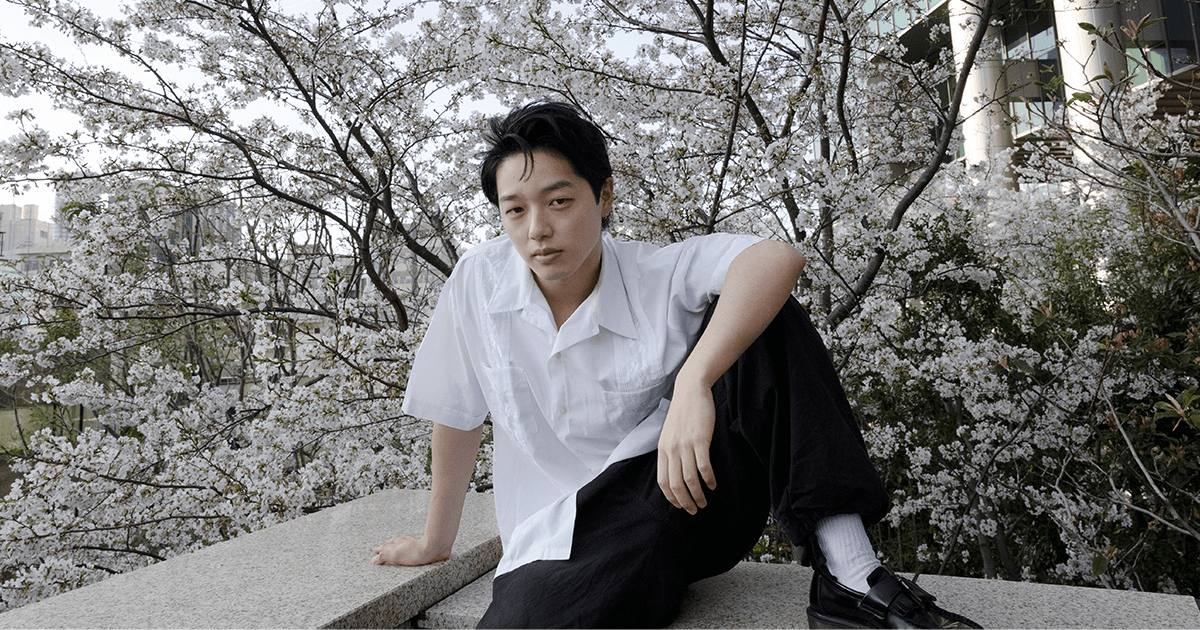

2021年、十二夜が突然俳優になった。

十二夜は、東日本大震災やコロナ禍が社会生活に大きな影響を及ぼしていた日々を知り、2021年から突然俳優になった。

いま25歳。今年2024年8月には「あざみの花咲く頃」というベルリンの壁ができる前の1958年に西ドイツで書かれた不条理演劇を脚色・演出し、同世代の俳優たちと上演を試みるのだという。

…何だかざわざわしてくる。

何かそこには、偶然ではない必然めいたものが浮遊しているような気がする。

その気配を、「あざみの花咲く頃」稽古中の串田十二夜に注意深く近づきながら辿ってみようと思う。

― 「ゴドーを待ちながら」は北海道から九州まで、劇場だけでなく青物市場や蔵、時に網走刑務所などを巡演し、あなたはほぼ全てのツアーに同行していました。

その時のことで何か覚えていることはありますか?

十二夜 芝居の内容は何にも覚えていません。

でも緒形さんや串田さんがすすけたような黒いぼろジャケットを着ていた感じや、ポッツオ役の頭のてっぺんがハゲていたこと(厳密にはわざと河童のように丸く剃っていた)とか、何となく覚えています。あと、よく楽屋で遊んでいたことや、みんなでバスに乗って旅をしていた感じとか。

― エストラゴン:緒形拳、ウラジミール:串田和美、ポッツオ:朝比奈尚行(時々自動)、ラッキー:小松和重、男の子:ハッピー(江戸家猫八の娘)が演じていました。

十二夜 みなさんのことはよく覚えています、たくさん遊んでもらいました。

芝居を始めて22歳の時に映像でこの「ゴドーを待ちながら」を観たんですけど、こんなにおもしろいものだったのか!と驚きました。

観劇して芝居のストーリーをしっかり理解したのは4歳の時、2004年7月にニューヨークで観た「夏祭浪花鑑」(主演:五代目中村勘九郎/十八代目中村勘三郎、演出・美術:串田和美)からだと思います。団七が義平次を泥場で斬り殺す長町裏のシーンをよく真似して遊んでいました。

― 2008年に「夏祭浪花鑑」はベルリン、ルーマニア公演、シアターコクーン、そして串田和美さんが芸術監督をしていたまつもと市民芸術館でも上演しました。この世界ツアーにも同行していましたね。その最終地・松本ではだんじり祭りの場面で市民キャストが100人出演することになり、勘三郎さんのご提案で9歳だったあなたも急きょ出演しました。

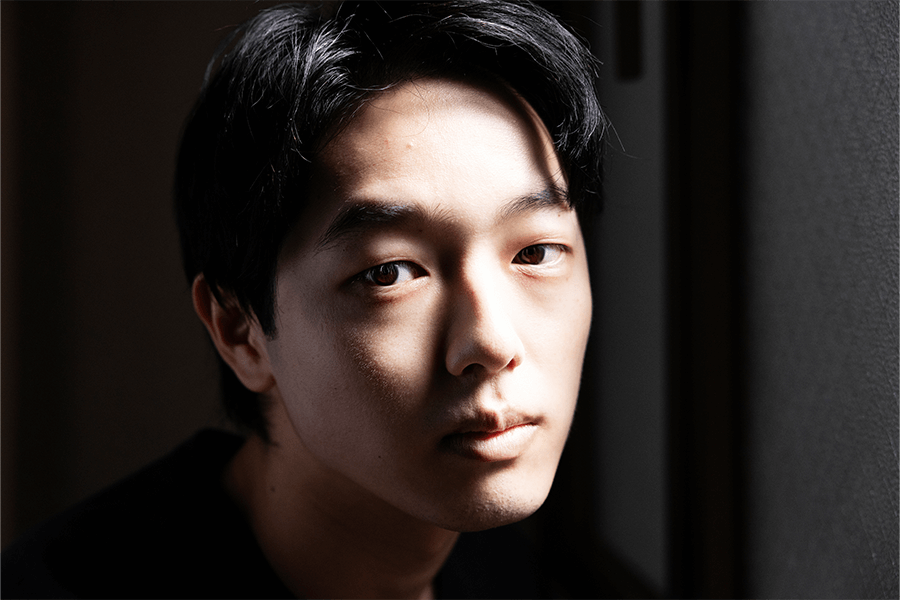

十二夜 団七が蝋燭の灯りの中で舅を泥場で殺した後、震えながら泥と血を井戸水で流した途端にバッと明るくなって、ずぶ濡れで祭り衆に紛れて逃げていく。その祭り衆に混じっていたのですが、勘三郎さんが僕と絡もうとしてくれたらしく、近づいて来て目が合ったんです。それが、尋常ではなく怖い。完全に「狂っている」目だった。僕は踊りながら逃げるのに必死になってしまった。客席で観ていたときと全然違いました。

― 小さい時から演劇がごく身近にあったのだと思いますが、演劇人としてのお父様のことをどう思っていたのですか?

十二夜 串田和美の芝居は小さい時からよく観ていましたが、演出家だとか、演技している人として意識したことはなかったです。

2004年に「スカパン」(演出・美術・主演:串田和美)で僕はジプシーの子供として出演しましたが、お父さんだとか俳優とかではなく、『ぼうず頭のおじさんがそこに立っている』と思っていました。

「祖父と父」「父と息子」の関係

― 串田和美さんは思春期の頃に、なんだか親というのが可哀想に思えて、孫一さんに「早く友達になりたいな」と話し、「それはいいね」とうれしそうにされたそうです。

お父様としてはどんな存在だったのでしょうか。

十二夜 今は対外的に「父」と話す時もありますが、お父さん、と思ったことがあまりないんです、役割としての父親を感じなかったです。けれど友達というわけでもなく、もちろん家族なんだけど他者であり、ひとりの人間としてしか見られませんでした。呼び名も『お父さん』ではなく、『カズ』と呼ぶように教わりました。

― 子どもの頃に芝居をやりたいと思ったことはありますか?

十二夜 全然ありませんでした。

かといって何かを仕事にしたいと憧れたことも一度もないんです。

だから、「〜になるのが夢だった」という人のことをあまり信用できないと思うのと同時に、羨ましくもあります。

中学生の頃は毎日のように仲間とスケボーパークに行っていました。勉強も部活も全く興味が持てなくて、何をしても面白くなかった。少しずつ「真面目」になっていくみんなのリアクションが見たくて色々仕掛けていました。授業が始まる前に教室の後ろの掃除用具入れに隠れて、1時間汗臭さと戦って突然飛び出してみたり、朝早く学校に行って机の表面をマーキーで真っ黒に塗りつぶして教師を絶句させたり。でも嘲笑われるだけで、ほとんどの人が乗ってこなかった。一緒にいる友達はたくさんいたけど、どんどん寂しくなった。

僕はそれを「少年からの離脱」だと思っていた。少年はいつも自分でルールを作っている。たとえそれが誰かから教わった真似事だとしても。いつの間にか自分でルールを作るのをやめてしまって、相手の決めたルールの中で戦っている。その居心地の悪さに気持ち悪くなってしまって、すごく悲しくて、虚しかった。少年だったやつらが、そこから離脱するのは卑怯だと思っていました。

― 自身の思春期から20歳ごろの話になると、途端に強く激しい感情が伴うような気がします。

十二夜 自分を保つために必死だったんだと思います。本当に殺されてしまうんじゃないかという恐怖に近いです。小学校は私立一貫校で、学校では「個性尊重」「自主自立」と言われてみんなで育った。金子みすゞの「私と小鳥と鈴と」の“みんなちがって、みんないい”を、手話を使って音読する授業もありました。でも僕は言葉だけでみんな違ってみんな良いと肯定されても、なにも感じなかった。気持ち悪かった。“みんな違う”の部分は分かるけど、“みんな良い”が分からない。そのみんなに僕は入ってない。明らかに良くはないだろうと思ってました。

― 今も時々、『内に秘めた怒り』を持っていると、演劇をやっている先輩方に言われることがあるそうですね。その頃に感じていたことにこだわり続けていようと思っているのでしょうか?

十二夜 こだわってはいません。ただ存在するということに必死なんだと思います。戦っていたいという生への執着もあるかもしれません。

よく「何に怒ってるの?」とか教師に馬鹿にされていました。するともっと腹が立ってくるんですよね。

― 演劇をはじめたきっかけは何だったのでしょう。

十二夜 18歳から2年間アメリカ留学していたのですが一旦帰国して、次に何をするかを考えている20歳の頃に突然コロナ禍になりました。2020年3月から社会そのものが混乱をきたして、これからどうなるのか誰にも読めなかった。当時、串田さんは松本市の劇場の芸術監督をしていて東京と二拠点生活をしていましたが、串田さんは劇場が閉館に追い込まれていく中で居ても立ってもいられない、野外ならと、6月に3日間だけ松本のあがたの森公園で独り芝居「月夜のファウスト」を上演しており、その手伝いもしました。

僕だけ帰京した時、アメリカで知り合った男がウーバーイーツのバッグを背負いながら、うちの近所で女の子を口説いていました。話をしてみたら彼は中田翔真という僕と同い年の男で、演劇集団・円で芝居をやっていたことが分かりました。

― 同い年の演劇をやっている人に初めて出会ったんですね。

十二夜 彼と井の頭公園のベンチに座っていろんな話をしました。

「演劇ってどうやって始めるの?」

「即興ってあるよ」

というので、二人でセリフなしでバレないようにおならをする動きをして遊んだり。

俺たちは何がしたいのかという話題になり、最終的に「革命」という結論が出て、二人で大笑いしました。

一方その頃串田さんは長野県松本市でFESTA松本という、街のあちこちで演劇やライヴをやる一大イベントを2021年秋に計画していました。コロナ禍に、「つらい時にこそ祭りをやるんだ」という精神でした。その作品作りの母体となるワークショップが4月に松本で行われ、僕は東京から車で串田さんを迎えに行きました。

松本の家についてその夜、不思議な夢を見たんです。

夢から覚めると串田さんに誘われた

― 夢ですか。

十二夜 独り芝居「月夜のファウスト」が野外でまもなく開演らしいのだが、串田さんがいない。

みんなが大慌てで探している。

誰かが叫ぶ、「そうだ、息子がいるから出てもらおう」

「息子さん、息子さん!!!」

ええっ、どうしよう、隠れようかな。でも、セリフは結構入っているから代わりにやれるかもしれない。

僕が出ることになって本番が始まる、さあ出の寸前!というところで目覚めました。

そしたらその朝、串田さんから「ワークショップに出てみるか?」と声をかけてもらいました。

― なかなかない展開ですね。

演劇という形があるようでないものに、同じく夢で誘われた?

十二夜 そのワークショップはとても面白かった。ひとりひとりエピソードを持ち寄って即興を作るようなものだったんですけど、こんな面白い世界を、なぜ今まで隠されていたのだろうと思いました。その時、串田さんの元で演劇をやろうとしている松本を拠点とした劇団員を含む参加者のみんながとても輝いていました。

自分の価値は何もなくて社会に必要のない人間だと思っていたけど。毎日死にたいと思っていたけど、自分で自分のルールを作って生きることを知らなかっただけかもしれない。

そのままFESTA松本に参加することになり、2021年10月8日に幕を開けた「西の人気者」(脚色・演出・美術:串田和美)が初舞台になりました。100年前のアイルランドの田舎が舞台で、『父ちゃんを殺しちゃった』と言って普段何も起こらない村の人気者になるクリストファー・マホンという青年の役でした。

― その後も、俳優をやっていくことになったんですね。

十二夜 オーディションを受けたり、他の演出家の方々からもお声がけいただいて、ありがたいことに今に至ります。目の前をこなす日々が続いている感じです。

― フライングシアター自由劇場は、1966年にアンダーグラウンド自由劇場、1975年から1996年までオンシアター自由劇場として劇団を主宰していた串田和美さんが、文化村シアターコクーン(民間)とまつもと市民芸術館(公共)の芸術監督を終え、久々にフリーランスとなって2023年秋に新たに立ち上げた演劇創造カンパニーです。

十二夜さんはそのすべての公演に出演されていますが、次はその若手公演として、

2024年8月23日~25日まで阿佐ヶ谷のシアターシャインにて「あざみの花咲く頃」を脚色・演出されます。

十二夜 2022年「ブルームーン・ショー」2023年「流れ行くマンボ!!!」と、同い年の俳優仲間だけで自主公演をしました。今年は「あざみ〜」を上演したいと色々準備していたんですが、フライングシアターから一緒に組んで上演してみないかとお声がけいただき、是非にと共同創作が叶いました。

― この戯曲を選んだのはなぜでしょう?

十二夜 芝居を始めて半年が経つ頃、自分の俳優人生がいつまで続くのか分からず、自分たちだけで演れるもの、人数の少ない戯曲をいつも探していました。

戯曲のはじめのページには登場人物が必ず書かれているので、それを見ていくんです。

普通の図書館にはあまり置いてないので、新国立劇場の情報センターで片っ端から。

「あざみの花咲く頃」は刑務所の中の話で、登場人物は看守1人と囚人5人のみ。

ベルリンの壁ができる3年前の1958年西ドイツ人のヘルマン・メールスが28歳の時に書いた最初の戯曲で、読んでいて、何だかおもしろくやれそうな予感がしました。上演記録もネットではあまり出てこなかったので、正解のルートも不正解のルートもまだないと言ってくれているような気もしました。

刑務所系のナンセンスコメディ。

それで必死に何時間もかけてその場で全部書き写して帰宅して、串田さんに「この本知ってる?」と話しかけたら、本棚へ行って、「これのこと?」と、図書館で見たのと全く同じ戯曲集を持ってきたというオチもあります。

全員20代、6人の男の不条理劇

― 1960年代に文学座で上演されて以降、国内では50数年ぶりの上演となるそうですね。

十二夜 はい、台詞を現代的にして、楽器の生演奏も入れました。キャストは先ほどの中田翔真や、小日向春平(小日向文世の次男)、「西の人気者」でも一緒だった松本出身の菅沼旭人、「あいつをクビにするか」(演出:千葉哲也)で共演した新垣亘平、英語の学校で一緒だった今回が初舞台のジャスティス・エドワーズ。全員20代です。みんな顔も個性もバラバラ。

春からJAZZの演奏をみんなでする音楽稽古から始めていました。大変です!初めて楽器を演奏する方もいて、そこから始めました。

存在することが大変なこの芝居を、20代の一番血の気の多い男たちとやってみたいと思いました。

― 「ゴドーを待ちながら」「あざみの花咲く頃」どちらも1950―1960年代の不条理演劇です。起承転結のあるわかりやすいリアリズムではなくて、道理に合わない・筋の通らない不条理や人間の割り切れない不毛を詩的に、時にコミカルに描いているような。

十二夜 どうしてでしょう。僕が書いた「流れ行くマンボ!!!」も、「ダム・ウェイター」(作:ハロルド・ピンター)という二人の男がただただ指令を待つ、というナンセンスが基盤になっています。

子どもの頃は、チェコアニメとかつげ義春の漫画もとても好きで。ナンセンスコメディに、なんだか魅かれます。

― 生まれて初めて観た芝居が「ゴドーを待ちながら」で、2歳の時に客席で抱っこされながら観ている写真がありました。わかりたい大人は難しがる人もいるような作品ですが、ツアー中はいろんな劇場で何度も観ていたそうです。

十二夜 未来にサインを送っていたのかな。何も覚えてはいないけれど。

今回、「あざみの花咲く頃」の幕切れに、僕が付け足した台詞があります。

「俺たちは失敗した。完全に失敗した。だがそれがどうしたというのだ。

もう一度試せばいい!もう一度失敗し、今度はもっと上手く失敗するのだ!」

<串田家のタテとヨコ 第1回はコチラ>

【フライングシアター自由劇場 公演情報】

・「あざみの花咲く頃」8月23日~25日

・「ガード下のオイディプス」10月18日~28日

■第三回公演 「あざみの花咲く頃」

8/23(金)~25 (日) 阿佐ヶ谷・シアターシャイン

CAST

囚人1:菅沼旭人

囚人2:中田翔真

囚人3:ジャスティス・エドワーズ

囚人4:新垣亘平

囚人5:小日向春平

看守:串田十二夜

STAFF

原作:ヘルマン・メールス『あざみの花咲くころ』

翻訳:岩村行雄

脚色・演出:串田十二夜

■第四回公演 「ガード下のオイディプス」-スフィンクスの謎解き

10/18(金)~28日(月) すみだパークシアター倉

上演台本・演出・美術:串田和美