【野田秀樹】「どれほど書きたいと思っているのか?」。その自問自答のなかで

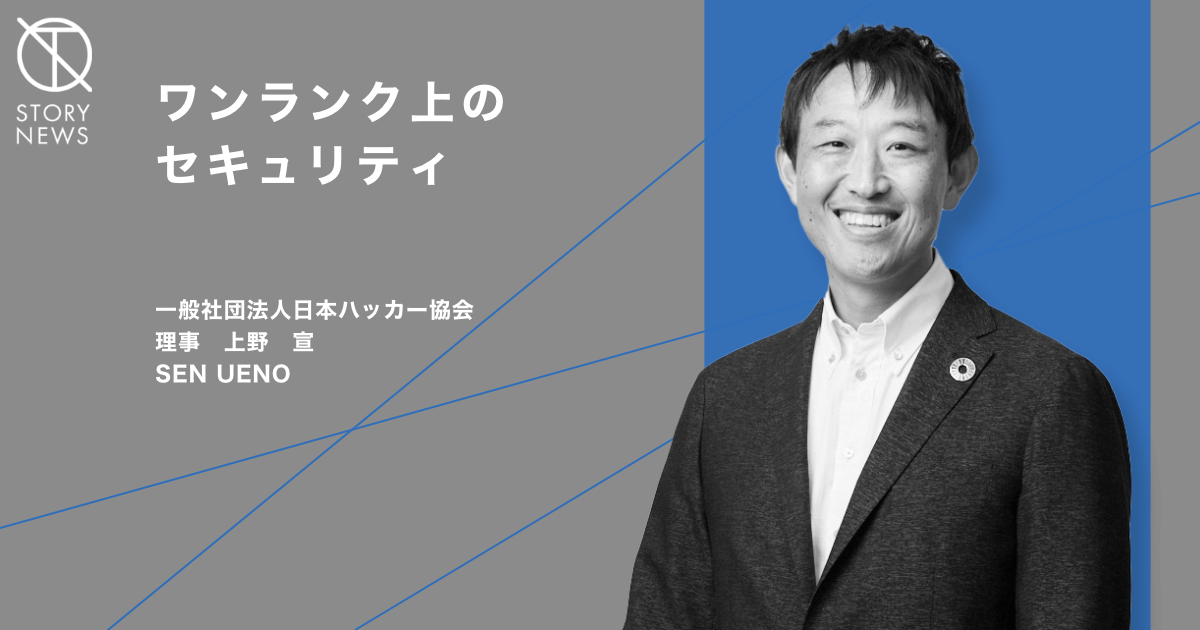

野田秀樹(のだ・ひでき)劇作家・演出家・役者

野田秀樹率いるNODA・MAPの第25回公演『Q』:A Night At The Kabukiが上演中だ。

本作は野田がイギリスの世界的ロックバンド、クイーンからのリクエストを受けて、彼らの1975年リリースの名盤『オペラ座の夜』からのインスパイアをもとに書き下ろしたオリジナル戯曲である。

シェイクスピアの名作『ロミオとジュリエット』に源氏と平家の争いをミックスし、二組のロミジュリ(松たか子、上川隆也/広瀬すず、志尊淳)を通じて“その後”のロミジュリを描いた意欲作だ。

劇団員を固定化しないNODA・MAPの公演には毎回様々な人気実力派俳優が参加し、チケットは常に争奪戦状態。2019年初演時の好評を受けて全オリジナルキャストの再集結が実現した今回の再演では、ロンドン、台北における海外公演にもチャレンジする。

現在66歳の野田は今年劇作人生50年を迎えた。このタイミングに、野田に本作への思い、自身にとってのシェイクスピア、さらには演劇表現の醍醐味とその意義について聞いた。

野田秀樹という劇作50年の物語。その本の一端に触れたインタビューを読者に届ける。

「面白い方」を取るシェイクスピア

――稽古場の様子はいかがですか?(※本インタビューは『Q』の稽古期間中に実施)。

野田:いいですね。役者は本当にみんないいです。広瀬すずや志尊淳がおじさんたちに混じって頑張っている姿もとてもいい(笑)。役者というのは時間が経てば必ずよくなるというものでもない。悪くなる役者さんもいるけど彼ら二人は確実によくなっている。

――『Q』の再演はいつ頃に決まったのでしょうか?

野田:再演をやりたいと思ったのは初演の最中だったかな。しかもこの同じキャスティングでロンドンまで持っていこうという大きな話も持ち上がって。そうしたら役者さんが全員スケジュールを空けてくれて。やっとロンドンの劇場を探したら今度はコロナが始まっちゃって、2021年は一旦バラしたんです。でもキャストの皆さんも再度スケジュールを調整してくれて。有り難いですね。

――再演の演出は特に終盤が初演時から変わっていますね。

野田:そうですね。かなりブラッシュアップしたつもりです。

――前作『フェイクスピア』(2021年)ではご自身でシェイクスピア役も演じられていましたが、たしか『ロミオとジュリエット』は野田さんが高校生の頃、学校の先生から「後日みんなで演劇鑑賞に行くから下見がてら観に行ってくれ」と頼まれたことがきっかけで鑑賞した戯曲だったとか?

野田:よく御存知で。先生が高校全体で演劇鑑賞をするか映画鑑賞をするか迷っていたらしくて。私が観に行った公演はたまたま女子高の鑑賞会で、男子高校生は僕だけだった(笑)。で、『ロミオとジュリエット』自体はとても面白くて個人的には感動したけど、芝居のテンポも悪かったし「これ、普通の高校生は嫌いだろう」と思ったから、先生に「行かなくていいと思います」と言って。結局、うちの高校は映画鑑賞になってチャップリンの『モダン・タイムス』のリバイバルなんかを観てね。今でもそれでよかったと思っています(笑)。

――シェイクスピアという戯曲家は野田さんにとってどういう存在なのでしょうか?

野田:僕は20歳前後の頃に日本語訳でまとめて読みました。英語の原文ではなく翻訳でしか読んでいでないから、偉そうなことも言えないんだけど、『夏の夜の夢』の終盤を原文で読んだだけでもあれほどの言葉が韻を踏んで素晴らしい文体になっている凄さは分かりました。そして、どの作品も構成の面白さが抜群で。当たり前だけれど。

――たしかにシェイクスピアの戯曲には結構メリハリが……。

野田:人間が「うん。わかる」という感情で大きく展開していく。もっとも『ロミオとジュリエット』もそうだけど、シェイクスピアって、以前に誰かが書いたものを下敷きにしていることがある。そういう意味では全てが一から考えた戯曲ではないんだけど。戯曲というのは書いている最中に面白い構成にしようとすると、今まで書いた箇所との矛盾が生じることがある。次元は違うが、僕もしょっちゅうある。で、これは単に同業者としての勘ですが、その時、シェイクスピアはたとえ矛盾が生じていても面白いほうを取っている。だから「あれ? 何日前はこうだったんだから、ここ、ちょっと変じゃない?」という箇所も結構あるんだけど、そこは演劇のよさでもあるし、案外そこまで気にならない。まあシェイクスピアはその後イギリスの宝物になったことで、解釈する人たちがその矛盾点を埋めていったという側面もあるように思います。

――「面白い方を取る」という姿勢然り、既存の話を下敷きにして物語を書くというアプローチ然り、野田さんとも通じますね。

野田:ま、次元は違うのですが、たしかに「シェイクスピアもやってるから」というのは自分のなかにどこかでありますね。先人の異国の偉人がやってるんだから細かいことは気にしない、とかね(笑)。

“その後”の『ロミジュリ』で描くもの

――『Q』で『ロミオとジュリエット』の“その後”を描こうと思ったのは、いつ頃、どのような動機から?

野田:10年くらい前だったかな。戦争や大震災もそうだけど、時代のなかで大きな動きがある時というのは、個人の生活や暮らしも愛もすべて、その大きな運命にあっさり飲み込まれてしまうものなのでは?と感じた。戦争で死んだ人もそうですが、とてつもない数の運命が突然ボンッとひとつの共同体になってしまう。『Q』では最後まで愁里愛(じゅりえ)を忘れずに思い続けた瑯壬生(ろうみお)の気持ちは残していますが、ロミオとジュリエットの愛の物語も別の悲劇として朽ちてしまう。シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』はその逆で、最後にロミオとジュリエットが死んだことで両家の戦いが止まる。つまりこんなにも若い二人がこんなことで死んでしまったのだから仲良くしましょうというところで物語が終わる。でも、本当に翌日、全てが終わったのだろうか?と。1週間後、あるいは1カ月後、「何かが始まるのでは?」と思った。

――確かに『Q』では、「戦争が終わった日に、戦争は終わらない」という印象的な台詞があります。

野田:他にも『Q』に関して言えば、若い頃の恋愛って大変なことを軽々しく言ってしまったりするでしょ?(笑)。愁里愛は瑯壬生に名を捨てろ、家名を捨てろと言うけれど、そんな簡単なことじゃない。それが一幕二幕を通じてどう作用していくのかは演出の上でもひとつのポイントとなっています。

――世相における大衆の無記名の発言については『フェイクスピア』でも触れられていました。

野田:世の中の匿名性については初演からの3年で更に進んでいる気がします。「名前を捨テロリスト」「拾え拾えの拾イズム」という台詞を思いついた時、『Q』の執筆がより加速して前に進みました。もっとも海外では訳しようが無いんだけど(笑)。人間の精神というのは高尚でもあるけど、低きものにつき易く、時に大変えげつないし、さもしいものなんです。名前がバレなきゃいくらでも書いちゃえ、みたいなね。まあそれについては違う戯曲をもう一作書けるくらい広げられるんだけど。

野田戯曲は時代を予見する?

――『Q』の終盤における源氏と平家の戦いの描写からはウクライナ紛争を想起する観客も少なくないでしょう。もちろん『Q』の再演は紛争前に決まっていましたが、これまでも米国と石油の話を扱った『オイル』(2003年)の上演中にイラク戦争が起こり、大噴火を扱い地震のシーンもあった『南へ』(2011年)の上演中には東日本大震災が起こったことから、時事に対する野田戯曲の先見性について度々クローズアップされてきました。

野田:それは私の先見性なんてものじゃなくて、何か時代の動きがあるとお客さんが作品のなかにそうした要素を見つけるだけですよ。東日本大震災の後、橋爪功さんがやった『ゴドーを待ちながら』(※2011年4月上演)を観た時、僕も舞台の風景が震災後の景色に見えた。それまでは不条理劇の代表みたいなイメージだった『ゴドーを待ちながら』のなかに荒廃した風景を見つけた。それはこちらがそう勝手に読み取ったんです。今、どんな芝居を観てもコロナや戦争に繋げて観る人もいるだろうし、人間というものはそういう風に出来ているんですよ。それを言い出したら、26、7歳の時に書いた『野獣降臨(のけものきたりて)』(1982年)は伝染病の話で、上演の後にAIDSが出てきた。今あれを上演しても、先見性とか言われちゃうのかもしれないし。

――しかも野田さんの場合、例えばコロナが起きたからといって今すぐコロナを扱った戯曲を書くわけでもない。つまりリアルタイムの時事は戯曲の柱としてあまり扱わないというか。

野田:そうですね。例えば若い時は、自分は原爆のことについて書く資格がないと思っていた。僕は終戦から10年後の長崎生まれだけど、戦争をリアルタイムで知らないし書く気もなかったんです。だけど歳を取っていくと、自分のなかでどんどん沈殿するものが増えていき、それが時々かき回されたりしながら、ふわっと下から浮かんでくるようになった。私が10代の頃のベトナム戦争も「あれって何だったんだろう」という思いが自分のなかにずっとあったし、オウムもそうです。あの日(※地下鉄サリン事件。1995年3月20日)、ちょうど稽古場に向かっている途中でサイレンがずーっと聞こえていた。まだ事件の状況を知らなかったので、「一体東京に何が起きてるんだ?」と思った。その記憶が、随分経ってから『ザ・キャラクター』(2010年)に繋がった(※本作と『表に出ろいっ!』(2010年)、前述『南へ』は「信じることとは」を描いた三部作となった)。『フェイクスピア』も、日航機墜落事故のボイスレコーダーの言葉を初めて読んだ時の何とも言い難いざわつきと、人間が必死に生きようとする様子が30年以上経っても忘れられなくて書きました。

――そうした沈殿はまだまだ野田さんの身体の奥に溜まっていますか?

野田:どうですかね。あるにはあるけど「本当かな?」という思いもあって。

――「本当かな?」とは?

野田:「どれほど書きたいと思っているのか?」という自問自答はいつもあります。書いた後も「本当に書いてよかったのかな?」と不安だし。上演してから言うのも何ですけどね。

――書いて上演したからといって、沈殿した思いに決着がつくわけでもない?

野田:ないですね。全くそうじゃない。いずれのものも、短絡的な答えなどない。

演劇表現の存在意義

――私は2018年、NODA・MAPが『贋作 桜の森の満開の下』を再演した時にYahoo!ニュース特集というメディアで野田さんにインタビューを行いました。同作の初演が平成の始まり(1989年)で(※歌舞伎版を含む)4度目の再演が平成の終わりだったこともあり、私が「平成という時代については?」と問うと、野田さんは「昭和に形成された国の輪郭線が壊れ、それを多くの人が身に染みた時代だったのでは?」と答えていらっしゃいました。あれから4年、いまコロナやウクライナ紛争に見舞われている令和についてはどう感じていらっしゃいますか?

野田:もはやこの歳になると平成とか令和といった感覚も希薄ですよ(笑)。僕が子供の頃、明治が古い物の代名詞みたいな感覚だったように、あと20年くらいすると昭和も若い人にとってそんな対象になるのかもしれない。ただ、今、いろんな若い人の文化の状況を見ていると、ぶっちゃけ僕からするとほとんどが昭和に戻っているだけのようにしか見えない。こんなことを言うと若い人から嫌な顔をされそうだけど、美術でも何でも「ごめん、それ知ってるよ」と思ってしまう。ギョッとするような真新しいものにはあまり出会わない。もちろん物の考え方は大きく変わったんだろうけど、表現やアウトプットの道具が変わっただけで、コンテンツそのものの構造は大して変わっていないような気がします。

――では演劇界についてはどうでしょうか。ちょっと生っぽい話ですが、例えばオリジナル作品の大型カンパニーで言えば劇団☆新感線があり、全く違う形式では宝塚歌劇団や劇団四季もありますが、初演も再演も含めて、大型の劇場で長期間興行が打てるほど人気のあるカンパニーは非常に限られた存在です。しかもオリジナルの新作戯曲をほぼ年一本のペースで書き上げ、大規模な公演を打てている劇作家及びカンパニーとなると、野田さん以外、あまり見当たりません。その点についてはどう感じていますか?

野田:うーん……それも若い頃から同じかな。あまり周りに喧嘩を売るような発言をしてもしょうがないけど、今に始まったことじゃないというか。ただ、自分の若い頃は上の世代に大変な才能に溢れる人がたくさんいましたね。寺山さんが巨大な空間でやったものとか、唐十郎さんのテント芝居とか。時代や景気にも左右されるけど、ゲリラ的なものも含めて舞台の場そのものが減っているのは確かでしょう。

――匿名性と同じく、コロナ禍を挟んで、演劇や音楽ライブの在り方や存在意義が問われた場面もありました。ストリーミングサービスが携帯で観られる映像全盛の昨今のなか、生の舞台という表現手法について思うところは?

野田:映像との違いについても今に始まったことではなく20代の頃から考えていたし、「稼ぎ辛い」「商業ベースに乗せ辛い」という問題だって演劇は常に抱え続けてきた。で、その当時から言ってきたけど、演劇はおそらく滅びない。その理由は、人間が身体を持った生き物だから。映像というのは時代と共に、常に新しくなっていく“技術”ですから。違う技術に取って代わられたってまた変わっていくと思うけど、演劇は生きている人間が生きている人の前でやる行為なので、人間そのものの生体構造が変わらない限りはあまり変わりようがない。だから何があってもギリギリのところで踏ん張るでしょう。しかも舞台の味というのは麻薬みたいなもので、一度舞台に立ってそれを覚えてしまうと中毒性があって何物にも代えられない。それで爆発的に金を稼げるかどうかはまた別の話ですが。映像技術が飛躍的に進化して、今の3D以上のクオリティで、本当にあたかも目の前で上演しているようなものが提供出来るようになれば、その技術のおかげで演劇人はみんな大儲けが出来るんじゃないですか?(笑)。

――舞台の模様を収録したパッケージ作品も多くリリースされていますし、コロナ禍、配信サービスに着手した公演もありました。しかし現段階ではやはり生に勝る体験はないように感じられます。

野田:そう思います。僕は22歳の頃、駒場小劇場で『怪盗乱魔』という芝居をやったんですが、千秋楽に信じられないぐらいの数の人が押しかけてきちゃってね。仕方がないから劇場の窓を全て開けてみんなにほとんどタダで見せた。その日、出ていた役者は下手くそなのもいっぱいいたけど(笑)、日本のどこよりも、今この瞬間、ここが一番スゴいと思えた。あの幻のような一体感と感動は他のどこにも負けないものだと思った。今回、『Q』は全部で70回くらいやります。もちろん毎回ベストを尽くすつもりだけど、どうしても調子の悪い日だってあるでしょう。反対に、例えば古田新太や、『Q』なら竹中直人さんのような役者が狂ったようにノリにノッた日は舞台の景色が一変する。そこでしか観ることの出来ない、同じ瞬間が二度とない演劇という表現には、時々、そういう奇跡が起こるんです。だから『Q』が上演している同じ時刻、東京のどこか別の劇場で、とんでもない奇跡が起こっている可能性だってある。それもまた演劇の凄さ。実際、本当に起こっていると思うし、起こっていてほしい。

――今回、『Q』の再演はロンドンと台北も回ります。特にイギリスはシェイクスピアのお膝元。そこで『ロミオとジュリエット』を下敷きにした本作を上演するという試みについては?

野田:ロンドンに持っていこうと思ったのは、以前からセルマ・ホルトというイギリスの演劇プロデューサーが「秀樹は一度大きい演目をイギリスに持ってきなさい」と言ってくれていたことが理由の一つ。クイーンのマネジメントのジム・ビーチさんからも「ぜひイギリスで」と言われた。まあ二人とも来いとは言うもののお金は出さない(笑)。セルマに面と向かってそう言ったら「お金はなんとかなるのよ!」と一笑に付されたけどね。『ロミオとジュリエット』はシェイクスピア作品のなかでも初期の作品ということもあって、比較的乱暴なことをやっても嫌われないかな?と。『ハムレット』や『リア王』ならシェイクスピアを切り刻んだりしたらボロクソに言われるだろうね(笑)。

――野田さんにとって海外公演の魅力とは?

野田:お客さんのリアクションが刺激的なのはもちろんですが、どういうふうに見てくれるかだけじゃなくて、そこから文化の違いを感じられるのが面白い。日本のお客さんのリアクションというのはこれだけ舞台をやってきたのである程度は予想の範疇だけど、海外のリアクションはそれを超えてくることがある。特に『THE BEE』はいろんな国でやったけど、その国々で違う面白さがあった。「え、そこでドンドンと足を踏み鳴らすの?」とかね。香港では子供の指を切るシーンで笑ったお客さんもいました。そういう想定外の反応がたくさんあるんです。

――『Q』ではシベリア抑留に触れるシーンがあります。終盤、人間のプライドが見る見るうちに折れていくあの演出がどのように受け入れられるのか非常に興味深いです。

野田:どうでしょうね。ヨーロッパでは現実に酷いことがしょっちゅう起きているから、もしかしたら「舞台でこんなことをやる意味があるのか?」という醒めたリアクションの人だっているかもしれない。まあ、それも含めて僕も楽しみです。

――野田さんは常々、インタビュー等の発言の場で戯曲のテーマについて問われると「むしろ演劇で問いを作っているんだからお客さんから答えを聞きたいくらいです」と語ってこられました。

野田:そうですね。どこで言ったのか覚えてませんが「演劇に答えを求められるのは困る」だったかな。答えではなく、どちらかと言えば問いを書いているわけだから。東日本大震災が起こった時、特にミュージシャンの方々がそうだったけど、多くの人が励ましや支援のために現地入りしていた。演劇人も結構いたね。でも、僕はどうも自分が向こうに行って何かをしようという気にどうしてもなれなくて東北を訪れたのもかなり後のことでした。その後、対談でお会いした別役実さんにそれを話したら「演劇は即効薬じゃないから。長く効く薬ということでいいんじゃないかな」という言葉をいただいた。そういうことなんじゃないかと思っています。

【野田秀樹(のだ・ひでき)のプロフィール】

1955年、長崎県生まれ。劇作家・演出家・役者。1976年、東京大学在学中に「劇団 夢の遊眠社」を結成。92年、解散。ロンドン留学を経て93年に「NODA・MAP」を設立。『キル』『赤鬼』『パンドラの鐘』『THE BEE』『ザ・キャラクター』『エッグ』『逆鱗』『足跡姫~時代錯誤冬幽霊~』『贋作 桜の森の満開の下』『フェイクスピア』など数々の話題作を発表。歌舞伎やオペラの脚本・演出も手掛ける。海外の俳優との共同制作など国内外問わず精力的な創作活動を行い、これまで日本を含む11カ国17都市で上演。世界を駆け巡り意欲的に活動中。2009年10月、名誉大英勲章OBE受勲。2009年度朝日賞受賞。2011年6月、紫綬褒章受章。

【公演スケジュール】

NODA・MAP第25回公演 『Q』:A Night At The Kabuki

【東京公演】

2022年8月2日(火)~9月11日(日) 東京芸術劇場プレイハウス

※東京公演は全公演にて当日券販売あり。

https://www.nodamap.com/q2022/

【ロンドン公演】

2022年9月22日(木)〜9月24日(土) Sadler’s Wells Theatre

【大阪公演】

2022年10月7日(金)~10月16日(日) 新歌舞伎座

※9月10日(土)チケット一般発売。

【台北公演】

2022年10月25日(土)~10月30日(日) 台湾國家兩廳院 國家戯劇院

【ライタープロフィール】

内田 正樹

東京都生まれ。雑誌SWITCH編集長を経て2011年よりフリーランス。俳優、ミュージシャン、作家、映画監督、ファッションデザイナーのインタビューをはじめ、ファッションページや公演パンフレットの編集・ディレクションやコラム執筆などを手掛けている。