【ハイドロヴィーナス】最先端技術とAIで、洪水の被害を未然に防ぐ

2022年の秋、讃岐に降りてきた「水の女神」

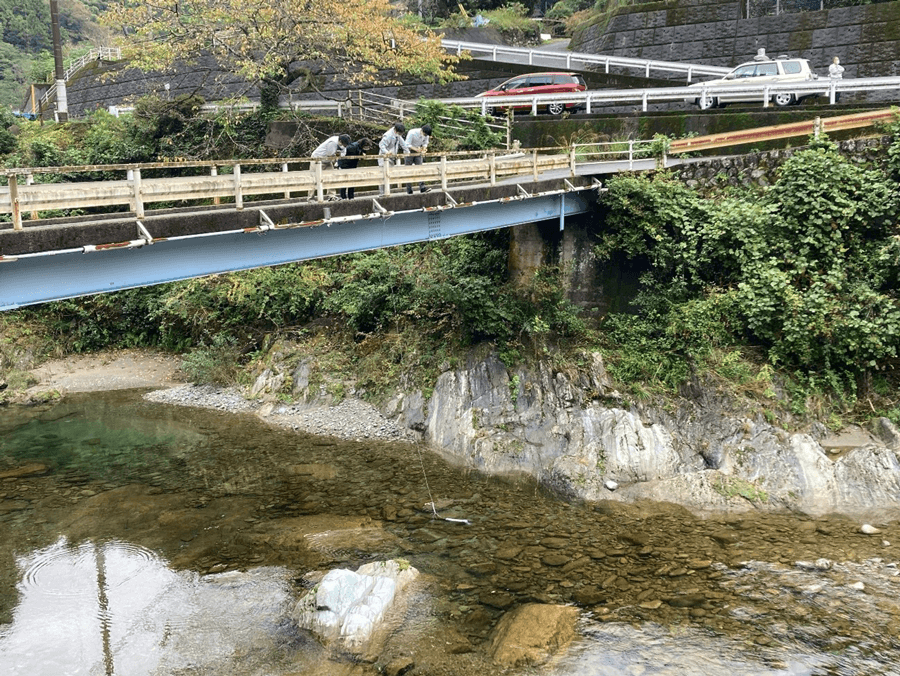

安定しない天気が続いていた2022年の10月、幸運にも快晴だったその日、高松市から車で1時間半くらいの山の中には、大勢のメディアが集まっていた。

この場所は、讃岐山脈からの水を下流へ運ぶ、「香川用水」が最初に地表に出る場所。目的はここで行なわれる、日本初、いや恐らくは世界初となる画期的な実験を取材するためである。

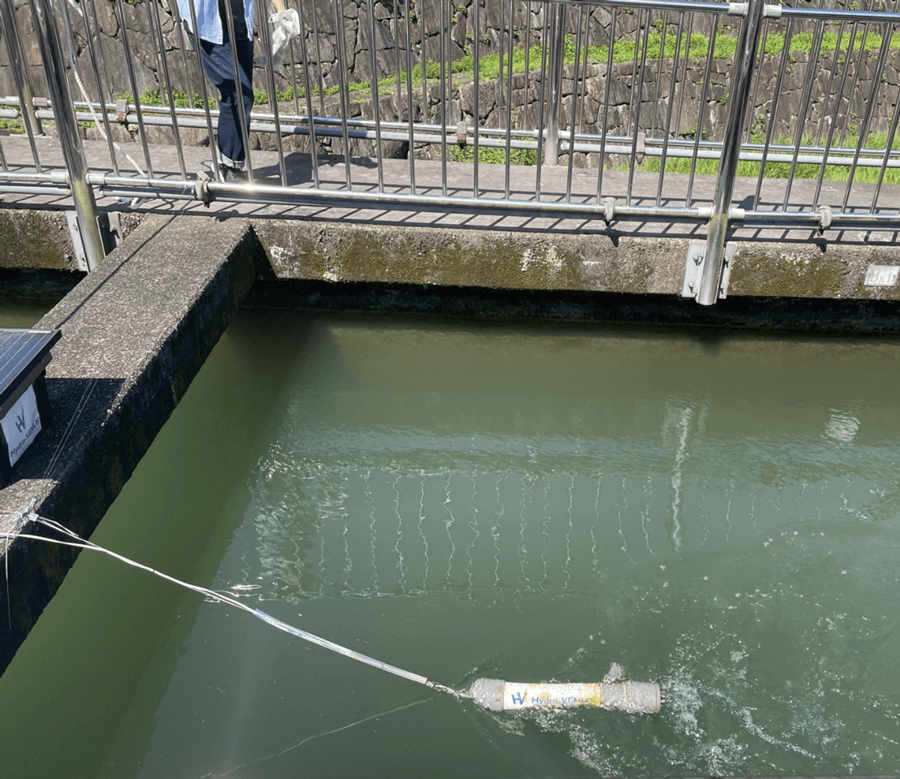

「水の女神=ハイドロヴィーナス」

そう名付けられた、長さ50センチ、直径7センチくらいの円筒状の機械。

傍目には細長い消火器のような、まったく特徴のない機械だが、じつは毎年のように頻繁に起こる洪水から多く人々を救うかもしれない発明品である。

公益財団法人PwC財団は、助成事業として当初から、このプロジェクトに関わってきた。プログラムオフィサーとして1年間この事業に関わってきた塚田さんは、こんなふうに思っていたそうだ。

「本当にここまできたんだ!よく実現したなぁ……」(塚田さん)

それだけ今回は、相当な難題を抱えたプロジェクトだった。

この1年間は、助成を受けた「株式会社ハイドロヴィーナス」と向き合う日々が続いていた。

これが実現すれば、洪水の被害を劇的に減らせるかもしれない!!

ハイドロヴィーナスは、「自己発電センシングモジュール」と言うべきこれまでにない新しい機器だ。

現在、日本の河川には、至るところに水位や流速を自動で計測し、データを送ってくる計測器が設置されている。

データは逐一、専門家によって分析され、それをもとに地方自治体等の河川管理者が水門を開閉したり、避難指示などの措置がとられたりしている。

しかし多くの河川の上流は山の中にあり、計測器は設置できても、電源を持ってくるのが難しかったり、情報を送るための通信設備がなかったりすることが多い。

だからデータ収集は追いつかず、対応はいつも後手後手になる。小さな水門の開閉は、近隣住民等が経験に基づき操作している自治体もあり、それらの操作がどこか別の地域の氾濫を招くことも少なくない。

ただでさえ地球温暖化による異常気象で、集中豪雨も多くなっている最近、次世代の水害予測システムをつくることは、日本にとって防災上の大きな課題なのである。

そんな中で2015年、岡山大学の比江島慎二教授が、ハイドロヴィーナスを開発し、新たな会社を設立する。

この機器は、川や水路に設置することで、データ(流速や水位)を収集し、そのデータを送信することができる。しかも、発電する機能を備えているため、大きな外部電源を必要としないことも大きな特徴だ。

ハイドロヴィーナスを使えば、山の中の渓流だろうが、複雑な都市の水路だろうが、データを取れるのである。

しかもハイドロヴィーナスの立ち上げから参加していた上田剛慈氏(現・代表取締役)は、この膨大なデータをAIに読み込ませ、水害リスクの予測を行なうことも考えていた。

それならば水門の管理も、避難指示の発令も、より精密に、機能的に行なうことができる。これが普及すれば、日本の防災システムは大きく変わるだろう。

2021年に助成への申請を受け、PwC財団はその取り組みに伴走することに決めた。

「これで日本の防災システムが変わるかもしれない!」(塚田さん)

水害を防げる技術に助成する!

PwC財団の助成事業は、「単にお金を出して終わり」というものではない。

助成は採択決定時点で1000万円を当事者に交付するが、1年間はPwC財団がプログラムオフィサーを配し、目標が確実に実現できるよう、事業者と二人三脚で課題に向き合う。

当時、立ち上がったばかりのPwC財団は、「人間拡張」と「地方医療」に続く、助成事業を模索しているところだった。

そんな中、水・インフラ・公共事業を専門領域として担当していた塚田さんに、「PwC財団の新しい助成事業に向いているのでは?」と話が持ちかけられた。

そして彼女がプログラムオフィサーの候補に挙がったことによって、PwC財団は環境分野に対する公募を決めた。目的は、「防災」という日本の大きな課題に、イノベーションを起こせるような取り組みや技術に助成することだ。

「センシング(センサー設置による現場データ計測)やAI技術などを活用し、地域特有の災害発生モデルの構築により、災害発生時の人的被害を軽減することで、より安全に安心して暮らせる社会を目指すこと」

塚田さんは、そのように新しい公募のテーマを決める。ここに申請してきた事業者が、ハイドロヴィーナス社だったのである。

マイナスからの挑戦! どうやってベンチャーを成功させるか?

株式会社ハイドロヴィーナスは、岡山大学の比江島慎二教授が開発した同名の機器をもとに、大学から独立したベンチャー企業。社長は、上田剛慈氏が勤めている。

彼らが掲げるミッションは、次のようなものだ。

・枯渇資源に頼らない持続可能な社会作りに貢献する

・里海エネルギーを活用して地域の活性化に貢献する

・身の回りの水の流れを、エネルギー源に変える

「里海」とは、日本列島を取り巻くすべての海のこと。山が豊かな水を蓄え、川を通して、恵みを海へ運ぶ。

我々の国は、まだまだ里海の資源を十分に生かしているとは言えない。

しかし掲げている広大な理想とは裏腹に、ハイドロヴィーナス社ではまだ、土台となる技術はある程度できているものの、実用化には以下のような数多のハードルが存在する状態だった。

・機体や部品をどこでつくり、どこで組み立てるか?

・AIによる予測プログラムは、誰がつくり、どのように行なうか?

・公募時に提案された実証場所のほか、より正確に精度や実用化に向けた検証を行なうために追加の実証場所が必要ではないか?

機械が完成し、データ分析ができるようになるだけでは、事業を開始するのにはまだ足りない。

日本の河川にハイドロヴィーナスを設置させてもらうには、各市町村の自治体に「この機械を使えば、これだけのことができますよ」という実績を示さねばならない。だから、実証実験は絶対にやらねばならない必須事項である。

助成の期間は1年。できれば台風シーズンになる夏までには、実証実験を済ませておきたい。それまでにハイドロヴィーナスが完成しているのは、大前提である。

厳しいスケジュールだが、日本を変える可能性のある大きな挑戦である。PwC財団から助成を受けることで、ハイドロヴィーナスの事業は大きく動き出した。

ついに実証にたどりついた新技術!

2021年11月に始まったハイドロヴィーナスの事業だが、進捗は必ずしも、順調とは言えなかった。

モジュール本体の製造や内部の発電機構、通信などどれも、小さな新しい会社の新しい仕組みを実現させるには課題が大きかった。

もはや、外部協力者に頼ることもできない。

結局、ハイドロヴィーナスはエンジニアでもあった上田社長が自らつくることになるが、世界的な半導体不足など、部品の調達に思わぬ時間を要したこともあり、予定は大幅に遅れる。4月にできる予定が、最終的には台風シーズン前ギリギリの、8月までかかることになった。

一方で「実証実験」のほうは、すでに協力してもらえる場所を確保し、スタンバイもできている状態だった。

それが冒頭でも紹介した香川用水である。

じつはハイドロヴィーナスの設置に関しては、すでに大学のある岡山市と、愛媛県の西条市が手を挙げてくれていた。ただ問題は、どちらも水害には苦労しているものの、河川についての既存データが存在していないことだった。

ハイドロヴィーナスが機能することを証明するには、取ったデータを実際のデータと照合することが条件になる。ところが日本の河川を見れば、前提として「実際のデータを取れている場所」が、そう多くない。

そこで塚田さんが思いついたのが、香川用水だった。ここになら、水量や流速のデータがある。

なんせその昔、データを自分自身が取っていたのである。前職で自身が担当していたのが、この香川用水の管理だった。

塚田さんは十数年ぶりに、水資源機構と連絡を取る。

幸い、当時の上司が幾多の転勤を経て偶然にも再び香川用水にいるタイミングだった。香川用水側でも水路管理の高度化やDXの活用に取り組んでいたこともあり、ここで実証実験が行なわれることになる。

ハイドロヴィーナスは8月中旬に香川用水に設置され、その後、西条市と岡山市にも設置されることになった。

そして10月には冒頭で紹介した、メディアを集めた実証実験も行なわれることとなった。

こうして水路や河川に設置したハイドロヴィーナスで、水位や流速の計測やデータ通信ができることが証明された。また、香川用水の過去のデータを活用したAI予測システムの初期段階を完成させ、1年間の助成期間を終えたのである。

次のチャレンジへ、ハイドロヴィーナスの新たな始動

香川用水でのデータ収集を経て、ハイドロヴィーナス社では、AIを使った予測シミュレーションもつくることができた。これは2022年8月当時で、日本では初めてになる、AIを使ったリアルタイムでの川の流量の予測システムとなる。

すでに他のシステムで管理している水資源機構ではすぐに実用化させる事は難しいものの、現在、愛媛県のデジタル実装加速化プロジェクト(通称、トライアングル愛媛)として採択されている西条市では、今後の水害予測にハイドロヴィーナスのシステムが生かせるであろう。

こうして様々な問題を解決しながら、1年間の助成期間が終わる。

その約半年後、PwC財団では同様のテーマをさらに進化させた内容で公募を行なった。選考を経て再び助成先に決定したハイドロヴィーナス社の申請事業が助成事業2023年度春期として始動した。

理由はさらにハイドロヴィーナスの精度を高め、これを四国を中心とした各地域に普及を図るためである。

その間にPwC財団の中でも、大きな変化が起こった。それはプログラムオフィサーとして関わってきた塚田さんが、「もっと主体的に水・環境の問題と関わりたい」ということで、PwC財団を離れたことだ。

そして新しくハイドロヴィーナス社のプログラムオフィサーとなったのは、環境コンサルタントとしての見識を持つ佐藤さんである。

「1年目のハイドロヴィーナスは、これができるか・できないかという、技術的な問題が中心になっていました。でも、これからは事業としてハイドロヴィーナスが自立できるかどうかが、いちばんの課題になります。」(佐藤さん)

そう言う佐藤さんは、以前公務員として、大気・水質・廃棄物など環境関連の行政事務や事業場への立入検査を行なってきた。事業者と会話する中で、「環境は守らなくてはならないものの、お金かかる」ことを痛切に感じてきた。

確かに防災や環境に関わる事業は、日本はもちろん、世界中の地域の安全や未来の生活を守るために、なくてはならない事業である。

しかし、これが「ビジネスとして収益を上げられるか」といえば、なかなかに難しい問題を抱えてしまう。

「一体、誰がお金を払うのか」と見回せば、一部の企業以外は、ほとんど相手が公共団体に限られてしまうのである。

世の中を守るため。人の命を守るため。携わる人々は、まったく「儲け」など考えてはいない。

しかし、誰からもお金をいただけなければ、せっかくの人を守れる技術が、日の目を見ずにお蔵入りしてしまうことだってありえるのだ。

その意味で未来の事業が定着するかどうか、イノベーションが起こるかどうかは、助成事業の成否に関わっていると言えるかもしれない。

「プログラムオフィサーとして事業に関与するのは助成期間の1年間のみです。助成期間終了後は事業を伴走支援できません。でも、「これで終わり」ではなく、助成期間終了後もどのように事業が存続していくかを見据えて、取り組んでいます。」(佐藤さん)

助成をする以上、あくまで当事者の1人として、その事業が世に根付くことを目指す。

PwC財団のチャレンジは、様々な分野で、これからも続いていくだろう。

関連記事