SDGsアワードをW受賞した松尾真希が学んだ「GRIT」(やり抜く力)

株式会社Frank PR 代表取締役 松尾真希 【前編】

エシカルやサステナブルといった言葉が広がり「持続可能なものづくり」が注目されるようになってきた一方で、それを自然なかたちで日常の意識や行動に落とし込めている人はまだ多くはない。

バングラデシュの貧困のなかで暮らす人々と出会い、「支援」ではなく「ビジネス」で課題解決する道を選び、外務省ジャパンSDGsアワード(2023年)と環境省グッドライフアワード(2021年)をW受賞した松尾真希さん。

長崎に生まれ、外の世界に憧れた子供時代。ハワイ大学で都市・地域計画を学び、自然環境を守る意志と文化を実体験してきた彼女。SDGsの前身のMDGsの考え方に触れたことが、革製品『Raffaello(ラファエロ)』のサスティナブルなブランド作りのきっかけとなる。前編、後編の2回シリーズで、松尾さんのSDGsの考え方について聞いた。

周りが幼稚に見えた “嫌なガキ”

――どんな子ども時代でしたか?

松尾:そうですね、長崎生まれなんですけど、長崎って、今で言うとけっこう多様性のある場所で。中国の移民の方とかもいて、そういう環境で育っていたんです。私は、東京や海外を夢見るような子どもだったので、学校の友達といるのはあんまり好きじゃなかったんです。だから、ずっと本を読んでいました。

――少し、ませた子供ですね。

松尾:10歳上の兄がいて、その兄と話すのが本当に一番楽しかったんですよ。学校の友達は、兄に比べると子どもだな、なんかみんな幼稚だなって。嫌なガキですよね(笑)。「なんでそんなことが楽しいのかな」って思っていたんです。

それで「人って何だろう?」って兄に相談したら、「本を読んで、作者の人と友達になった気分になればいいよ」って、ちょっと変わったアドバイスをされました。

――お兄さん、凄い英才教育ですね(笑)。

松尾:そうですね。そういう感じで、いろんな人の考えとか、今この長崎っていう西の端にいる人たち以外の広い視野を持った人たちの本を読んで、「あそこにいたらどんな感じなのかな」とか妄想して楽しんでいました。

――その頃、将来の夢はありましたか?

松尾:夢は、とにかく海外に住みたいって思っていましたね。音楽も好きで、ビートルズが好きだったんです。だから、ぜひリバプール行ってみたいな、マンチェスターとかに住んでみたいなって思ってました。イギリスのテディベアとかあるじゃないですか。パディントンっていうキャラクターがいるんですけど、あのパディントンの絵本を読んで夢を見ているような、そんな子どもでしたね。

――そうすると、夢がかなっていますね。

松尾:うん、そうですね。今話しながら思ったんですけど、結構、夢がかなったんだなって。その、「何かの職業になりたい」っていうのは正直ちょっとわからなかったんですけど、とにかく海外に行きたい、いろんな場所に行きたいって思っていて。『世界ふしぎ発見!』みたいな、ああいうのもすごく体験してみたいなってずっと夢を見ていました。

兄と英語教師がメンター

――高校時代は?

松尾:すごく伝統的な女子校に通っていたんですけど、実はその学校にしか受からなかったというか、まあ、そこに入ってしまったんです。で、何かを頑張るみたいに言うと、すごく嫌われる雰囲気があったんですよ。私は不本意な学校に入っちゃったから「絶対行きたい大学に行く」って、周りに宣言しちゃったんです。

それで、「ちゃんと大学に行かないと、自分のことを一生ダメ人間だと思っちゃいそうだから、頑張る」っていう話をしたんですよね。すごく仲がいいと思っていた子たちに話したんですけど、みんなスッ……と「あいつやべえ」みたいな感じで引いていって(笑)。だから、学校の先生が友達みたいな感じでした。

――その後は?

松尾:本が好きだったからなのか分からないんですけど、文学部に入りました。早稲田の第二文学部(現在は、文化構想学部と文学部に再編)に入ったのには理由があって、誰も信じてくれないんですけど、私、高校生のときにすごく体が弱かったんですよ。過敏性腸症候群のような症状で、いつもお腹が痛くて。強いストレスにさらされていたせいか、学校にも行けなくなってしまって。それで、通院の関係もあって昼に通うのは厳しいから、夜間の大学に行こうかなって思って、第二文学部を選んだんです。でも、早稲田に入ったら、急に治ったんですよ。

――早稲田二文はどうでした?

松尾:楽しかったですねえ。実は、うちの兄に「早稲田に行け」って勧められたんです。兄は、当時のメンターみたいな存在でした。あと、高校のときにすごくお世話になった英語の先生がいて。私、英語がすごく好きだったから、そのときは東京外国語大学に行きたいって思ってたんです。でも先生に相談したら、「松尾さんは総合大学のほうが向いていると思います」って言われて。

「いろんな多様な人と出会うことで成長するタイプだから、“語学オタク”みたいな人たちの中にいるよりも、そうじゃないところのほうがいい」って、はっきり言われたんです。今思えば、すごく正しいアドバイスだったなって思います。私自身、「英語を極めたい」というよりは、「英語を通して世界を知りたい」という気持ちの方が強かったんです。

その先生も、実は外交官試験に落ちて高校の英語教師になった方で、すごく視野の広い人だったんですよ。毎週土曜日に2時間くらい、個人的に勉強を見てくれていて。自分のことをよくわかってくれてる人だなって、性格的な部分も含めて思っていました。

――大学には、どんな人たちがいましたか?

松尾:そうですね。変わった人しかいなかったですね(笑)。普通の人が本当に少なくて。現役で入ってくる子もほとんどいなかったですし、当時としても珍しかったんですけど、中高年の方が勉強しに来ていたりとか。そういう人たちと普通に一緒に試験を受けて学んでいたんです。

そういう人たちと話すと、すごく勉強になるんですよ。「私はこんなに小さいことで悩んでたんだな」って思えて。急速に元気になって親もびっくりしてました。

「コロコロ」が教えてくれた大人の仕事

――大学時代、コロコロコミック編集部で働いていたそうですね?

松尾:はい。大学2年生からです。1年生のときは病院に行ったり行かなかったりしていて、体調がまだ不安定だったんですよね。さらに、大学1年の冬に父が亡くなったんです。体調が悪いと言っていたんですが、本当にあっという間で半年くらいで亡くなってしまって。うちは母がすごく小柄で、可愛らしい感じの人なんですけど「この人ひとりで家計を支えるのは無理なんじゃないか」って、家族で話しました。

私が中学からずっと信頼している友人がいて。その友人に「どうしよう、学費払えないかも」って相談したら「社会を知るって面白いから、大学生がやるバイトじゃないようなところに入ってみたら?」って言ってくれたんです。

――それで小学館に?

松尾:そうなんです。その友人に小学館の募集を紹介してもらいました。面談で出会った福本さんという方が「女の子だけど根性ありそうだから、コロコロもいけると思った」と言ってくれて、大学2年生から働き始めました。

――当時のコロコロはどんな作品があったんですか?

松尾:ちょうどポケモンが出たぐらいの時期でした。最初はゲームで、アニメがこれから始まりますよ、という頃です。ポケモンもまだベンチャーっぽい感じで、本当に新しい時代が始まろうとしている頃でした。コロコロの編集部には、ビックリマンチョコ、ゲームセンター嵐、おぼっちゃまくん、ポケモン……そういう伝説的な作品を手がけた方々がいて。今思えば、すごい方たちと仕事をしていたんだなって思います。

――大学生のバイトとしては、相当良い経験ですね。

松尾:はい、あれは本当に自分にとってすごく良い経験でした。プロの仕事に触れられたのは、本当に貴重だったなと。小学館に入ること自体が難しくて、さらに「コロコロに行きたい」って言ってくる人は多いんですけど、選ばれる人は本当に少なくて。編集部は9人か11人くらいで回していたので、精鋭のチームでした。

――どんな影響を受けましたか?

松尾:2つ影響を受けたことがあります。1つ目は「優先度を決める」ことです。発売日は10日なんですが、毎週水曜日が編集会議で。その週、私は仕事がすごく忙しくて、会議の前に終わらせるべきアンケートの集計が終わらなかったんです。

そしたら、20歳そこそこの私が、5人ぐらいの男性に囲まれて、ものすごく怒られて。「お前は俺たちの時間を台無しにした」って本当に詰められました。その時は「そんなにダメなことだったの?」って思っていたんですけど、みなさんがやってきた仕事の結果がアンケートで分かるわけじゃないですか。だから、みんな、合格発表を待つような気持ちでいたんですよね。次の号だけじゃなくて、4ヶ月後の企画にもつながっていく、本当に大事なデータだったんです。だから「何を優先すべきか」っていうことを、あのとき怒られたことで強く意識するようになりました。

――2つ目は?

松尾:2つ目は「理想を大きく描く」ことの大切さです。伝説の副編集長だった久保さんという方がいて、その久保さんがポケモンは「ハリウッド映画になるくらいのポテンシャルがある」って言ってたんですよ。もう20年以上前の話です。

そのときは「何言ってるの?」って、みんな言っていたんですけど、久保さんは本当に諦めなかったんです。任天堂さんを説得して、海外展開を決めたのも久保さんでした。ヒット作を4つも5つも持ってるのにそれに安住せず、さらに先を目指して動き続ける人ってすごいなと思いました。「攻め続ける人」って、こういう人なんだなって学びましたね。

ハワイで学んだ「GRIT」(やり抜く力)

――卒業後は、どうされましたか?

松尾:コロコロコミックにはずっといたかったんですけど、やっぱり「女の子ではダメだな」っていう思いもあったんです。もちろん社員になるハードルもありますけど、男子小学生の感性が分からないってことは、無理だなって思って。

――そこでハワイ留学を決めたんですね?

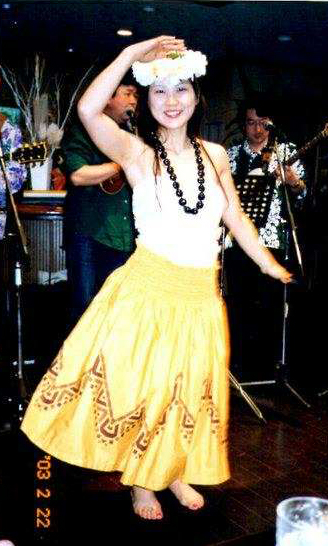

松尾:そうです。当時忙しくて、お金を使う暇もなかったので、けっこう貯まっていたんですよね。それで、ちょうどその頃ずっとフラダンスを勉強していたんです。

ちょうどディズニーのアニメ『リロ&スティッチ』が話題になっていて、「あ、ハワイ行ってみたいな」という気持ちはほんのりあって。ちょうどその時期に「ハワイに住んでる」っていう知り合いが一気に増えたんです。「なんとかなるかな」と思って、「じゃあ留学しようかな」って感じでした。

――ハワイでは何を勉強したんですか?

松尾:都市計画を学んでいました。もともとはハワイアンスタディーズの方に行きたいなと思っていたんですけど、なんかちょっと閉鎖的なんですよね。「本来のハワイの血を引き継いだ人たちじゃないと…」という、見えない壁があるような空気があって。

で、友達に相談したら「都市計画の方でも、ハワイの歴史を守りながら、どうやって開発していくかっていうようなクラスがあるよ」と言われたんです。それで「じゃあ、受けてみようかな」と思ったら、出願の締め切りが過ぎてたんですよ。

――締め切りを知ったのがそのタイミング(笑)。

松尾:「やばい、締め切り過ぎてる」と焦っていたら、受付のおばちゃんに「とりあえず教授と話してみな」と言われて。行ってみたら、ちょっと変わったイタリア人の教授がいて、私がフラダンスをやっていた話をしたら、すごく興味を持ってくれたんです。「成績もいいし、フラもできるんだね」と。

「ここに入りたいんです」と伝えたら、「この子は出願させていい」と先生が言ってくれて。「3日以内に推薦状を3通と、学びたいことをまとめたレポートを提出しなさい」と言われました。レポートは徹夜で書いて、推薦状は大変でしたけど、早稲田の先生にOB経由で頼んでもらったり、フラの大会で会った先生にお願いしたり。あとは、夏に授業を受けていた副学部長の先生に粘り強くお願いして「明日までに推薦状を書いてもらわないと、私の人生が変わっちゃうんです」と必死に説得して。最後に「ハワイ語でこれは何て言うか分かる?」と聞かれて、覚悟を試されたんですけど、ちゃんと答えたら「この子は本物だ」と思ってくれたのか、書いてくれました。

あと裏技で(笑)、おばちゃんが「たけのこの里」が好きって聞いてたので、3つ買って渡しました。「お願いします!」って。完全に買収ですよね(笑)。でも本当に、「なんとかなる」って思えた経験でした。

――なんとかなるものですね。

松尾:やっぱり、「いかに行動するか」ですね。アメリカではGRIT(グリット)*って言われている「やり続ける力」が成功の要因のひとつって言われていて、それは確かにその通りだと思います。

日本みたいに「もうダメ」って言ってシャットアウトされる感じではなくて、「じゃあ他に解決策はないか?」って考える。そういう粘り強さとか、制度を使って人を救うっていう視点にすごく影響を受けました。

*GRIT:目標に向かって粘り強く努力を続ける力のこと。心理学者であるアンジェラ・リー・ダックワース氏が提唱した。

MDGsとの出会い、 “意志の結晶”が自然を守る

――ハワイで、MDGs(SDGsの前身)を学ばれていたとか?

松尾:そうですね。授業の中の一環で、都市計画の中でサステナブル・ディベロップメント・ポリシーみたいな政策をつくる勉強があったんですよね。最初、「なんじゃこれ?」って思って。正直、知らなかったんですよ。恥ずかしながら。

でもまわりの人に聞くと、結構知っていて。特に途上国から来た人たちはよく知っていたんです。当時のイメージとしては、MDGs(ミレニアム開発目標)はどちらかというと“途上国向けのゴール”という印象が強かったんです。たとえば、インフラを整えましょうとか、飢餓をなくしましょうとか。ちょっとローカルな課題への目標が多かった。だから、そういう国の人たちのほうがよく知っていて、私が「知らなかった」と言うと、「それは日本が豊かだからだよ」って言われました。

――当時の日本では普及していなかった考え方ですね。

松尾:そうですね、2006年か2007年ぐらいだったので、私の今お世話になっている元厚労省の偉い方とか、公衆衛生の分野では話題になっていたこともありましたけど、当時はまだ限られていた印象です。

――ハワイではどのような考え方だったのですか?

松尾:ハワイの人たちの“自然へのアプローチ”がすごく好きで。たとえば、ハワイの海があまりにきれいなので「なんでこんなにきれいなの?」って友達に聞いたら、怒られて。「これは“意志の結晶”なんだよ」って言われたんです。みんなで「この大地を守ろう」っていうネイティブ・ハワイアンたちの気持ちがあるから、結果として海がきれいなんだって。

「きれいな海があるから、きれいなまま」なんじゃなくて、「未来の世代、ひ孫の代までこの自然を残していこう」っていう文化としての考え方があるからこそ、守られてるんだって。それを聞いたとき、「あ、そんなふうに考えたことなかったな」って本当に思いました。

――その考え方に、影響を受けた?

松尾:そうですね。もともと好きだったっていうのもあるんですけど、自然へのアプローチや、持続可能な発展の考え方とか、それがすごく相性がよくて。

「こういう考え方をもっと世界に広められるようになったら、すごく良いんじゃないかな」って思ったんですよね。それが、思いの原点だったのかもしれないです。

【後編に続く】

【松尾真希プロフィール】

株式会社FrankPR 代表取締役 兼 最高サステナビリティ責任者

ハワイ大学マノア校 都市・地域計画学修士課程修了。

2018年に株式会社FrankPRを設立。設立以前より、革製品ブランド「Raffaello」の立ち上げに携わり、企業の脱炭素経営支援やエシカル商品の開発・普及を牽引している。

スタートアップの女性経営者として、史上初めて「外務省ジャパンSDGsアワード(外務大臣賞)」および「環境省グッドライフアワード(環境と福祉賞)」を受賞。

関連記事