『おやこよりそいチャット』─AIと人による相談で“子育ての孤独”を防ぐ奈良市の実証実験

認定NPO法人フローレンス

みらいのつながりはぐくむ事業部 マネージャー 玉川孝大

社会課題のソリューション

家族の形も悩みも多様化するなか、妊娠期から子育て期までの悩みを「どこに相談したらいいかわからない」「誰にも話せない」という声が、静かに社会の隙間に埋もれてきた。

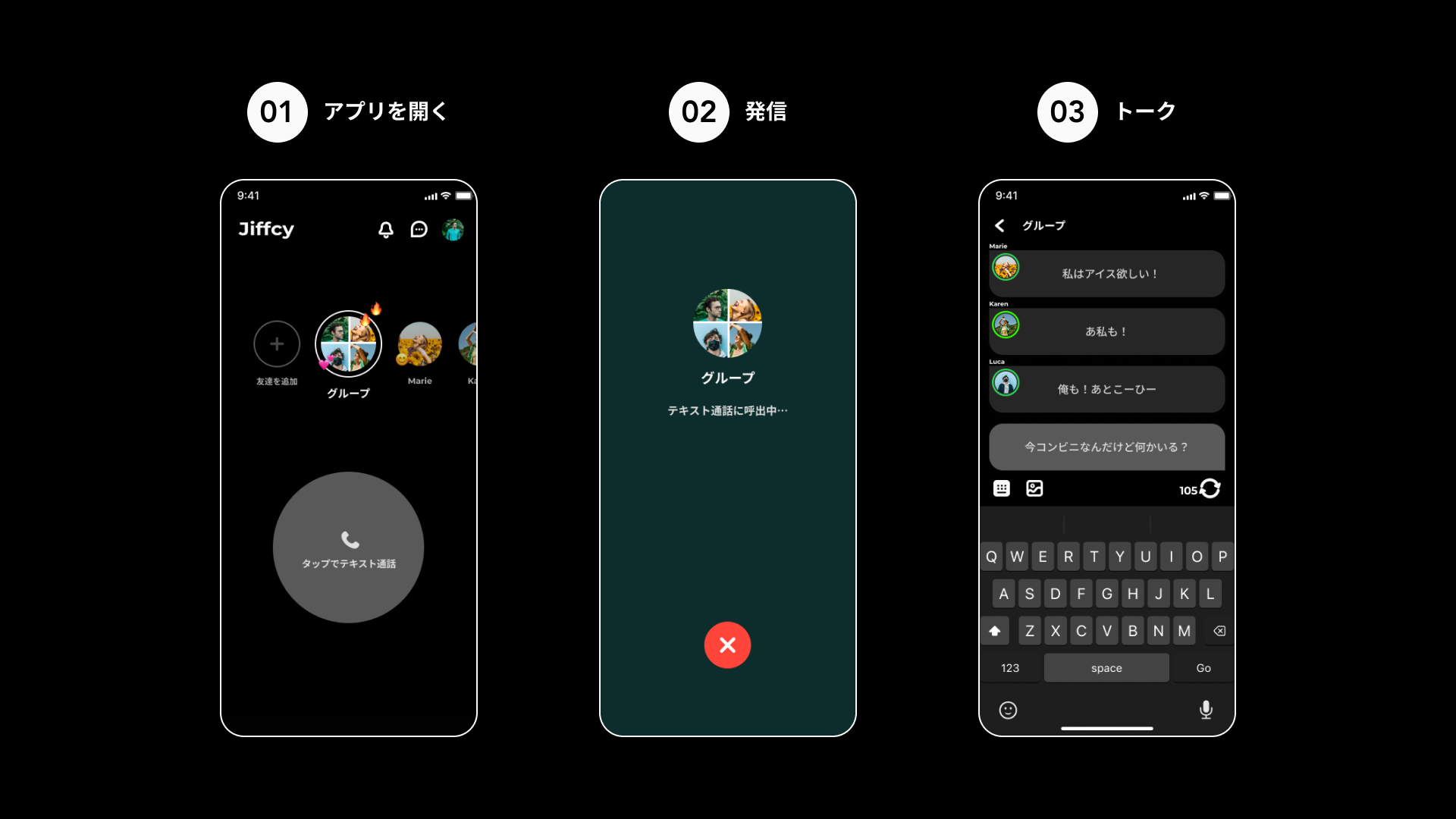

『おやこよりそいチャット』は、暮らしや子育ての悩みをLINEで24時間365日相談できるオンライン相談支援サービスだ。

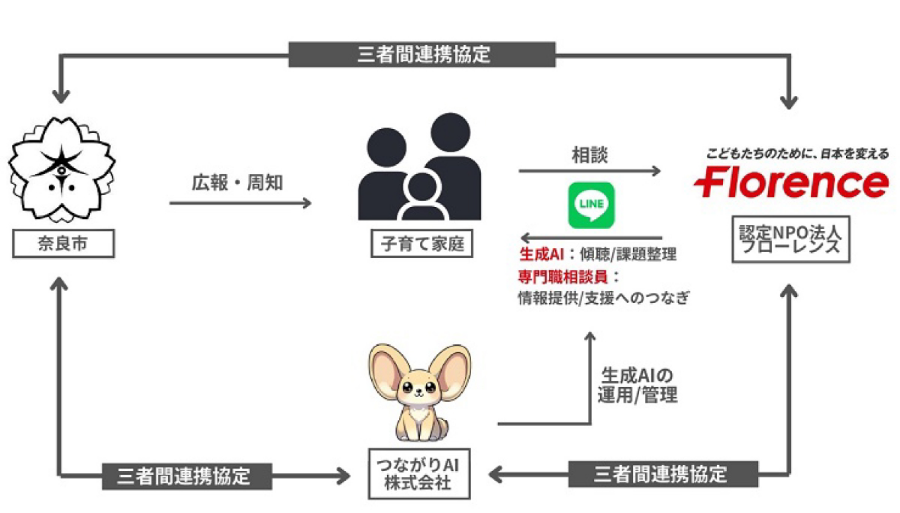

2025年5月、奈良市では、AIと有人相談員のハイブリッド子育て相談サービスの実証実験『おやこよりそいチャット奈良』を開始した。奈良市、認定NPO法人フローレンス、つながりAI株式会社が連携した実証実験だ。気軽に相談できる機会を提供することで、奈良市在住の子育て世帯の孤立を防ぐことを目指す。

2022年の立ち上げ期からおやこよりそいチャットの事業推進に携わってきた玉川孝大氏に、取り組みの背景や現状について聞いた。

どこにも相談できず、孤立していく親たち

――なぜ『おやこよりそいチャット』を立ち上げたのでしょうか?

玉川:2020年に、神戸市さんとご一緒し、子育て家庭に対してこども宅食と組み合わせてチャット相談を実践するモデルを始めたのが最初です。2022年には、神戸市以外の全国の方にも届けたいという思いで、全国の子育て家庭を対象に『おやこよりそいチャット』の提供を始めました。

立ち上げにあたって、色々な課題感がありましたが、シンプルに言うと「本当に支援が必要な人ほど支援にたどり着けない」ということでした。

それまでも私たちは『こども宅食』として、子育て家庭に食品を届けてきました。それは、単に、食品を届けるだけでなく、訪問しながら見守るという意味も込めた活動でした。

――『こども宅食』活動を通して、どのような気づきがありましたか?

玉川:生活が苦しくて子育てにも困っている方が、「どこに相談したらいいのか分からない」とか、「相談したことがあるけれど、別の部署に回された挙げ句、結局支援が受けられなかった」などの状況があることです。

また、仕事を掛け持ちしながら子育てをしている…すごく忙しい状況で困っている。「でも、自治体の相談窓口は平日の日中しか空いていない。」

こうした状況で、ずっと支援を受けないまま過ごしている方々が本当に沢山いて、こういう人たちが全国にたくさんいるんだなと感じていました。

デジタルを活用して“支援を届ける”

――そうした気づきからどのようにして『おやこよりそいチャット』につながったのですか?

玉川:必要な方に、どうやって支援を届けるべきかと悩み「デジタルを活用してみよう」と考えたのが、私たちの出発点です。

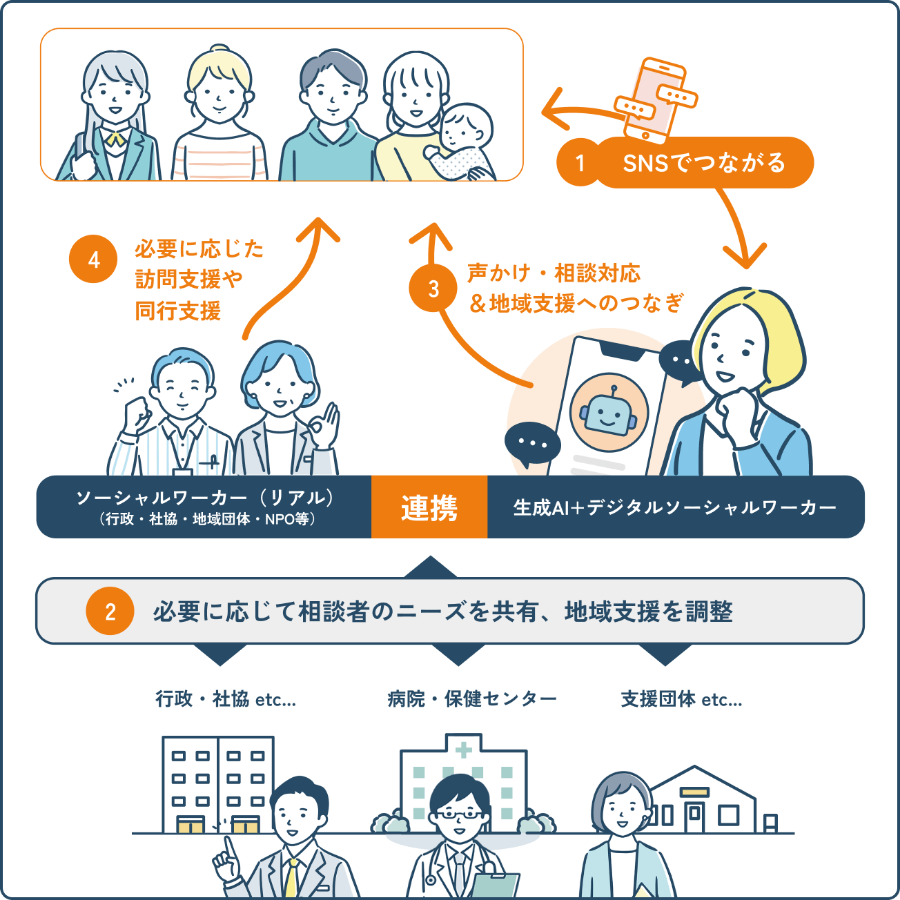

SNSやLINEなどで相談へのハードルを下げ、早期につながることができれば、そこから何に困っているのかを探って支援につなげていける。そう考えて『おやこよりそいチャット』を始めました。

――チャット相談ならではの特徴はありますか?

玉川:アナログの相談は平日の9時から17時の間しか受け付けていないことも多い、それ以外の時間は対応できません。私たちのLINE相談は、LINE自体が24時間365日オープンしているので「いつでも気軽に話しかけられる」ことが特徴です。夜間のメッセージ送信も可能で、実際に多くの相談が寄せられています。一日ずっとやり取りする方もいれば、一日一回だけのやりとりを2年間続けている方もいます。そういった“緩やかで継続的なつながり”を大事にしているんです。

そのように運用するなかで、全国でつながっている方は現在約1万5000人を超えています。

――相談にはどのような傾向があるのでしょうか?

玉川:いきなり重たい相談をしてくることは少ないです。最初は「漠然としんどい」「よく分からないけどつらい」といった曖昧な気持ちが寄せられます。

そうした気持ちを何日もかけて丁寧に傾聴して、受け止めていきます。そのやりとりのなかで、専門資格をもった相談員が課題の見立てをし「おそらくこういう状況ではないか」と丁寧に当たりをつけていく。そこから「本当にその通りでした」と利用者の方の課題が明らかになっていくんです。

「かわいいと思えない」…母親が語った本音

――チャットではどういった内容の相談があるのでしょうか?

玉川:チャットを通じた相談のなかでは、「自分の子どもがかわいいと思えないことがある」といった気持ちが打ち明けられることもあります。これは対面ではなかなか言いづらい内容です。

自治体の窓口に寄せられる「ショートステイを利用したい」「産後で眠れなくて大変」といった相談の背後には、実はそういう感情が含まれていることもあります。でも、それを窓口で言えるかというと、やはり難しい。

――確かに、対面ではなかなか口にしづらい感情ですね

玉川:そうなんです。でも、そういった感情が、実は困りごとの根本にあることも多いんです。だからこそ、私たちはその部分をしっかりと把握して、困りごととして設定していくことが大事だと思っています。

対面だと伝えづらい感情も、チャットだと敷居を下げられる。本音が出やすくなると思っています。

奈良市のAIと人の連携による支援

――奈良市で『おやこよりそいチャット奈良』を開始した背景を教えてください

玉川:奈良市さんは、自治体の相談窓口につながらない方々がいるという課題をお持ちでした。

そういった課題のもと『おやこよりそいチャット奈良』が開始しました。

――現在の相談件数や、チャットの利用状況について教えてください

玉川:AIと相談員の両方でのメッセージ総数は合計1528件(5月31日時点)になっています。

さらに周知を強化していく予定ですが、これまでの反響としてはとても良いと感じています。

もう少しデータが集まれば、分析や統計としての価値も高まってくると思います。

――実際に開始してからの成果はありますか?

玉川:まだ開始から間もない状況ですが、奈良市と連携しながら対応するケースも発生しています。

ご家庭からの同意を得た上で、チャット内での情報を奈良市側とも共有し、「今、感情が高ぶっている状態です」とか、「少し落ち込んでいるようなので注意が必要かもしれません」といったかたちで、状態の補足的な情報提供も行っています。

こうしたケースはすでにいくつかあり、当初の「支援につながっていない層にリーチしたい」という目的に対して、手応えを感じています。

「自分はダメな母親だ」…気持ちを吐き出せる場所の必要性

――AIはどのように活用されていますか

玉川:たとえばAIとのやりとりの中で「産後うつ」などのキーワードが出たら、ほぼタイムリーに私たちの方で察知できるようになっています。

AIからのアラートは毎日上がってきています。現在はアラートをあえて軽い段階から設定していて、「しんどい」「もう無理」といった言葉にも反応するようにしています。そのため数は多いですが、内容を見て緊急性を判断して対応しています。

――実際にあった相談事例のなかで、印象的だったケースはありますか?

玉川:産後間もないお母さんから、産後うつ気味ということで相談がありました。このお母さんは、リアルでつながっている人がいても、全てを相談できていない。孤独感や孤立感が消えない、という特徴がありました。

チャット相談を通じて「自分はダメな母親だ」といったメッセージが見られました。気持ちを吐き出す場所がないということが、一番の課題だったと思っています。

そこで、ご本人の同意を得て、奈良市の方にもこのような相談が寄せられているとお伝えし、市のほうでも連携して関与いただくようになりました。

――育児を支援するために必要なことは?

玉川:周りから聞くと些細な話に思えても、親御さんにとってはすごく大きな悩みになってしまうことがあります。ハードな悩みだけではなく、いわゆるライトな内容であっても、そこに相談先がないという状況は、やっぱり解決していかないといけない。

その積み重ねが、孤独を抱えたまま育児をして、しんどくなって──最悪の場合、虐待につながってしまうこともある。だからこそ、早い段階で誰かとつながって、「1人で育児をしない・させない」という状況をつくることが、予防として大事だと思っています。

――奈良市との取り組みは、今後どのような展開を想定されていますか?

玉川:奈良市さんも同じ課題感を持ってこの取り組みを一緒にやらせていただいていますので、解決策としてしっかり機能するということになれば、おそらく事業化なども検討してくださるのではないかと思っています。

求められているのは、“つながりの継続性”

――『おやこよりそいチャット』に相談された内容はどのようにして解決につながっていくのでしょうか?

玉川:私たちが『おやこよりそいチャット』を立ち上げたときは、「支援につながれば、比較的短期間で課題解決できるのではないか」と考えていました。

現実には子育てのフェーズは刻々と変わりますし、自治体の担当者が異動して、連携が難しくなるといった事態も起きてきます。そういったなかで、“一度つながったら終わり”ではなく、必要なときに何度でも立ち戻ってこられるような“つながりの継続性”がとても重要なのだと感じるようになりました。

地域に信頼できる相談先ができるのが理想ですが、現実にはそれが難しいこともあります。そんなときに、“帰ってこられる場所”として機能できるように、これからも体制を整えていきたいと思っています。

――実際に課題が解決された事例はありますか?

玉川:まず前提として、課題を完全に解決するという状態はなかなか訪れないと思っています。子育てというのは、フェーズが変わるごとにまた新たな課題が出てきます。たとえ経済的に余裕のある家庭であっても、困難は必ず伴います。

ですので、私たちが重視しているのは“課題を解決すること”ではなく、“その人に伴走していくこと”なんです。もちろん、個々の課題については「ここはクリアできた」と言えるようなケースもあります。寄り添いながらやり取りを続けていくなかで、複合的な困りごとが解消されたり、必要な支援につながることで緩和されたりすることがあります。

たとえば、「地域の団体がしっかり見てくれる」と分かれば、そこにつなぐ。すると、そこで安定した支援が継続できる。そういった意味では、部分的に課題を乗り越えたと言えるケースもあると思っています。

――子育てのなかで、課題は時間とともに変化していくということですね。

玉川:そうですね。たとえば神戸市での取り組みの初期には、「生活が苦しい」「お金がない」といった相談が多く寄せられていました。そうしたケースでは、『こども宅食』での支援につないだり、生活保護のケースワーカーさんと連携するなど、制度的な支援につなげる対応をしていました。

でも、数年経つと、当時中学生だったお子さんも高校生になっている。そうなると今度は、「進路が決まっていない」「成人が近づいているけど準備ができていない」といった新しい課題が出てくる。しかも、そのご家庭の経済状況は変わらず厳しいままということも多い。

そうしたなかで、子どもが不登校になってしまうといったケースもあります。すると今度は、「進路問題」や「学校との調整」が新たな支援対象になる。その際には、進路支援に専門性を持った団体と連携して、新たな伴走体制をつくる必要があるんです。

――妊娠期や乳児期は、短期間で課題が変化する傾向があると思いますが、どう対応しているのでしょうか?

玉川:まさに、妊娠から出産、乳児期にかけては本当に変化が激しい時期です。たとえば、お子さんが3ヶ月経つごとに新しい困りごとが出てきて、親御さんの悩みもその都度変わっていきます。この時期は、数ヶ月単位の“短いスパンでの伴走”が必要なんですね。

こうした変化に対応するためには、単発的な支援ではなく、継続してつながり続けられる仕組みが重要です。親御さんが「また相談してもいい」と思える関係性を築くことが、支援の出発点でもあり継続の鍵でもあると感じています。

「もう無理」となる前に、予防的な支援をどうつくるか

――自治体と連携して支援を行うなかで、自治体の体制についてはどう感じますか?

玉川:そうですね。私たちは複数の事業をチームで分担しており、現在はひとつの自治体につきチャット相談に対応しているのは5~6名ほどの体制です。自治体側の体制について正確には把握していませんが、聞いている範囲では、どこもかなり逼迫している状況だと理解しています。たとえば、児童虐待のような深刻な案件であっても、中程度なのか重篤なのかでトリアージ(優先順位づけ)して対応しているという話も聞いています。そうなると、予防段階の相談まではなかなか手が回らない状況になってしまいがちです。

――予防的な支援が行われないと、リスクが高まるのではないでしょうか?

玉川:おっしゃるとおりです。支援へのつながりが早ければリスクを低減できるのに、重篤化してからでないと支援につながらない。この構造が大きな課題だと思っています。

「もう無理」となる前に、予防的に関われる存在が必要です。ですが、それを実現するにはコストの問題が存在します。だからこそ、デジタルを活用した“緩やかにつながれる”相談体制が求められていると考えています。

――社会の構造についても変化がありますね

玉川:30〜40年前と比べて、地域のコミュニティ機能はかなり低下しています。おじいちゃん・おばあちゃんが近くに住んでいない、ひとり親家庭が増えている、あるいは離婚して実質的に“ひとり親状態”になっている──そういった家庭が少なくありません。

そうなると、どんどん孤立が進んでしまう。これは子育て家庭に限らず、社会全体の“孤独・孤立”という構造的な問題にもつながっていると考えています。

社会との接点がなくなって、自分のなかに閉じこもってしまう。子育て中にそうしたことが起こると、本当に危険な状態になってしまう。これが、私たちが今、もっとも大きな課題として感じている点です。

――社会や行政にはどのような変化が必要でしょうか?

玉川:私たちはこれまで、相談対応に「デジタルを活用しましょう」と行政に訴えてきました。当初はなかなか理解されにくかったですが、今ではデジタルを活用した相談体制が一定程度進んできたと感じています。

ただ、現状のSNS相談の多くは、“電話の代替手段”として使われているに過ぎません。なかなか繋がらなかったり、「今から30分間、行政の方と話してください」と言われたりすると、それはそれで心理的ハードルが高いですよね。

本当は、もっと断続的で、緩やかに関われるツールとして活用されるべきです。

そういった意味で、SNSを“予防的な伴走型支援”に活かすという発想への転換が、これからの行政には必要だと思います。

――AIなどのテクノロジーの活用についても聞かせてください

玉川:はい。中長期の伴走型支援は、行政にとって「コストがかかる」と思われがちです。でも、SNSを活用すれば比較的低コストで実現できます。

さらに、AIとの組み合わせによって、もっと効率的に、より多くの人にリーチすることも可能です。こうした認識が社会全体で共有されれば、伴走型支援が今以上に広まっていくのではないかと思っています。

政策をつくる人たちにもこの変化を共有し、「今必要なのは何か」という視点を持っていただけたらと思っています。

孤立しない子育てのために、社会はどう変われるか

――『おやこよりそいチャット』は社会にとってどんな役割を果たしていると感じますか?

玉川:そうですね。この国で“孤独に子育てさせない”ための役割なのかなと思っています。子どもの自殺率が増えてきているという話もありますし、孤立している状態というのは、気軽に誰にも相談できないということなんですよね。

そういう状態で、相談できないハードルが何かある。それが自分の心のなかのものなのか、物理的なものなのか、いろいろあると思うんですけど、それを乗り越えるには、できるだけハードルが低くて、気軽につながれて、話したいと思えるような存在がどれだけ身近にあるかが大事なんです。

――この事業を通して、今後の夢や想いはありますか?

玉川:まずは、事業の目的に掲げているとおり、“孤独な子育てをなくす”社会の実現に貢献していきたいです。

取り組むなかで強く思うのは、課題が、子育ての領域に収まりきらないということです。孤独や孤立といった問題は、社会全体の構造のなかで作り出されている部分も大きい。

まず私たちは子育ての領域で取り組みますが、私個人としては、社会全体の構造的な問題にも関心があります。この領域で得た知見や手法を、他の領域にもうまく活用させていけたらいいなと思っています。

【玉川孝大 プロフィール】

認定NPO法人フローレンス 「みらいのつながりはぐくむ事業部」マネージャー。

金融系エンジニアや映像制作会社での制作進行や管理職を経験したのち、社会変革に取り組みたいと認定NPO法人フローレンスに入職。

現在は『おやこよりそいチャット』事業を担当する「みらいのつながりはぐくむ事業部」マネージャーとして、自治体との連携や相談支援の体制づくりを推進している。

関連記事