西村成城(穴熊)がJiffcy(ジフシー)で世界を変える。声のない電話で描く“距離のない世界”

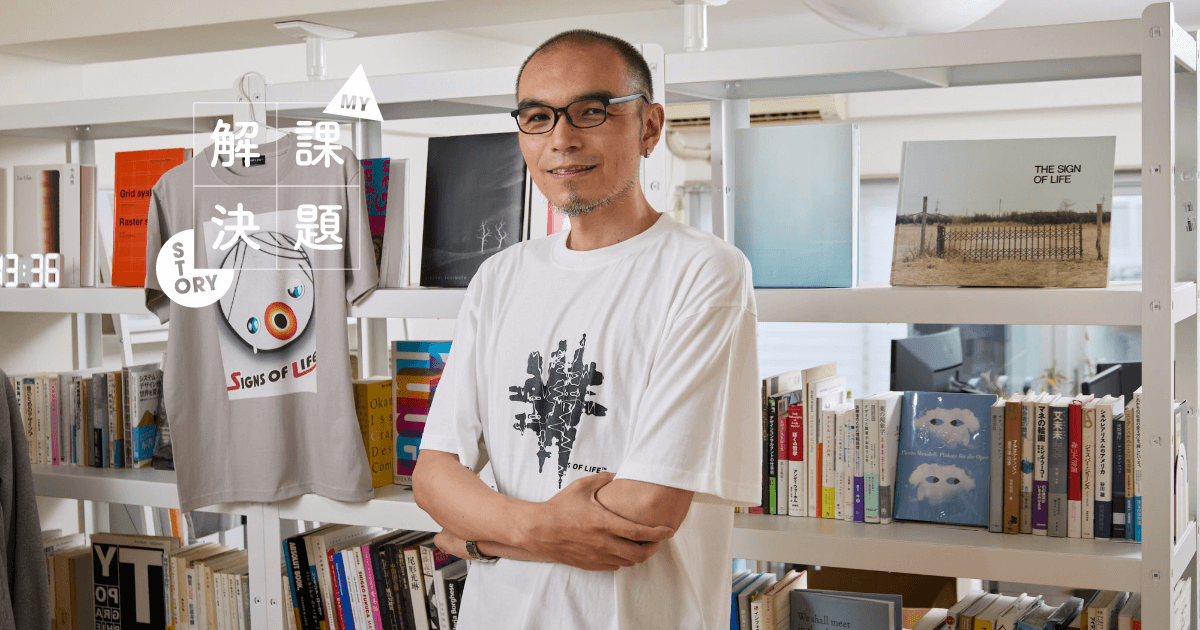

株式会社穴熊 代表取締役 西村成城(にしむら まさき)

課題解決キーワード:「まことに日に新たに、日々に新たに、また日に新たなり」(中国古典『大学』より)

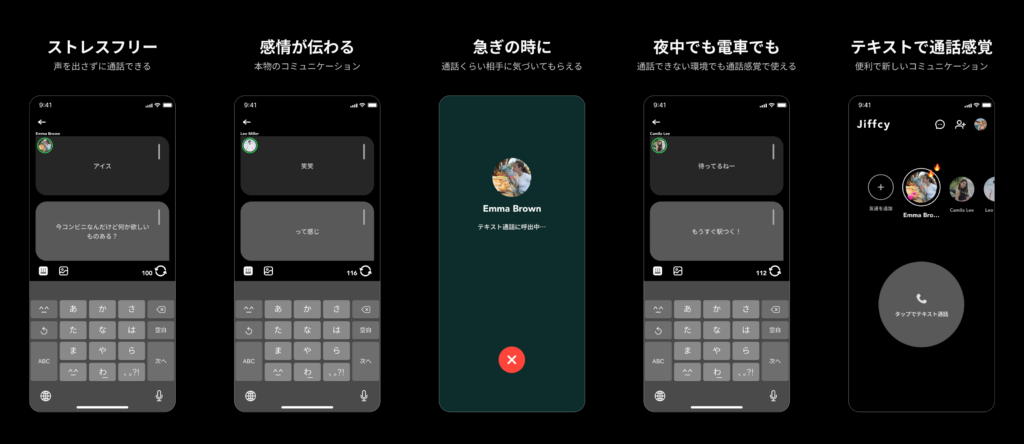

いま若年層を中心に急速に浸透しつつある、テキスト通話アプリ『Jiffcy』(ジフシー)の開発・販売を手がける株式会社穴熊。

代表を務める西村成城氏は、学生時代に独学でプログラミングを学び、2018年、大学在学中、22歳で同社を設立。以降、多くのサービスを開発し、ヒットアプリの経験も積み重ねてきた。一方で、コロナ禍で経験した孤独感から、“コミュニケーション”の社会課題に目を向けるようになったという。

西村氏が考えるコミュニケーションの理想の姿、テキスト通話アプリ『Jiffcy』を通じて、どうアプローチしようとしているのかについて話を聞いた。「声のない電話」で実現を目指す“距離のない世界”とは、どのようなものか?

中学生まで冒険家をめざしていた

――どんな子供時代を過ごしたんですか?

西村:シンガポールとタイに小学校、中学校の9年間住んでいたんです。日本人村みたいなものもあったんですが、あえてそこには住まなかったので、世界にはいろんな人たちがいるんだなっていうのを学んだりしていました。

当時、『13歳のハローワーク』(著者:村上春樹 出版社:幻冬舎)を読んだんですが、すごくなりたい職業がないなって感じたんです。唯一興味が沸いたのが、冒険家でした。そのとき漠然と冒険家になろうって思ったんです。

――中学生で、冒険家を目指した?

西村:そうなんです。ただ、その後、いろいろ調べていくうちに、もう地球の大半は冒険され尽くされているという事実がわかって「駄目じゃん」みたいな感じになって。

その頃、祖父について色々と話を聞く機会があったのですが、その話が自分が体験したことがないような話だったり、聞いたことないような話だったんです。

なりたい職業が冒険家から起業家に

――お祖父様はどんな方だったんですか?

西村:祖父は、売上1,000億円規模の会社の経営者で、いま思うと、祖父に色々と影響を受けて、冒険家から起業家になりたいと思うようになっていったんだと思います。

起業の仲間を探して大学に入学

――その後、どのようにして起業家をめざしたんですか?

西村:大学には一緒に起業できる人間を探すために入ったので、最も学生数の多い大学を選びました。

――学生時代には、どのようなサービスを開発したんですか?

西村:最初に作ったのは、大学の授業の口コミサイトですね。アクセス数がすごくて。大学に行ったら自分の作ったサイトについて話してる人が、肌感で9割ほどいたくらいです。

サイトの閉鎖か?退学か?

――いきなり最初から大学の9割に影響を与えるって、すごいですよね。

西村:そうですね。でも、影響力が強すぎて、ある日学生課に呼び出されて「退学するか、口コミサイトを閉じるか選びなさい」みたいに言われたんです。

そのときは別に、人生賭けてそのサービスをやってるわけでもなかったのでサービスを止めたんですが、大学から帰って毎日数時間の作業で作っているお遊びみたいなものが、社会にダイレクトに影響を与えている。起業家としてのスタートダッシュとしては面白いことができたなとは思いました。

起業は順調なスタートを切ったものの…

――起業はいつだったのでしょうか?

西村:2016年、20歳で起業しました。大学行って就職しないって親からすると心配じゃないですか。就職せずに自分の会社をやることを許してもらう条件に「就職する以上に稼げるようになってたらいいよ」というのがありました。

――何人でスタートしたのですか?

西村:創業当初は3人ぐらいで運営していました。当時開発して、ヒットしたメモ帳アプリが400万インストールぐらいされていて、親からの条件もクリアできたので、就職せずに起業したっていう流れでした。

――順調なスタートですよね。

西村:そうですね。ただ、そのうちに、思いついたものを形にしていくだけの繰り返しということ自体に、面白みというか、満足感がなくなってきて、悩んでいました。

「人類の可能性の開放」を目指す

――どんな悩みだったのでしょうか?

西村:当時は、世界中の人が使うようなものを作るというところにたどり着くイメージが全くわかなくて。儲かる可能性は高いけど、世界中の人が使うイメージがつかないサービスをやっていても眠くなってしまうという。

“人類に貢献する”ことにしか、人生の面白さを見出せない自分に気が付きました。そこで、会社の目的も「人類の可能性を解放する」にしました。

――「人類の可能性の開放」とは?

西村:人類は、ずっと続いてきていますが、遺伝子の組み合わせが変わるだけじゃないかっていうふうに思った時期があったんです。

――リチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子」みたいな考え方ですね。

西村:そうですね。人間の営みの中で、ただ一つ残るものがあるとすれば、それが知識だなって思ったんです。現在の世代の残した知識を後の世代が、キャッチアップして学んでくれる。

知識の収集・蓄積・キャッチアップを効率化することが「人類の可能性の解放をすること」だというふうに考えています。

コロナ禍の孤独感から生まれたサービス

――テキスト通話アプリ『Jiffcy』(ジフシー)はどのようにして生まれたのですか?

西村:どのサービスを開発していても、眠くなっちゃったりとか。そもそもニーズがなかったりして、自信をなくしていました。

モチベーションが途切れて、同時にお金も途切れて、役員報酬も払えないようになり、その時にコロナが来て、全て失ったみたいな精神状態の時期がありました。

――最悪の精神状態でコロナを迎えた?

西村:すごく精神的にダメージを受けていた時期なので、付き合いの長い人と何か喋りたいっていうのはありつつ、電話で話すのは結構精神力が必要で。

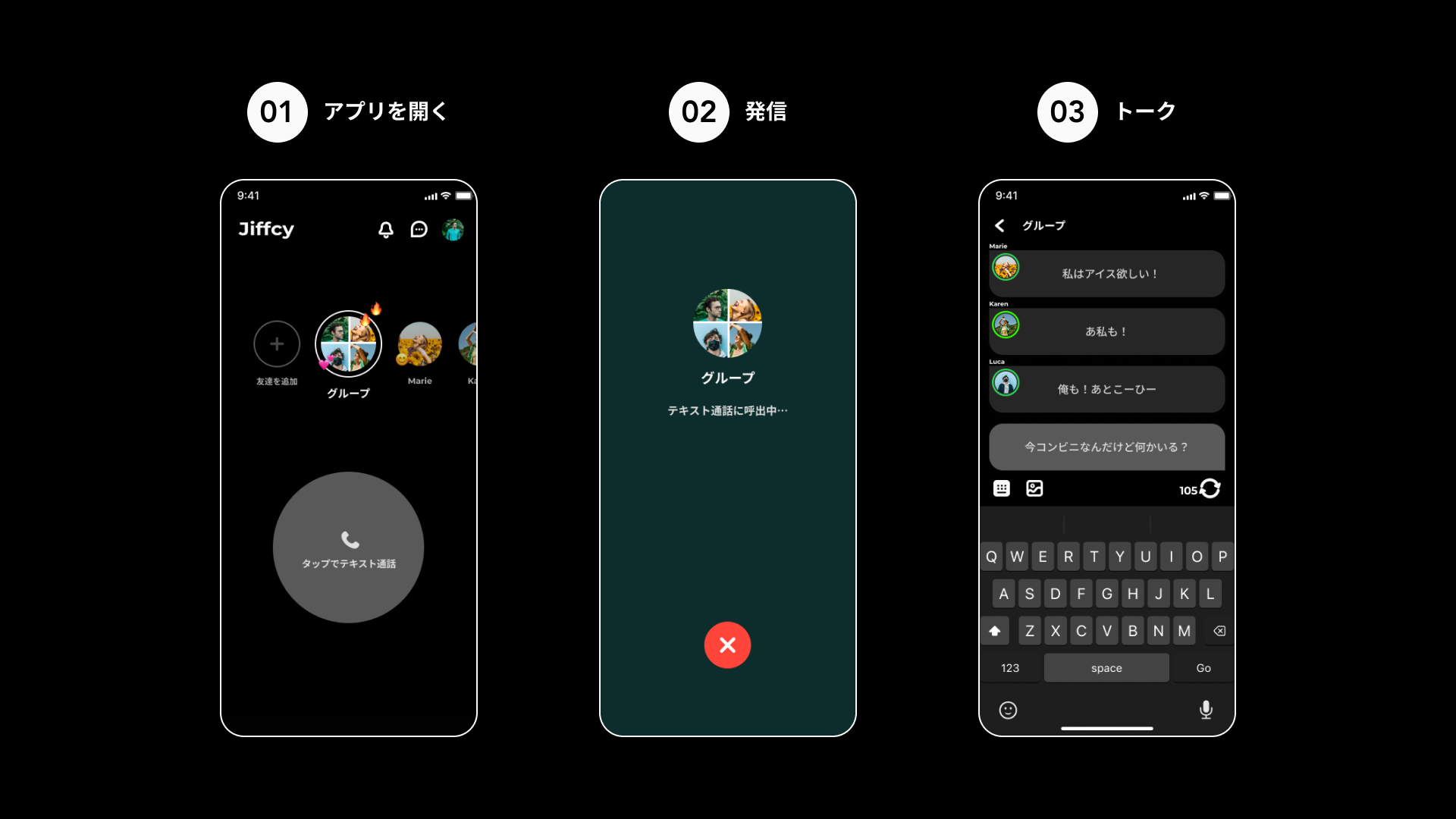

テキストでリアルタイムに電話のように自分が話したいときにちょうど暇な友人が出てきてくれて話せるようなものがあったらいいなと思ったんです。

――自分の孤独感が開発のベースになっているのですね。

西村:自分の欲しい機能でプロトタイプを作って使ってみたら、なんか全然LINEと違うみたいな感じになって。

LINEは「お互い好きなタイミングで返信できる」という前提ですが、Jiffcyでは「自分と相手が常にそこにいる」っていうLINEと真逆の前提を作っています。そうすると会話がすごく長続きしたんですね。

「声のない電話」Jiffcy(ジフシー)の可能性

――「自分と相手が常にそこにいる」前提はどのように作ったのでしょうか?

西村:会話自体はすごく盛り上がって、その体験はLINEと違って相手が常にそこにいる感じが作れたんです。

ただ、通知機能だけでは「常にそこにいる」という前提までは作れなかったので、電話の着信として呼び出すっていう機能をつけたんですね。そうしたら、ユーザーの方から「声を出さずに電話してる体験」と言われて。

――どの辺が「声のない電話」なんでしょうか?

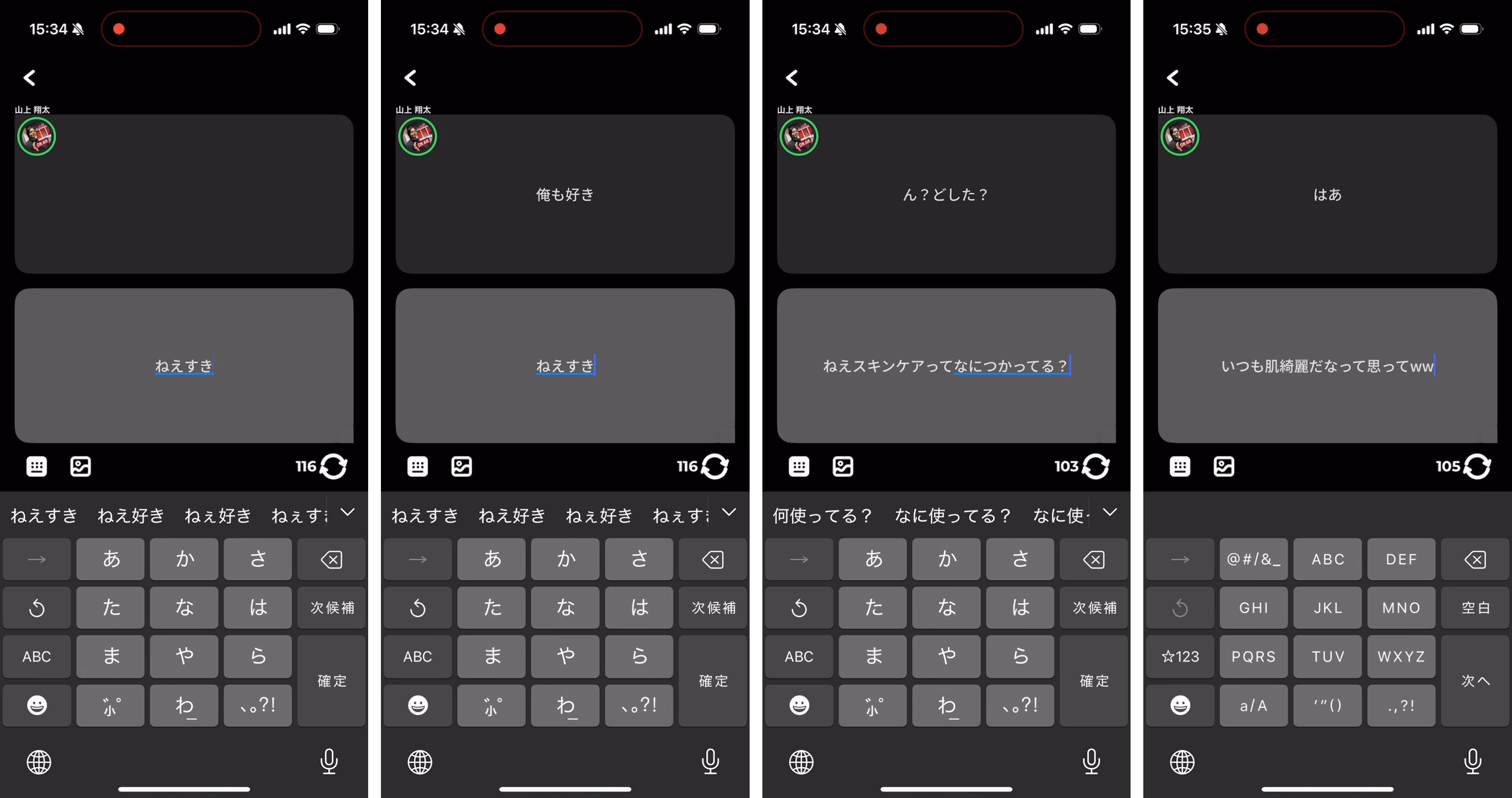

西村:例えばLINEとかって“間”っていう概念がないじゃないですか。工夫できるのって返信のタイミングと、あと文章の内容の二つしかない。

Jiffcyでは、入力スピードといった変数が入ってくるんですね。なので“間”が作られる。

「この相槌の打ち方ってちょっと変なこと言っちゃったかな」とか、「今のお話スルーされた」とか、そういうのが伝わります。

――新しいコミュニケーションのかたちが生まれたということですね。

西村:Jiffcyは「声を出さずに電話する」という全く新しい体験を作ったとわかったんです。声を出さなくていい電話があったらそっちの方が楽な場面もたくさんあるはず。

電話は、世界中の人が使っているので、このサービスも世界中の人が使うのでないかという可能性が見えてきました。

Z世代が求めるコミュニケーション

――実際に、Jiffcyを利用しているのは、どのようなユーザー層なのでしょうか?

西村:年齢層でいうと、18歳以下が半分ぐらいで、19〜29歳が4分の1、30歳以上が4分の1くらいですね。

――いわゆるZ世代が中心ですね。

西村:Z世代って、狭くて濃いコミュニケーションを求めていると思っています。例えば、仲の良い4人組の友達では、すごくコミュニケーション密度が高かったり、お互いのことは結構何でも知ってるような状態になる。

それが、ちょっと広がってクラスとなるとまったく話したことないような人たちも出てくるんです。

普段Z世代と関わっていて、コミュニケーションの濃淡がはっきりしてる世代だと感じています。よく、Z世代は電話が嫌いっていうのも言われますけど、仲がいい人との電話は別にいいんですよね。

Jiffcy(ジフシー)が変えるコミュニケーション

――Jiffcyはカップルなどの近い関係どうしの会話で盛り上がりそうです。

西村:そうなんです。よく「打ち間違えするのが嫌」だとか、「打つのが遅いからちょっと使うのは」という声とかもあったりするんですけど。リアルタイムでJiffcyをやっていると打ち間違えもコミュニケーションの一つです。

打つのが遅いのも、喋るのが遅いのと同じで、そういったところでも、実際の会話のような居心地の良さの空気が作られていると思います。

――高齢者の方々にも広がっているとか?

西村:上は60代くらいの方が使ってくれていて、しかも、継続率が高いです。

例えば、子供の40代の人や孫世代の10代の人などと一緒に使われています。実際、孫世代は、音声通話より、テキストコミュニケーションの方を好むことが多いですが、その中間的な落としどころみたいな使われ方がされています。

――ろうあ者の方も、Jiffcyを使われているそうですね?

西村:はい。割合としてはそこまで多いわけではないですが、ろうあ者の方々の間で知名度が上がっていると聞いています。Jiffcyを使うことで「電話をするってこういうことだったんだ」と初めて電話の体験をしたという声も聞きます。

――Jiffcyには、今後どのような機能が追加されていきますか?

西村:まずは、Android版のローンチです。また、グループのテキスト通話機能の追加を想定しています。

また、Jiffcyって使う人たちのコミュニティが濃いので、それに適した機能も必要です。連続でコミュニケーションしたら関係性が視覚的に強調される機能や、スタンプ機能などですね。

他に、音声通話とテキスト通話の切り替えとか、コミュニケーションにおいて当然あるべきという機能を追加していこうと考えています。

未来人の視点で見た「当たり前」をつくる

――西村さんは、コミュニケーションをどう変えていきたいですか?

西村:対面のコミュニケーションと遠隔のコミュニケーションで、同じような体験を生み出すっていうのが目指してるところです。

対面で会ってるから仲が良くなるとか、対面で会ってないから気まずかったりという物理的な距離による影響をなくしたいと考えます。

――「物理的距離の影響をなくす」とはどういうことですか?

西村:距離という概念自体が存在しないような未来人の視点から見たら、現在の我々の世界はすごく変だと感じるんじゃないかと考えています。

同じ場所にいるとすれ違いざまに挨拶したり、話が10分ぐらい盛り上がったりするけど、離れているとそうはいかない。物理的距離があっても同じようなコミュニケーションを取れるのが理想です。

距離という概念を超えて、偶発的にコミュニケーションが始まったりするようなツールに進化させたいと思っています。

【西村成城 プロフィール】

株式会社穴熊 代表取締役

日本大学経済学部卒業。

学生時代は親の仕事の関係で海外や日本各地で生活を送る。

2016年(当時19歳)から複数の事業を展開。

2018年に「人類の可能性を解放する」企業、株式会社穴熊を設立し、代表取締役に就任。

【西村成城のStoryを作った本】

『ファスト&スロー』 著者:ダニエル・カーネマン 出版社:ハヤカワ文庫

関連記事