【串田和美】再び途方に暮れて、小さな地下劇場で、歩き出す

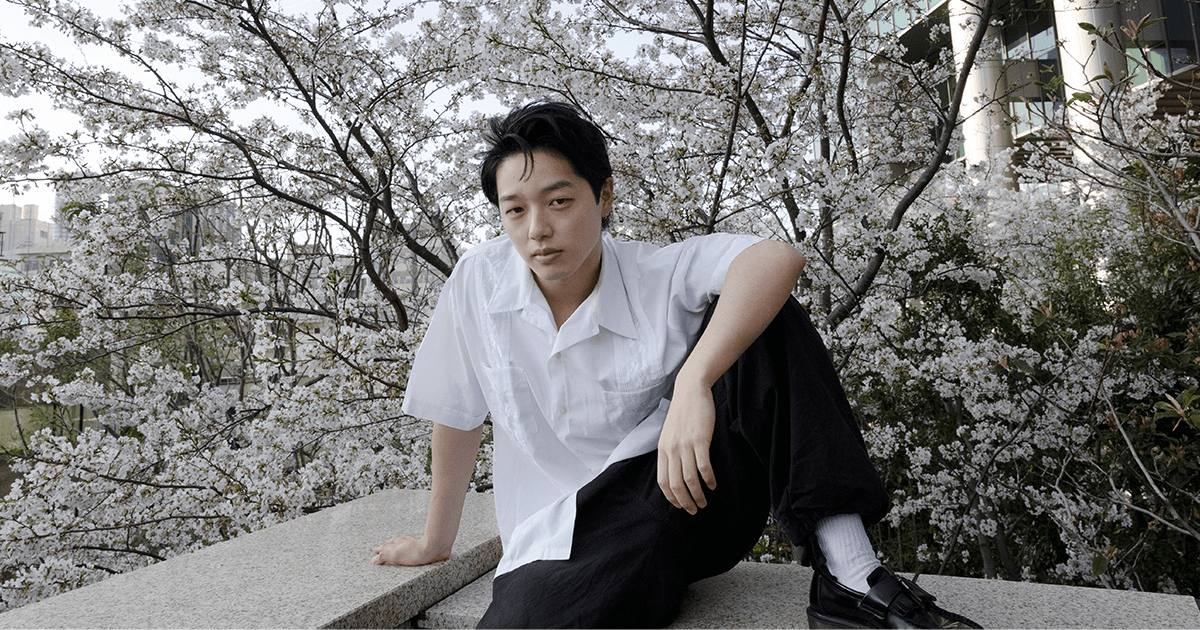

串田和美(俳優・演出家・舞台美術家)/聞き手・文 串田明緒(写真家・文筆家・企画コーディネート)

串田家のタテとヨコ <第1回>

息子がまだ10歳の頃、夫に久しぶりの休みができたので家族3人で沖縄旅行をした。ホテルに着いたのは夜だったが、中庭のプールがまだあいていたので、急いで水着に着替えて部屋を出た。プールはドーナツ型の流れるプールだった。スピーカーから流れる三線の調べと夜風に揺れる椰子の木によって私たちの南国気分は徐々に高揚していく。他には誰もいなかったので、私は息子とバシャバシャ水を掛け合ったり、歌を歌いながら泳いだ。流れるプールはその名の通り、何もしなくてもただ浮いているだけで進む。たまに流れに逆らっても、踏ん張る足を離せばすぐに巻き込まれる。それを何度も大げさに繰り返しながら何気なく「やっぱり流れに乗るほうが楽だね〜」と言うと、後ろから「そうかな」と低い声が聞こえた。振り返ると夫がひとり黙々と、流れに逆らいながら一歩一歩、足を掬われないように歩いていた。その後ろ姿は、なんだか聖人のように見えた。

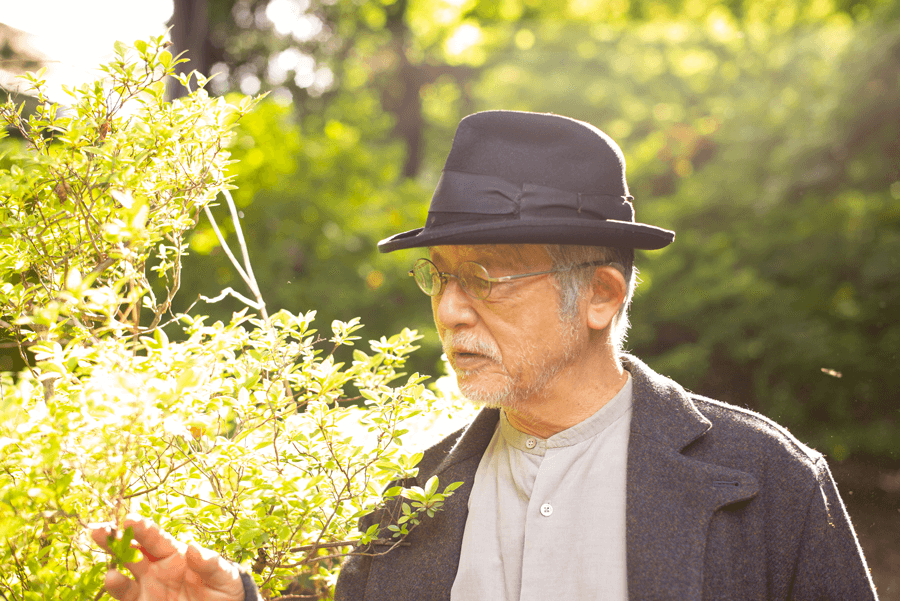

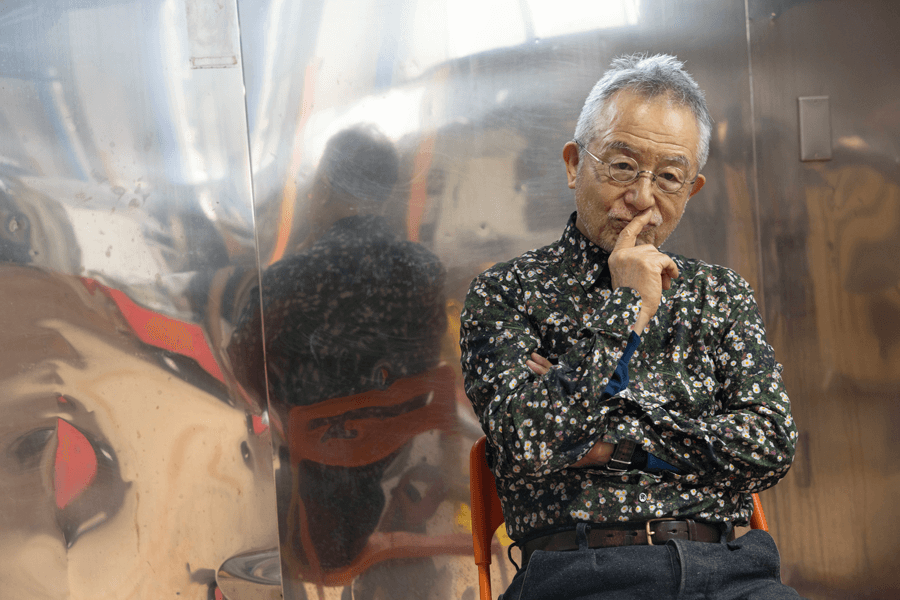

夫・串田和美の父は詩人、哲学者、随筆家、登山家である串田孫一。父の著書をしっかり読んだことも、あれこれ指図されたこともないというが、日常の何気ないふとした言動から強い影響を受けたのだという。

文学−演劇。それぞれの分野に関わらず、その根底にあるぶれない生きかたや哲学は、どのように生まれ、表現に生かされ、世代を超えて串田家のタテとヨコを紡いでいるのだろう。(明緒)

串田和美は、2023年3月31日に20年間務めた長野県松本市にある公共劇場の芸術監督を終え、久しぶりにフリーとなった。

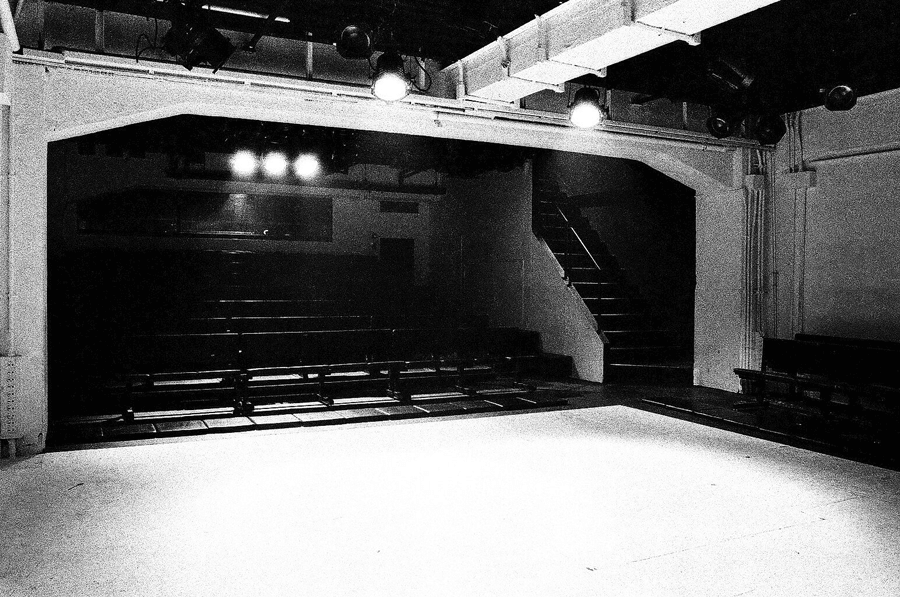

再スタートの第一歩に選んだのは、六本木の元アンダーグラウンド・シアター自由劇場。独り芝居「月夜のファウスト」(作・演出・出演:串田和美)と前芝居「注文の多い地下室」(構成・演出:串田和美、出演:真那胡敬二、串田十二夜)を、5月13日―21日に上演する。【公演情報】【Corich】

現在は音楽実験室・新世界としてライブハウス、入替制で23時から5時までは音楽バーとなっているが、かつてここは、1966年に串田が24歳の頃に同世代の仲間と結成した劇団・自由劇場(1975年オンシアター自由劇場と改名)が運営する地下劇場だった。

主宰の串田は1985年から東急Bunkamuraシアターコクーンの初代芸術監督を兼任しながらフランチャイズ劇団としながらも六本木のホームグランドは残していたが、1996年の任期満了と同時に30年間続けた劇団を解散、この地下劇場も閉じた。

あれから27年。現在80歳の串田は再び、自身の演劇活動の原点に立つ。

その日私はそこに立つ

私の演劇活動の原点 かつてあった小さな地下劇場

伝説のアンダーグラウンド・シアター自由劇場

あの日私が 途方にくれ やがて歩き出したあの地点

いつも私に演劇の極意をこっそり教えてくれた

ある時は私を担いで走ってくれた

あの地下劇場から音楽劇「上海バンスキング」や

「もっと泣いてよフラッパー」が生まれ

大勢の観客に支えられ 多くの俳優 演劇人が育った

今はライブハウス音楽実験室・新世界に姿を変え

けれども創作の気配はそのままに

私を待っていたような 懐かしいあの地下劇場に

もう一度立ってみようと思う

再び道を探して歩き出すために

2023年4月 串田和美

地方の公共施設劇場芸術監督を20年間務め終え、今思うこと

― 2003年4月から今年3月まで、まつもと市民芸術館の芸術監督を20年間務められました。

串田 うん、それまで経験したことのない色々な体験や発見がたくさんありました。

俳優学校を卒業して24歳で仲間たちと、自分たちの小さな劇場を持ったのですが、その頃は、全ての責任が自分たちだけの問題だった。経済面に関しても。

そして42歳の頃に東急Bunkamuraのシアターコクーンの初代芸術監督になってからは、背景にある企業の事情というものと無関係ではいられなくなった。もちろんそのことはある程度覚悟していたけど、バブル経済が終わり、理想的な文化事業がだんだんできなくなった。それでも他の大企業が劇場や美術館を閉めていく中で、Bunkamuraはたとえ一企業のものでも劇場を創ったからには、社会的責任がある。会社の都合だけで辞めるわけにはいかないと頑張ったんです。

でももちろん赤字を出し続けるわけにはいかないので、運営がどんどん商業主義的にならざるを得なくなった。僕はその頃に芸術監督を辞めて、30年活動した自分の劇団も解散しました。新しい演劇活動の仕方を模索しなければと思って。同時に巨大都市東京での演劇活動に限界を感じだし、漠然とですが地方都市での活動というものに可能性の予感を感じるようになったんです。

― 丁度その時期に松本から声がかかったのですね。

串田 そうです。60歳になった2003年に松本市から、新しくできる劇場の館長兼芸術監督の仕事が来たんですね。しかし、この“まつもと市民芸術館”という施設は市民の税金で成り立つ公共施設ですから、税金を払っている全ての市民やその家族に何らかのものが還元されなければならないはずなのです。つまりそこで表現される演劇は、市民全体の1〜2%ほどの人が観ることになるとしても、公共施設としての劇場が何故必要なのかを考えなければならない。それが芸術監督の最も大切な仕事なのだと思った。

経済の事情だけで考えるのではなく、もっと大きな単位で捉えていかなければならない芸術と呼ばれるもののあり方、本質は何かということ。その日そこで行われる演劇表現というものが、そこに観に来れない人々、お年寄りや赤ん坊、もっと言えばまだ生まれていない100年先の人々のためのものでなければならない。同時に、100年先を見据えるということは、100年、200年昔の人々のためのものでもあるんです。

― 演劇を通した具体的な社会還元とは何でしょう。

串田 よく経済効果と言われるけれど、それは観光客が街にいくらお金を落としていったかとか、そういう数字的なことだけではなく、その街がどれだけ魅力的な雰囲気を発しているか、どんな豊かな心を持った人たちが暮らしているのか、そういう民度の高さが外からの人を惹きつけるのだと思う。

僕はお芝居を上演するたびにポスターのデザインにもこだわり、なるべくたくさん街中に貼るようにしました。演劇や音楽など芸術文化のポスターというものは、ただ入場者を増やすためのものだけではなく、そういうポスターが街中に貼ってあること自体の魅力を外から来た人たちが感じるのです。かつて東京にもポスター文化というものがありましたが、今の東京ではあらゆるものが氾濫しすぎて文化とは言えなくなっています。「幕があがる」という広報誌を出し続けたのもそのためです。

―シアターコクーン、まつもと市民芸術館と芸術監督を歴任されましたが、劇場の持つ役割は民間と公共では違いますか?

串田 全く違うと思う。民間企業の劇場の場合は他所の劇場よりもより多くの観客を自分の方に集めるとか、そこの看板としての芸術監督の顔みたいなものが大切になってくるのかもしれませんが、公共の劇場はその存在自体がその街の民度を高めるものでなければならないし、全市民に向かって開かれていなければならないと思う。

芸術監督というのは実に高度な専門職ですから、行政側もそのことをよく理解していないと、必ずボタンのかけ違いが出てきます。そして公共文化施設の真の役割を担っていける人材の育成や劇場運営の体制改革が急務だと思います。公共文化施設の存在はその自治体だけのものではなく、全国、さらには世界的にも影響を与えるものであるべきでしょう。

街と演劇

― 市民のための劇場を目指すのであれば、まずは演劇に関心を持ってもらうことが必要だったのではないでしょうか?

串田 もちろん演劇を創っている人間としては、より多くの人たちに自分の舞台作品を見て欲しいのは当たり前ですが、一方で社会の中には色々な感性を持った人や好みの違う人々が共存していることが大切だから、市民全員が劇場に足を運ぶ必要はない。でも演劇というものをまるで知らないとか、何となくの先入観で嫌いだと言っているのは、その人の人生にとってももったいないことだと思う。

それに演劇的感性というものは、何も劇場の中で行われる演劇作品を鑑賞することだけで培われるものではない。美術的感性は美術館に行って作品を鑑賞することだけで培われるものではなく、その人その人それぞれが、それぞれの生活の中で、例えばふと見上げた空の美しさとか、子供の寝顔のあどけなさなどから美の本質を知るように、日常の中にも演劇的要素はたくさんある。そのことにそれぞれの人が、それぞれの感性で気付くことが大切なのだと思う。その感性が他者の表現した演劇や音楽をもっと見てみたい、感じたいということにつながっていく。

だから、僕は“まつもと市民芸術館”の中だけに閉じこもらず、街のさまざまな場所で芝居をやった。今は使われていない保育園とか、美術館の中庭とか、広い空き地に仮設舞台を建てたり、河原やカフェの中でもやりました。市民の生活の中に自然に演劇や音楽があるようにしたかったんです。僕の子供の頃は面白いチンドン屋が街中を練り歩いたり、路地裏に紙芝居屋が来たり、お祭りでみんなが踊ったりしたでしょう?松本という街は今でもそうゆう要素が沢山あるのですぐに受け入れてくれたし、演劇が自分たちの生活の中に入り込んできてくれたと喜んでもらえました。それがまつもと街なか大道芸や《FESTA松本》につながっていったのです。

注釈:

[まつもと街なか大道芸]

ジャグリングやアクロバット、パントマイムなどが市内の路上で繰り広げられる。

串田の幼馴染・橋本隆雄が総合プロデューサー。

[FESTA松本]

2021年、22年に「祭りは困難な時にこそ平和を願い生きる勇気を求めて行われるもの」(総合ディレクター串田和美)とし、演劇を中心にダンス、音楽など多彩な公演を劇場や河原、商店街など街の各所で行った。

― 観客として観てもらうだけでなく、市民との協働作業も大切にしましたよね。

串田 そうですね。人に迷惑をかけてはいけないと言いますが、最後には嬉しくなる迷惑というものがあると思うんです。そういう意味では僕は市民の多くの方々にあえて無理難題をお願いしたりしましたね。さっき言ったポスターを貼ってもらったり、チラシを配布してもらったり、手に入りにくい小道具を探してもらったり、会場整理のボランティアの組織ができたりね。

そしてコクーン歌舞伎を一緒に立ち上げた十八代目中村勘三郎さんと企画した“信州まつもと大歌舞伎”には百人の市民キャストが舞台に上がり、それが恒例になってしまった。そして中村屋格子の半纏を着た何百人ものサポーターが毎回集まってくれた。それから歌舞伎と隔年で開催する『空中キャバレー』。これは演劇と音楽とサーカスが融合したキャバレースタイルの演目なんですが、指定席はなく、観客は場面によって移動したり、一緒に歌ったり踊ったりするんです。

そしてロビーのような空間には“マルシェ”という市民参加の様々な出店があったり、、、、

とにかくこういう演出は、松本以外では不可能なんじゃないかと思えるような名物的公演になりましたね。

― それは、まつもと市民芸術館の芸術監督になってから思いついたことなのですか?

串田 確かにそういう要素も多分にありますが、僕はもともと演劇というものは一方的に与え、与えられ、それをただ鑑賞、或いは解釈するようなものではなく、演者と観客が一体となってその演劇的時空を共有するものでありたいと願ってきたのだと思う。

それは六本木の小さな地下劇場で演っていた時も、シアターコクーンの芸術監督の時も様々な試みをしていたんです。たとえそれがシェイクスピアや鶴屋南北の作品であってもね。

― 松本独自の演劇文化が根付いたと思いますか?

串田 どうだろう?でも確かに同じ演目でも、それを東京でなく松本で観たいと思ってくれる人が市外、県外から大勢来てくださるようになった。それはとても嬉しいことであり、だからこそ芸術文化の民度の高い街として、これからも果たすべき責任があると思います。

きちんと途方に暮れた先にあるもの

― 2年前から、この時期に芸術監督の仕事が終わることを告げられていたそうですが、その頃からその先の、ビジョンとか計画は考えていたのですか?

串田 いや、あんまり。

― え?何か準備していなかったのですか?

串田 うーん、何もということはないかもしれないけど、2年で締めくくりの仕事をするのにものすごく大忙しで、それもいろいろな理由でなかなか進まなかったり、目の前の芝居にも集中しなくてはならないし。あ、でもその時になったら自分はどう考えるだろうな?ということはちょっと楽しみでした。そして想像以上にというか、案の定というか先に進むための駒は、すぐには見つからないことがわかった。

― 久しぶりにフリーとなり、なぜ最初の舞台に六本木の地下劇場を選んだのですか?

串田 ある日パッと頭に浮かんだんだよ。アッそうか、あそこから再スタート、良いねえってね。それから、何故そんなことを思いついたのだろうと考えた。それはきっとあの時のようにきちんと途方に暮れようということなんだろうなと。

あの時というのは、僕がいきなりたった独りになった50年前。僕は俳優学校を卒業した後、仲間たちと新しい劇団を立ち上げ、同時に西麻布のガラス屋さんのビルの地下を借りて、自分たちの劇場を創ったんだ。僕が24歳になった1966年。そこで活発に様々な芝居を創ってとても話題になったんだけど、それから7年ほどして、様々な理由で劇団員がバラバラになり、僕は独りきりになった。400万円の借金を抱えてね。

終わりが始まりとすれば、あれが人生1度目の大きな節目かな。で、何もやることないのに毎日その地下劇場に行ってね、ただ茫然と佇んでいた。まあ途方に暮れていたんだね。なんというのかなあ、ちゃんと途方に暮れると、なんか明るい気持ちになってくる。

― ええっ?明るい気持ちですか?

串田 うん。僕ね、中学生の時から山登りが好きになって、独りで山に行くようになったんだけど、単独行を好んだ父の孫一さんの影響でね。で、随分慎重に下調べをして出かけても夕暮れになって道に迷ってしまったり、土砂降りの雨にあって凍えそうになったり・・・。

そこでたった独りで途方に暮れるんだけど、そうなるとグジグジ悩んだってどうにもならない。とにかく自分の気分を明るく、聡明にしようとするんです。これは母の影響です。

そう、きちんと途方に暮れると、その先の希望、根拠なんかなくたってアイディアも湧いてくる。そう、だからもう一度、あの独りっきりになった地下の劇場に立ってみようと思い立ったというわけです。もちろん話題性のことも考えたけどね。フフフ、僕は興行師でもあるからね。「えー?あの六本木の“アンダーグラウンド・シアター自由劇場”がまだ残っていたのか?あそこで串田和美が27年ぶりに独り芝居を演るんだって!」

ピンチをチャンスに変える

―1972年に創立メンバーと別れてから、独りでどのように活動を開始したのですか。

串田 まずは舞台裏からステージ上の様子がわかるように、ひとりで壁に穴を開けていた。そしたらしばらく花屋でバイトをしていたデコ(吉田日出子の愛称)がひょっこり現れて、「自分はいっそ芝居をやめようとしていたけど、サム(若い頃の串田の愛称)はたったひとりで劇場でセメントを固めながら、次の芝居をするための準備をしていた。いつできるかもわからないのに。本当にひとりでやろうとしていた。ああ、この人こんなに芝居が好きなんだなあって思ったの。こんな人が一緒にやろうっていってくれるんだから、いらないっていわれるまでここにいようって思った」らしい。デコはそれから看板女優として欠かせない存在になっていった。

― 二人だけでずっとは芝居作れないですよね、どうやって他の役者を集めたのでしょうか。

串田 いろいろ。いっぺんにわっと劇団員として集まったわけじゃなくて、いろんな経緯で作品ごとに参加したり、曖昧に離れたりしているうちに、段々固定の俳優が決まってきたりした。笹野高史や柄本明、イッセー尾形、下條アトムとか。で、麻布アクターズジム(AG)を作って研究生をとった時に1期生で入ってきたのが岩松了、高田純次、ベンガル、綾田俊樹。2期生に大森博史、真那胡敬二。4期生に小日向文世、余貴美子とか大勢やってきた。

― 1975年には“オンシアター自由劇場”と改名して、作・演出や美術も手がけるようになり「もっと泣いてよフラッパー」や「上海バンスキング」が生まれました。

串田 それまでは役者しかやっていなかったんだけど、小道具作ったり、衣装デザインから何でもやるようになった。「他にやる人がいないから仕方なくやる」って思ったこと一度もない。そんなふうに考えたこともなかった。だって、山で遭難したら「俺は荷担ぎじゃないからそれは持たない」とか「リーダーじゃないから指示出さない」とか、役割のことなんて考えないでしょ?とにかく山に登らなくちゃ。

でも僕は本来は役者です。何か肩書きを一つと言われたら「役者」と答えます。演出をやらずに済むならその方がいいけどね。真那胡敬二もね、時々演出もしていたんだけど、「僕は孤独に弱いから、演出はやりたくない」って笑

― でも、演出家・串田和美もいないと困ります。コクーン歌舞伎が生まれないことになってしまう!

串田 ハハハ、そうかもね。僕は中村勘三郎さん(十八世)に出会わなかったら、歌舞伎の演出をやっていなかった。それに彼ら一座は、自由劇場の仲間みたいに実に様々な面で頼もしく「一緒に作っていく」感覚を共有できた。どんなに追い込まれても明日の幕を開けるためなら何でもやる、気が狂ったように芝居に執着する。それは自分の“理想の集団”と重なっていたんです。

考えるのを超えた“何か”が降りてくるのを待つ

―2度目の大きな節目は、コクーンの芸術監督を終えて劇団を解散、地下劇場も閉館した1996年ですね。

串田 そう。あの時も全部やめて、とりあえずロンドンに行った。ぼんやりしようと思ってたから、僕の演劇観ではそれほど興奮しない国を選んだ。ベルリンやパリは敢えて避けた。一人暮らしして料理もしたり、英語教室に通ったり、とにかくぼーっとしてみた。

あの時もちゃんと途方に暮れて、考えるのを超えた“何か”が降りて来るのを待とうとした。

だけど結局、向こうの俳優たちと知り合ってしまい、ワークショップしたり演出を頼まれたり。いつの間にか、なんか夢中になって演劇をやっちゃってた。1年ぐらいで帰国して、インターナショナル・キャスティングで「幽霊はここにいる」や、「セツアンの善人」「コーカサスの白墨の輪」(いずれも松たか子主演)を作った。「私たちはいろんなクセのある英語を聞いているよ。あなたの拙い英語もチャーミングだよ!」と向こうの人に言われたことから、外国人の役者に日本語の台本で台詞をしゃべってもらおうと思った。カタコトだからこそ醸し出せる、ある感じが演劇的だなと思って。

ロンドンでの放浪で久しぶりに新しい表現が出せたし、56歳で家庭を持ち息子も生まれた。思ってもみない展開だったから、そう来たかーっと思った。しっかりしなきゃって、1999年から日本大学芸術学部演劇学科の教授も引き受けました。

劇場への強いこだわり

―1966年アンダーグラウンド・シアター自由劇場(約80席)、1989年東急bunnkamuraシアターコクーン(747席)、2004年まつもと市民芸術館(主ホール1800席、小ホール288席)。自営・民間企業・公共(地方)と三つの劇場オープンに関わるという、めでたい柿男(こけらおとこ)と呼ばれています。

小さな劇場から大きな劇場へ。何か自分の中での変化はありましたか。

串田 よく聞かれるんだけど、「演劇すごろく」って、よくわからない。小さい劇場から大きいところで公演できるようになることが出世することらしいんだけど。劇場や公演規模の大小は僕のものづくりの中ではそれほど大きな問題じゃない。その時々にその場所で出来ること、面白くなることをやるだけ。小さい芝居を作るときでも大きな景色が自分の中にあって、それをどんな風に作り込むかを考えるのは楽しい。スペクタクルだって、ものすごく得意!実現するのは無茶だろうっていうような、壮大な画がいつも頭の中にある。

― 六本木の地下劇場が自分の演劇の原点、とおっしゃいます。

串田 この劇場が僕の師匠。天井の低い、舞台裏もないような汗臭い地下室から限りなく多くのことを教えてもらった。常識にとらわれない表現の工夫。観客との関係。今の自分を支えている演劇の本質の全てを学んだ。それに創作面だけじゃなくて、プロデュースや劇団員の育成、劇場運営の仕方も含めて、僕が初めて芸術監督の要素を学んだのは、この小さな地下劇場だったんだなと今になって思います。

コロナ禍で見つけた演劇の原風景

― 演目に独り芝居「月夜のファウスト」を選んだのは?

串田 コロナ禍で僕を支え続けてくれた作品だから。多くの劇場が休館に追い込まれて、それでもやろうとする仲間はほとんどいなくて、やりきれなくて自転車で松本市内をぐるぐる回ってあがたの森公園の小さな四阿(あずまや)で休憩していた。ちょうどベンチがハの字になっていて、そこに立ってみた時に、あ、ここでやれるなって。小さな舞台に思えたんだ。一回の定員は40人程度までにして、独りで3日間上演した。チラシもポスターもないけど、僕のSNS告知だけで集まってくださった。

立派な照明や音響も何もなくても、お客さんは独り語る僕の背後にある大きなセットを想像してくれる。芝居は本来、作り手と目の前にいるお客さんとで完成するもののはず。そして中世の吟遊詩人みたいに、やろうと思えば独りでも、何処でもできる。帽子をひっくり返した投げ銭の中には、万札もあればコイン、ねぎらいのお手紙やクッキーなんかも入っていた。ああこれは、“芝居の原風景”だと思った。独り芝居「月夜のファウスト」は、気づいたらこの3年間で全国22カ所39公演。各地で本当に色んな出会いがあって、旅する芝居になってきたなって思う。今年も六本木→松本(信毎メディアガーデン)→ルーマニア(シビウ国際演劇祭に参加)へと、場所によってバージョンを変えながら旅します。

― 舞台も演目も、まさに原点回帰の公演になりますね。80歳にして尚、新たな発見を求めようとするエネルギーは何処からくるのでしょうか。

串田 僕は空気を吸ってご飯を食べるように、演劇そのものをしながら生きるしか、生きかたを知らない。もうそのぐらい長い年月、演劇をし、演劇を通して社会と関わり、未来を見つめてきた。その感覚は、どうも周りにいた若い俳優たちと共有するのは難しいようだということもわかってきました。

― 前芝居「阿呆劇・注文の多い地下室」も面白そうですね。

串田 96年7月に、六本木の地下劇場を閉めるために笹野高史と“柿落とし”ならぬ“柿上げ”公演をした。お客さんにも劇場にもお礼がしたくてね。「ダム・ウェイター」という二人芝居で、殺し屋が地上からの司令を待っている間に起こる不条理劇はあそこにぴったりだった。そのオマージュも兼ねて、真那胡と十二夜に次々と奇妙な注文がやってくるようにしようと思って。

― 六本木の 1966年―2023年と、演劇を通して時を駆ける。

串田 96年に閉館してからは色んな店に変わったようだけど、「ここには創作の匂いが残っている」とミュージシャンたちが気に入って、音楽実験室・新世界になったらしい。ビルの大家さんの三保谷硝子店もまだ当時のまま営業している。息子さんが、「串田さんが自由劇場に戻ってきてくれて先代も喜んでいるでしょう」と言って、ポスターを六本木通りに面した店先にたくさん貼ってくれている。うれしいよね、僕も空間も、お互いに残っている。この東京でさ、奇跡かもね。

あとがき

串田和美との最初の出会いは、この柿上げ公演の千秋楽だった。カメラをぶら下げた大学生のわたしは、初めて演劇というものを観て、客席から夢中でシャッターを切っていた。

地下で繰り広げられる舞台が本当で、地上の風景がうそなんじゃないかと思ったあの日。

あれから27年が経ち、あの場所があって、まさか今串田が再びその舞台に立ち、24歳になった息子の十二夜が真那胡さんと前芝居に出演するとは想像もつかなかった!人生には時々とてつもなく演劇的なことが起こるものだと、甘やかな煙に包まれながら思う。

そう、あのときのように。 (明緒)

<串田家のタテとヨコ 第2回はコチラ>

[独り芝居『月夜のファウスト』作・演出・美術:串田和美/前芝居『阿呆劇・注文の多い地下室』(構成・演出:串田和美 出演:真那胡敬二 串田十二夜]

▷日程

5月13日(土) 19:00

5月14日(日) 14:00

5月15日(月) 14:00

5月16日(火) 休演日

5月17日(水) 14:00 / 19:00

5月18日(木) 14:00

5月19日(金) 14:00

5月20日(土) 13:00 / 18:00

5月21日(日) 14:00

[串田和美・スペシャルトークショウ]

5月14日(日) 17:30 ゲスト:笹野高史

▷場所

音楽実験室・新世界(元 アンダーグラウンド・シアター自由劇場)

〒106-0031 東京都港区西麻布1丁目8−4 三保谷ビル Tell:03-5772-6767

*6月9日、10日、11日は、松本の信毎メディアガーデンで上演します。

【串田 和美(くしだ・かずよし)のプロフィール】

俳優・演出家・舞台美術家

1966年、劇団・自由劇場(後にオンシアター自由劇場と改名)を結成。1985〜96年までBunkamuraシアターコクーン初代芸術監督を務め、コクーン歌舞伎やレパートリーシステムの導入で劇場運営の礎を築く。代表作に『上海バンスキング』『もっと泣いてよフラッパー』『夏祭浪花鑑』など。歌舞伎俳優の中村勘三郎と取り組んだ平成中村座での歌舞伎演出も多数。2003年4月〜2023年3月までまつもと市民芸術館芸術監督を務める(その後、総監督)。信州・まつもと大歌舞伎や、サーカスと音楽と演劇による『空中キャバレー』など市民を巻き込んだイベントで“街に溶け込む演劇” を根付かせてきた。2018年より信濃毎日新聞社松本本社・信毎メディアガーデン(伊東豊雄設計)の企画プロデューサー。

2006年芸術選奨文部科学大臣賞、2007年第14回読売演劇大賞最優秀演出賞受賞。2008年紫綬褒章、2013年旭日小綬章を受章。2015年、ルーマニア・シビウ国際演劇祭でシビウ・ ウォーク・ オブ・ フェイムを受賞。

【聞き手・文 串田 明緒(くしだ・あきお)のプロフィール】

写真家・文章家・企画コーディネート

出版社で撮影アシスタントのバイトをしていた在学中に『週刊朝日』の表紙モデルとなり、同時に篠山紀信が女子大生たちを撮る光景を撮影し文章にした。写真は独学でさまざまな形から学ぶ。パートナーである俳優・演出家・舞台美術家 串田和美の創作現場から、俳優やアーティストのポートレイト、歌舞伎、サーカスなどの作品を紡ぐ。詩人・哲学者・翻訳者・随筆家の串田孫一は義父にあたる。故郷近くに生息する雪の中の寒立馬を捉えた詩的な作品として「Talking with the Horses-naked winter-」がある。

舞台のメインビジュアルを多数手がけ、エッセイも綴る。著書に「拝啓 平成中村座様」「わたしの上海バンスキング」「Circus-目をあけて夢をみる」など。

国内外で個展開催。

2016年8月、イギリス・オックスフォード大学内 Pitt Rivers Museum に作品永久収蔵。