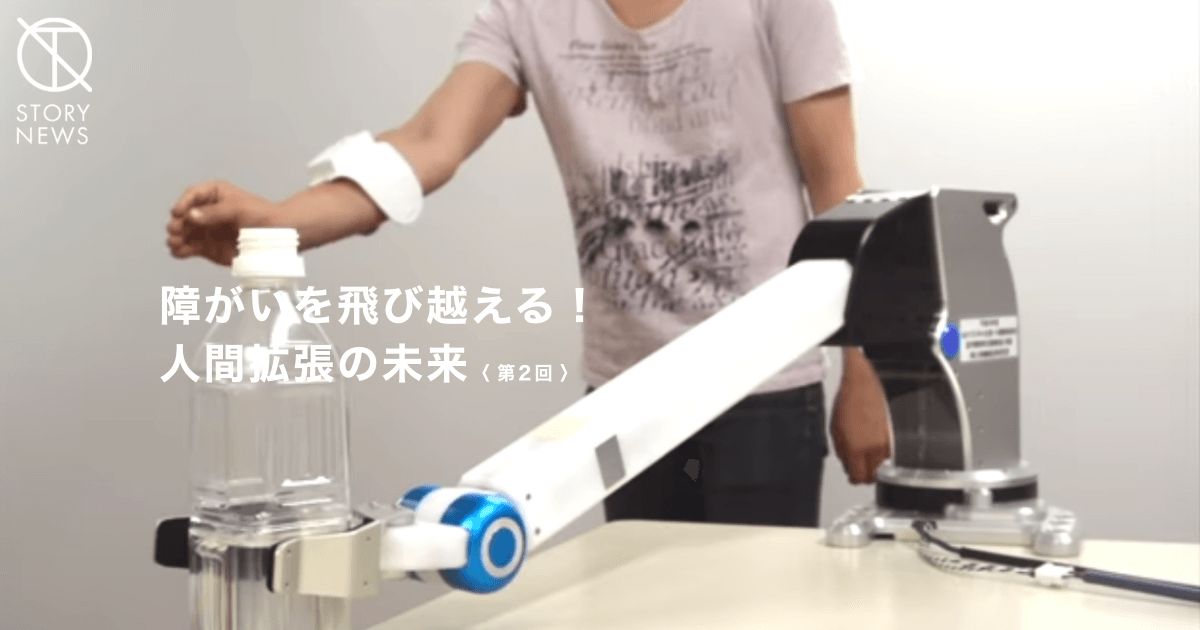

遠隔操作ロボットが社会の“障がい”を解消 「知る」ことがバリアをなくす

体験を共有するとバリアがなくなる

農園にロボットがやってきた――。

見たことのない光景に、参加者たちはスマートフォンを取り出し、即席の撮影タイムが始まった。PwC財団とH2Lが行った「遠隔ロボットdeいちご狩り」は、会議室で行われた冒頭の遠隔農業体験会とは違い、本当に畑にロボットを連れてきてしまったのだ。茨城県常陸大宮市にある「つづく農園」協力のもと、遠隔からロボットを操作し、実際にロボットがイチゴを摘む――、より踏み込んだテストである。

このときのことを前出の湯浅さんは、楽し気に振り返る。

「僕は勝手に、農業=肉体労働といったイメージを抱いていたのですが、遠隔で参加するとゲーム感覚のように楽しめました。そもそも車いすに乗る僕らは、物理的な障壁があるため畑に入ることすら難しい。しかし、こういった新しい間口で農業に触れることもできるんだと驚きました」(湯浅さん)

湯浅さんは、「知る」ことが「理解」につながると力説する。車いすバスケットボールにも通じることだといい、「お互いにどんな障がいがあり、どんなプレーができるのか、できないのかを知らないと、チームとして成立しません。障がいに限らず、「一人一人が違うこと」を意識できるかが大事なんです」と語る。

「実際には農園にいないのに、知ることができた。農業を体験できたことが、何よりうれしかった。身体的な障がいを抱えている人は、農業に縁がないと思ってしまうため、農業に対して無関心になってしまう。しかし、触れることで農業への関心が生まれ、理解につながる。テクノロジーを駆使することで、僕たち障がい者だけではなく、今まで接点のなかったいろいろなカテゴリーの人が、農業に参画するようになるのではないかと感じました。ゲームが得意な人は、遠隔からの収穫に向いているのかなとか」(湯浅さん)

場を共有できる人が増えれば、新しいイノベーションも生まれやすくなるだろう。身振り手振りで楽しそうに話す湯浅さんに、「でも、難しくなかったですか?」と私は聞いてみた。

「たしかに難しかった!操作性に関しては、改善の余地はあると感じました。でも、それ以上に楽しかったですね!」

そう湯浅さんが笑みをこぼすと、私は「分かります。収穫しているだけなのに、何か楽しいんですよね」と、うなづきながら笑った。私も試してみたのだが、なかなかつかむことができなかった。同じことを共有すると、人間は同じ目線で話すことができる。バリアがなくなるのだ。

場を提供した「つづく農園」の都竹大輔さんも、声を弾ませながら語る。

「いちご狩りや収穫体験などさまざまな活動を通じて、人を呼び込みたいという思いがありました。病気で外出できない子どもたちにも、いちご狩りを体験してもらうことはできないかと考えていたのですが、土などが入ったプランターは、免疫力の低い方にとって衛生的ではない、あるいは触れてはいけないものだったので、実現することが難しかった」(都竹さん)

だが、人間拡張技術という方法を用いれば、そうした壁はなくなる。

「遠隔操作ロボットの話を聞いたときに、ピン!ときたんです。日本の農業は、私たちのような中小農家が半分以上を占めています。昨今言われているような、ドローンを使うといったスマート農業ができるのは、資金力に余裕のある大きな農家だけです。ですから、我々中小農家は大きな農家とは異なるデジタル化の視点を持たないといけません」(都竹さん)

社会に生まれる“障がい”をテクノロジーで解消

現在、H2Lは安価な価格で実現できるロボットの開発にも取り組む。資金というハードルは、たしかに存在する。しかし、ふるさと納税のように、もしかしたら私たちの寄付によって解消する可能性だってある。だからこそ、まずは理解者を増やすことが欠かせない。

「遠隔操作ロボットは、遠隔で農業に参加できるだけではなく、「ロボットがいるから行ってみよう」という興味や関心をきっかけに、「つづく農園」を訪れてくれるかもしれない。もちろん、実現するまでには時間がかかることは分かっていますが、そのプロセスにかかわり続けたい」(都竹さん)

私たちが想像している以上に、バリアをなくそうと汗をかいている人たちがいる。障がいと耳にすると、「障がい者」のように人を連想してしまう人は多いだろう。しかし、WHO(世界保健機関)は心身機能状態と社会環境のミスマッチによって生じることを「障がい」と定義している。湯浅さんが説明する。

「農家の方が高齢になり、足が悪くなって思うように働けなくなることはミスマッチが起きている状況です。こうした状況も、「障がいが生まれた」ことになります。社会にはたくさんの障がいが存在しています。そのミスマッチをテクノロジーで解消していくことは、とても理に適っていることだと、僕は思います」(湯浅さん)

バイアスを持たないように、きわめてフラットに物事を伝えようとする姿勢が、湯浅さんと話していると伝わってくる。そのことを伝えると、「やっぱり当事者だからですかね」と屈託のない表情で笑う。

「僕らは「障がい者スポーツ体験会」という形で、「知る」機会を作るようにしています。子どもたちに競技用の車いすに乗ってもらい、鬼ごっこやバスケットボールをするのですが、体験会の最後に、先生が「今日は福祉の授業でしたが、みなさんどうでしたか?」と生徒に尋ねることがあります。福祉という言葉を使うことで、生徒たちはスポーツ体験会ではなく、福祉の体験会に参加したといった印象に変わってしまう。そういう瞬間を幾度となく見てきたので、自分自身がなるべくバイアスを持たないようにしています。僕たちのディスアビリティ分野(障がい分野)は、まだバイアスの少ない子どもたちの方が自然に交流ができます。子どもたちから親や先生に上がっていく――リバースエディケーションも、「障がい者スポーツ体験会」の一つのテーマなんです」(湯浅さん)

人間拡張技術により訪れる共生社会の未来

未来のための体験の場を作り、その場を共有することでバリアのない世界が少しづつ生まれる。それによりバイアスの少ない世界を作り出すことが、ひいては互いに理解できる共生社会へとつながる。湯浅さんの言葉を借りれば、「知る」ことが未来を作るのである。

先の持丸先生は、これから訪れる未来を次のように予測する。

「イマクリエイトの川崎仁史さんが開発した『けん玉できた!VR』というVRトレーニングがあります。VR上の時間の進み方を遅くすることで、ゆっくりと玉が動くため、簡単にけん玉を成功させることができます。その状態から、次第に玉の動きを現実世界のスピードに戻していくことで、体験者はつまずきが少なく、スムーズに上達してしまうんですね。成功体験が先にあるため、プロセスが苦痛に感じづらくなる。先に、成功体験を感じさせることができるのも、人間拡張の大きなメリット。僕は、農業の分野にも通じることだと思うんです」

先に成功を知っていれば、自分を肯定しやすくなる。人間拡張技術は、人間の生き方そのものにインパクトを与える可能性を持つ。

福祉工学の世界はビジネス化することが難しいと言われ続けてきた。普及されるまで、10年、20年かかるとも言われる。だが、私たちと障がい者のバリアは、テクノロジーによってだんだんと消えつつある。

「人間拡張技術活用による農福連携」と聞くと、重々しく学術的な雰囲気がただよう。だが、当事者たちの話を聞くと、決して遠い岸辺の話ではないと気が付くはずだ。「知る」「共有する」、そんな些細なことが「理解」へと羽ばたく。同じ体験を、同じ目線で、同じ感覚で体感できる人間拡張技術は、その翼なのだ。

(了)