人間拡張技術 近い将来、誰かの体験をインストール

人間拡張技術は農業にどんな変化をもたらすか

農林水産省によれば、令和2年(2020年)の基幹的農業従事者数のうち、65歳以上は全体の約7割を占めるという。販売農家数は約113万戸。20年前と比較すると、その数は半分にまで落ち込んでいる。数字を見ても明らかなように、日本の農業従事者数の減少は著しい。

ハードな環境にもかかわらず利益は少ない。そのため新規就農者は限られ、離農する従事者が後を絶たない。だが、昨今はIoTやビッグデータなどのICT技術を農業領域に活用するAgriTech(Agriculture/農業+Technology/技術)が台頭するなど、日本の農業は新たな一面を迎えている。

だとしても――。遠隔から農業に携わることなど可能なのだろうか?たしかにリモートで仕事をすることに対する免疫は培われた。だからといって、農業の分野にまで応用できるのか。

「人類ができないことをする。あるいは、個人ができないことをすることが、人間拡張なんですね」

そう語るのは、人間拡張技術の分野におけるトップランナーであり、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)・人間拡張研究センターの研究センター長である持丸正明先生。私たちの生活にも、身近な人間拡張の例はあると説明する。

「たとえば、顕微鏡。17世紀に活躍したロバート・フックという人物が発明したものですが、彼は「視覚をオーグメント(拡張)する装置」と呼んでいます。人間拡張は、英訳するとヒューマンオーグメンテーション(Human Augmentation)。300年以上も前から、拡張させる技術はあったということ」(持丸先生)

ただし、単に拡張させればいいものではないと、持丸先生は指摘する。「自分のしわざであると思えるかどうか」が大事だという。

「飛行機を使うことで、私たちは空を飛ぶことができます。しかし、これは運ばれているのであって、自分で空を飛んでいるわけではありません。人間拡張は、“行為の主体感”がともなわなければいけません。車の自動運転を人間拡張と考える節もありますが、座っていれば自動的に目的地へ到着する。技術そのものは素晴らしいけれど、人間拡張とは似て非なるもの」(持丸先生)

農業の外にいる人たちが、遠隔で農業を体験したとき、達成感を感じることができるかどうか。「便利」になることだけが、目的ではないのだ。

「センスオブエージェンシー(行為の主体感)と、センスオブセルフエフィカシー(結果の帰属感)。この二つがあって、間接的ではあるけれど、農業に自分も関われたという結果を得られる。自らの貢献によって、「実がなった」「甘くなった」と実感することが、とても大事なんですね。実感があるからこそ、「またやってみよう」といった継続性も生まれる」(持丸先生)

そのために奔走する、気鋭の研究者がいる。H2Lの創業者であり代表取締役の玉城絵美さんは、現在、世界から注目を集める研究者の一人でもある。

「近年ではスマートフォンやSNSの登場により、体験をシェアすることが徐々に容易になりつつありますが、制約はまだまだ残されています。弊社は、人間拡張を含むボディシェアリング技術で、その制約を取り払うことを目標に掲げています」(玉城さん)

ボディシェアリングという新しい概念は、時計の針を革新的に進めようとしている。

ボディシェアリング技術によって体験を共有する

ボディシェアリング技術とは、ユーザーと他者が身体的な動作や「固有感覚」(重量覚、抵抗覚、位置覚など物体に作用する感覚)を共有するための、ハードウェアおよびソフトウェア技術の総称だという。

「モノを持ち上げる力には限界がありますし、農地に一瞬で飛んで行くこともできません。ですが、ボディシェアリング技術で時間的、空間的、身体的制約を解放することができれば、どんな人であろうと労働体験と報酬を得ることができるようになるはずです」(玉城さん)

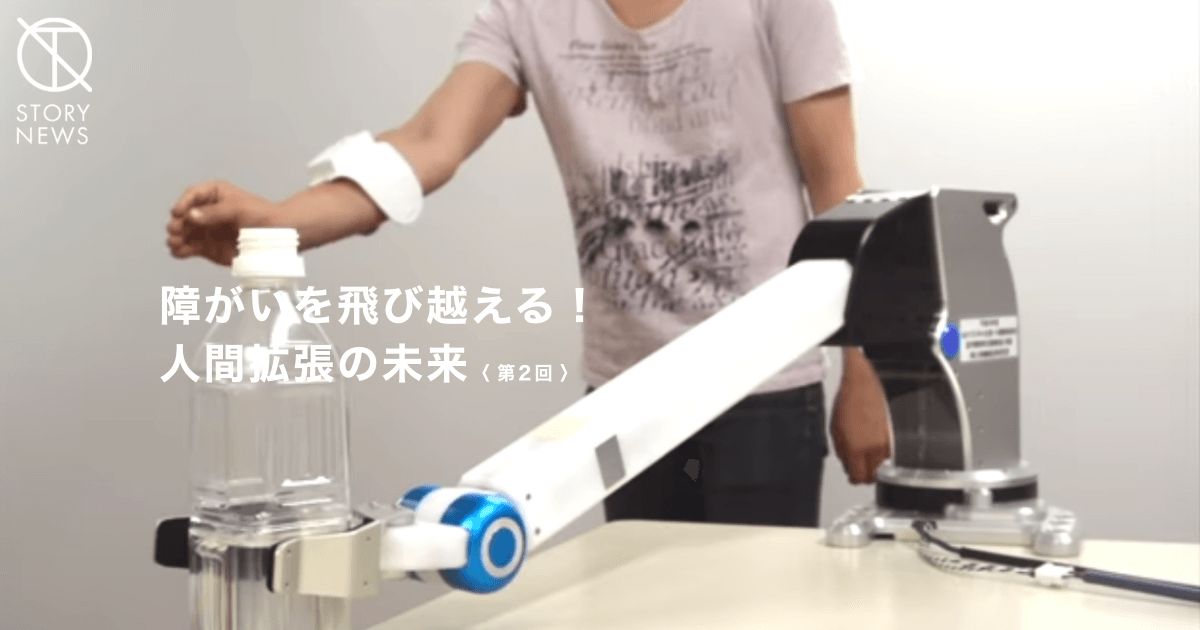

遠隔農業体験会では、H2Lの製品であるアームバンド型コントローラ「FirstVR」を腕に装着し、ロボットを操作した。内蔵された光学筋変位センサにより、腕や手の筋肉の動きを検出(チュートリアルに従って、腕を大きく回したり、ひねったりすることで、装着した人個人の筋肉の情報を検出)し、遠隔にいるロボットに情報を共有させる。ユーザーの腕の動きとシンクロして、ロボットのアームが動くという仕組みだ。また、「FirstVR」を使用しなくても、スマートフォンアプリからロボットを操作することもできる。

昨今、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)などを総称する「xR」(エックスアールまたはクロスリアリティ)の世界が注目を集めているが、ボディシェアリング技術は、「30%から50%ほど身体所有感が高まります」と玉城さんは語る。

体験会に参加した人たちの中には、「思っていた以上に疲れた」と感想を漏らす人も少なくなかった。「FirstVR」を装着すると、遠く離れた場所にいるロボットのアームが、まるで自分の腕のように感じる。ぶらさがった小物をロボットがつかめないというもどかしさは、どういうわけか単に腕を中空にさまよわせているだけの自分に疲労感を与えるのだ。玉城さんが言うところの“身体所有感”を、いやおうなしに感じる瞬間だ。

「身体所有感は、遠隔地にいるロボットやメタバース空間上のアバターなど、ここではない場所に存在する体に対して、自分が所有していると思う感覚です。身体所有感が高ければ高いほど、没入感や臨場感を高く感じることができます」(玉城さん)

ボディシェアリング技術は、ヒト対ロボットだけでなく、ヒト対ヒトにも適用可能だという。たとえば、高いスキルを持つ演奏中のギタリストの腕から、(光学筋変位センサによって)筋肉の動きを検出するといったこともできるそうだ。その情報を他者が共有することで、まるでギタリストの体験をインストールするように、自分の腕がギタリストのように動くという。

「ただし、受け取る人が、その感覚を求めているかどうかは別です。実際、私がギタリストの感覚を共有したところ、小指がつってしまいました。ギターを体験する上で、必ずしも上手い人のギターの感覚をインストールすることが正しいとは限らない。外出困難者が100人いたとしたら、100通りの提供の仕方があるということ。想像していたことと違うなど、「なにか違う」と感じると、人は体験したはずなのにそう感じないことがあります。その人が、“「体験した」と感じられる体験”を作ることが大切だと思っています。ゆくゆくは、人によって程度を変えてあげられるようなボディシェアリングまで高めていきたいと思っています」(玉城さん)

.png)

玉城さんは、10代の頃、持病の心臓疾患で入退院を繰り返していた背景を持つ。

「入院先で、外出ができないことで体験量が少なく、辛い思いをされている方を見てきました。周りの方々が困っている様子を見て、研究や開発をしたいという思いが募っていったんです。外出困難な方が、外出できる方よりもたくさん体験をしていてもいいと思うんですね。部屋の中にいるからかわいそうとか、体験が少ないから気の毒だということではなくて、平等で公平であることが大事だと思っています。身体的な障がいを抱えた方のみならず、すべての人間はすべからく何らかの制約を抱えています。そうした制約を解放して、体験したい人は体験できる世の中にしていければと思っています」(玉城さん)

光学筋変位センサによってロボットを遠隔から操作する技術は、2027年ごろまでに一般普及させたいと話す。そして、ヒトからヒトへフィードバックさせるボディシェアリング技術に関しては、2027年から29年の間に社会実装を計画しているという。

(第三回へ)

(第一回へ)

関連記事